専門家の間違った常識が福島第一原発事故の原因究明を阻害している

はじめに

テレビの取材活動のほうが早くて強力なのかもしれないが、最近の専門家のコメントが、目の前にある事実をただなぞっているだけで、それに個人的な楽観論を付け加えるだけという状況が目に余るようになってきた。

福島第一原発事故の翌日朝ヘリコプターの中から現場を見ながら、「原発は爆発しません」と総理大臣に助言した専門家がいたと伝えられている。

その日の午後に原発が爆発した画像を見ながら、「東電が爆破弁を開いたのでしょう」と解説した専門家もいたという。

私のような古い人間は、画像そのものを説明するのはアナウンサーの仕事であり、専門家の解説とは、コナンドイルの「シャーロックホームズ」の解説のように、なぜそうなったのか、何が推理できるかをコメントしてくれるものだと思っている。

では福島第一原発事故当日、専門家はどのように語るべきだったのだろうか。

「情報がまだ来ない状況ですから何も言えませんが、このような事態を自分は予想していませんでした。もし水素爆発なのなら、原子炉内部でジルコニウム水反応が進んだということですから、燃料内部はその温度よりも高いはずなので、燃料のメルトダウンが発生していると思います」

「スリーマイルアイランド(TMI)原発事故でも短時間でメルトダウンしましたから、20時間近く経過し、もし東電が何もできなければ、確実にメルトダウンしているとおもいます」

「本来なら外部電源喪失時点でECCS(非常用炉心冷却装置:HPCI高圧注入系)とRCIC(原子炉隔離時冷却系)が動いて、設計基準事故という「異常な過渡現象」として収まっているはずですが、爆発が起きたわけですから、『事故』に発展してしまったと考えられます」

「本来動くべき蒸気駆動のECCS (HPCI)が動くはずなのに動かなかったのであれば、すぐさま原子炉の減圧手順に進んで、非常用ディーゼル発電機が発電する交流電源が使えるLPCI(低圧注入系)を使って原子炉を冷やすべきです」

「それにも失敗したのであれば、すぐさま格納容器のベントの手順に移り、原子炉の減圧と格納容器のベントの組み合わせで、原子炉内圧を大気圧まで下げるべきです。大気圧なら注入できるディーゼル駆動の消火ポンプとか、中越地震の教訓で準備した消防車のポンプで原子炉に注入して原子炉を冷却すべきです。その水もなくなれば最後は海水を入れてでも、とにかく原子炉を冷却すべきです」

「爆発により放射能が環境に放出された可能性があります。周辺住民は24時間前に服用すべきと言われるヨウ素剤を服用すれば2時間は稼ぐことができます。これを服用して、風下にならない方向を選んで30kmほど逃げるべきです。情報がないので私の個人的意見に過ぎませんが、最悪の場合を考えて無駄でもヨウ素剤を配布して、30㎞逃げるべきと思います」

これが専門家が言うべきことではなかったのか。

世界でチェルノブイリ原発事故やスリーマイルアイランド(TMI)事故が発生しているのを知識として知りながら、日本の専門家たちは、「日本の原発にはチェルノブイリ原発と違って格納容器があるし、日本ではTMI事故のようにECCS(非常用炉心冷却装置)を停止したりはしないから、大事故は起きない」と言い張っていた。

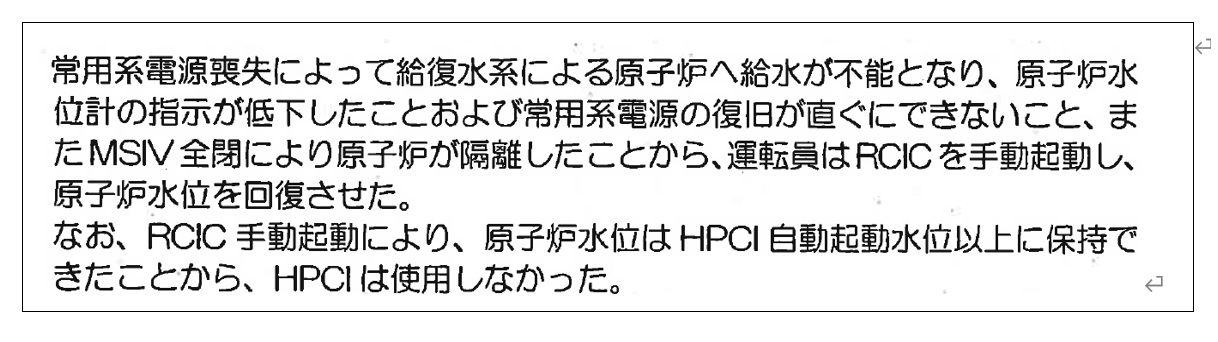

そろそろ本題に入るが、福島第一原発事故が起きたにもかかわらず、東電等の報告書では、「ECCSは配管の中小破断の時(LOCA)の時に動くのであり、3.11福島第一原発事故の際には、運転員がRCICを起動して原子炉水位を維持できたので、ECCSの起動を必要とするプラント状態ではなかった」と説明している。

福島第一原発2号機が過去に4回の「外部電源喪失」を経験しており、1981年と1992年の「外部電源喪失相当」の時はLOCAでないのにちゃんとECCSが自動起動しているが、2011年の3.11当日とその9か月前の2010年の「外部電源喪失」ではECCSが自動起動しなかったことを矛盾として、この謎について、拙著「推論 トリプルメルトダウン」で推理しているところである。

今回は、東電の言う「3.11の時はRCICを運転員が手動起動して原子炉の水位を維持できたので、ECCSの起動は必要なかった」というのが「原子炉事故特有の崩壊熱除去処理」という観点から正しかったのかを考えてみたい。

具体的には、2010年の「外部電源喪失」においてECCS起動なしでメルトダウンを免れるため原子炉水位維持を実現したというRCICの動きと、2011年3年11日当日のRCICと原子炉水位の動きを比較しながら、「水位維持はRCICが達成したのか」と「水位維持さえすれば崩壊熱は除去処理できるのか」を考えてみたい。

原子炉に水さえあればメルトダウンは起きないという安易な常識

「RCICで原子炉水位が維持されていればメルトダウンは起きないのか」という問題を考える。烏賀陽弘道著「福島第一原発メルトダウンまでの50年」のp115で烏賀陽氏の質問「地震発生後、津波が来るまでに非常用炉心冷却系(ECCS=ここでは高圧注水系HPCIとお考え下さい)をIC(1号機の非常用復水器)やRCICと同時に起動しなかったのはなぜでしょうか。」に対して、東電は「高圧注水系は、原子炉1次系配管の中小破断に対して、燃料の溶融を防止するための設備です。地震発生後、1~3号機の原子炉水位は、通常水位付近に維持されており、ICまたはRCICにより十分に制御可能であったため、HPCIの起動が必要なプラント状態ではありませんでした。本対応は、事故時操作手順に従った操作です。」と答えている。

東電の主張は、「原子炉水位が維持できていればいいのだ」という常識の範囲に議論を引きずり込んでいる。すなわち、原子炉水位が維持できていれば、崩壊熱を除去処理できるはずという常識的な方向に相手を誘導している。

水の温度は、1気圧では100℃以上にはならない。緊急停止時の原子炉内の圧力は大体75気圧くらいで、水の温度は300℃を大きく超えることはないから、水さえあれば原子炉内の水の温度は300℃以上にならない、と思ように誘導しているのである。

しかし私は、原子炉内に水があろうがなかろうが、核燃料の温度は何らかの方法で除熱処理されなければ、容赦なく崩壊熱に応じて温度が上昇するだろうと思っている。300℃の水があるのに、燃料の温度がメルトダウンする2800℃にも上昇するはずがないと思うのなら、水と燃料の間に水蒸気の緩衝地帯ができていると考えればいいのではないだろうか。

私は熱力学の専門家ではないのだが、エネルギー保存の法則は知っている。だから、水位が維持されていたとしても、ECCSを使って冷水を炉内に注入し、核燃料の周りの水蒸気の膜を吹き飛ばして、強制的に炉心を冷却しなければ崩壊熱の冷却処理はできないと思う。

だから、1975年に米国で発生したブラウンズフェリー火災事故に関して1981年に発表されたオークリッジ国立研究所の報告書NUREG/CR-2182は「緊急停止時には、自動起動を待たずに手動でECCSとRCICを起動せよ」といっているのだろう。

原子炉を設計した当時のGEの設計者は、原子炉が「緊急停止」すると必ず、ボイド(気泡)がつぶれて一瞬かもしれないが、原子炉水位がL-2すなわちECCSとRCICの自動起動レベルまで低下するだろうから、この機をとらえて、「崩壊熱冷却処理のための」両者を自動起動できる、と考えたのではないだろうか。

その考え方で1981年と1992年の福島第一原発2号は「外部電源喪失」に相当する所内電源喪失でECCS(HPCI)とRCICがただちに自動起動したのであろう。あくまで、崩壊熱の冷却処理が目的であり、原子炉水位の維持が目的ではなかったはずである。

ところが、ECCSはLOCAの時に使えばいいのだと考えるようになった東電は、1981年と1992年の福島第一原発2号の「外部電源喪失」時のECCS自動起動は、誤動作(誤操作)による不必要な自動起動だと考えるようになったのではないか。

倉澤治雄著「原発爆発」p105にあるように原子力安全委員会の作業部会で1993年に「30分以上の停電はありえないから、それ以上の『電源喪失』を考えなくてよい」ことにした時期に、推定ではあるが「水位の回復はRCICだけですぐに可能なのだから、一瞬の原子炉水位低下さえ乗り越えれば、ECCSまでご出馬いただかなくても水位の維持は可能だ」と思ったのではないだろうか。

だから、例えば「水位計の感度を鈍く」すれば、水位がL-2以下に低下したという信号が一瞬なら無視できて、ECCSの誤起動は避けられる、しかしRCICは通常停止の時にも手軽に使っているから、こちらは動かしたほうが無難だから、操作手順書にはRCICを手動で起動する、とした。こうすれば事故後のチャートを見ても、水位がL-2まで下がって「原子炉水位低」となった記録は残らない、と考えたのであろう。

例の1981年に発表されたブラウンズフェリー原発火災事故に対するオークリッジ国立研究所の報告書NUREG/CR-2182が積極的に手動ででもECCS(HPCI)とRCICを起動しなさいといっているし、GEであっても本来この両者を緊急停止時に「原子炉水位低」の信号を使って自動起動させたかったものを東電は、LOCAでなければECCSとRCICを自動起動させないことにした。現実に福島第一原発事故では、「ECCSが使われないままで3基もの原子炉がメルトダウンした」という不名誉な記録を残すことになったのである。

原子炉水位の上昇はRCICの寄与なのか?

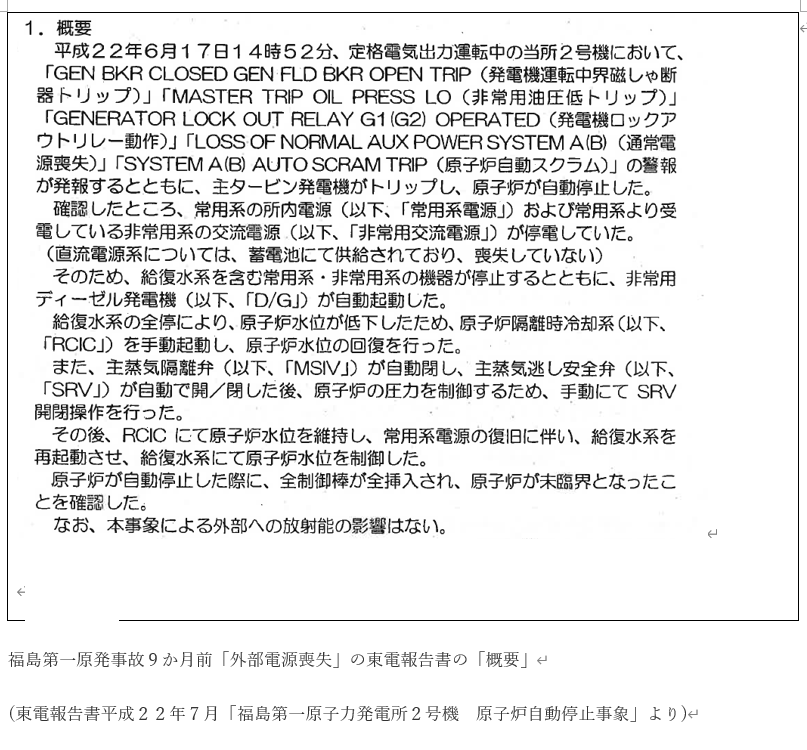

福島第一原発事故の9か月前の「外部電源喪失」とは、当時の東電のプレスリリースによれば「2010年(平成22年)6月17日午後2時52分頃、運転中の福島第一原子力発電所2号機(沸騰水型、定格出力78万4千キロワット)において、「発電機界磁しゃ断器トリップ警報」が発生し、発電機の保護装置が作動して発電機が停止したため、タービンならびに原子炉が自動停止いたしました。また、この事象にあわせて当該プラントの電源が停止し、非常用ディーゼル発電設備が自動起動するとともに、原子炉へ給水するポンプが停止したことから原子炉の水位が一時的に低下しましたが、代替のポンプである原子炉隔離時冷却系を起動して給水を行い、現在、原子炉の水位は通常の範囲内で安定しております」としている。

この状況は、2号機が2011年3月11日14時46分に地震で「外部電源喪失」となり原子炉が「緊急停止」した瞬間と全く同じ状況で約50分後の15時37分に津波が到来するまでこの同じ状況が続くと考えられる。この両者を比較してみたい。

2010年6月17日の外部電源喪失時のRCIC投入と水位上昇の関係からわかること

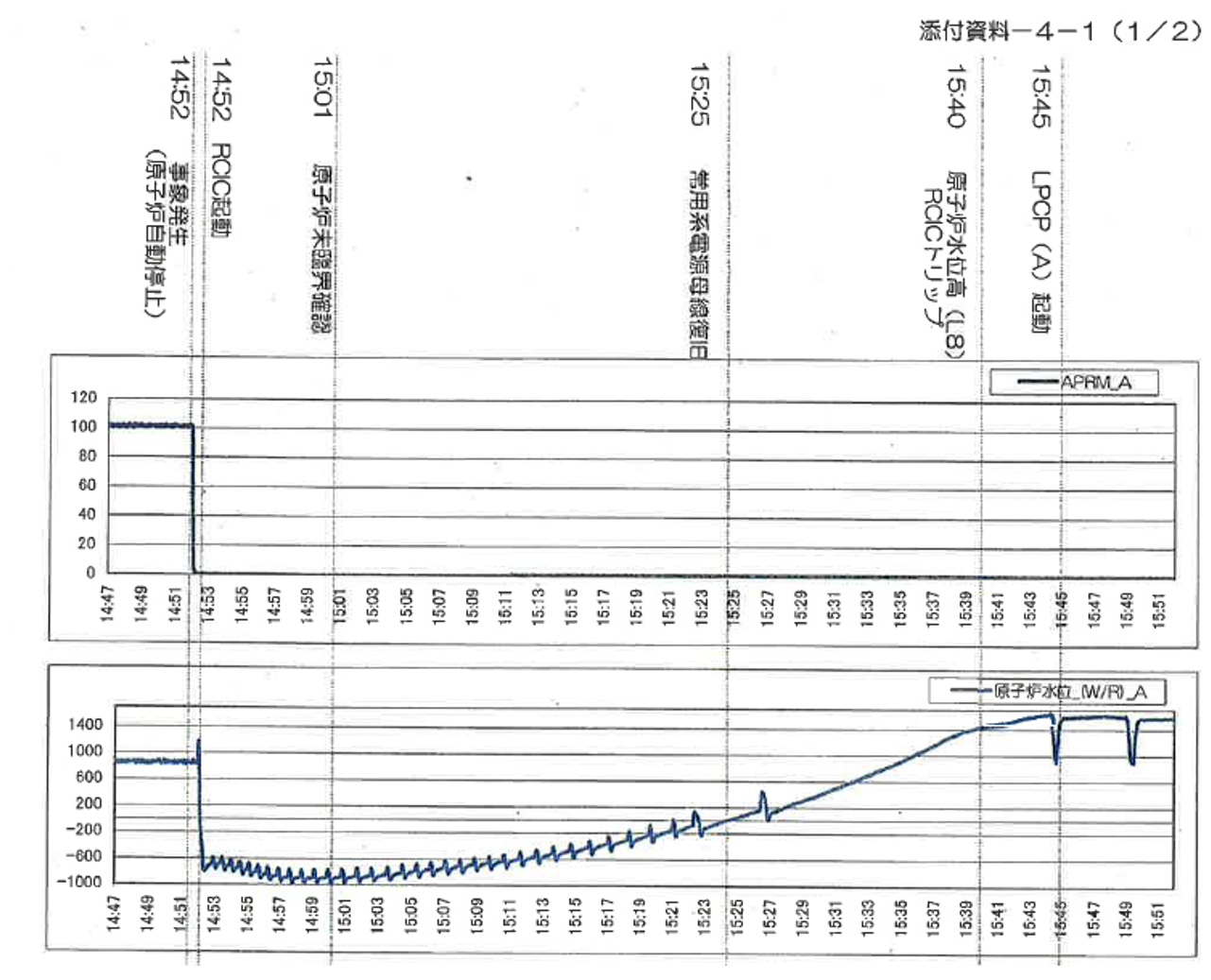

この時の自動停止を報告した東電報告書の原子炉水位の変化の説明文を下図に示す。東電は「RCICを手動で起動して水位を維持できたためECCS(HPCI)を使わなかった」と説明している。

下図を見ると、原子炉停止の14:52と同時(おそらく1分以内)にRCICを直ちに手動で起動した結果、原子炉停止のため約1.8m低下していた原子炉水位が約50分かけて、ゆっくりと回復しているように見える。

ここで重要なことは、「水位回復」というのは、14:52の事故前の水位800㎜ではなく、RCICが15:40に自動停止したと説明されている。

このL-8より水位が高くなっていることは今後の検討で重要な事実である。なぜなら東電の説明では、原子炉水位の維持はRCICで行ったといっているが、原子炉水位がL-8まで上昇してRCICが自動停止した後も、さらに200mm程度水位が上昇しているのである。この水位上昇の力は何だろうか。それは、崩壊熱の蓄積によるボイド(気泡)の成長だと思われる。ということは、最初から水位の上昇はRCICによるのではなく、崩壊熱によるものだったということを示している。少なくとも、崩壊熱によるボイドの成長とRCICによる冷水注入のせめぎあいだったであろうことは想像がつく。この点の検討は、後述の2011年3月11日の福島第一原発事故の時のRCICと水位変化の状況と比較して、明らかになる。

6月17日15:43頃に1600㎜で水位上昇が止まったのは、崩壊熱の蓄積によって原子炉圧力も上がって逃し弁が開いたのであろう。逃し弁が開くと原子炉圧も低下するが、炉水とボイドも若干失われるので、その分だけ水位が低下すると考えられる。

この時RCICはトリップ中だからこの水位の低下はRCICの影響ではない。この水位低下の結果は通常運転の水位800㎜よりも高い位置(ほぼ1000㎜)でとまっているから、運転員が原子炉水位の維持を目的としているのであれば、RCICの手動起動を行う必要がないし、2度目の起動は行わなかった。もちろん自動起動もしない水位である。

その1分後の15:44分ころ後原子炉水位が1600㎜手前まで再度上昇しているが、これもRCICが停止中だからRCICの力ではなく崩壊熱の蓄積によるボイドの成長が寄与していると考えられる。この水位上昇は1600㎜手前のまま15:49分頃まで維持されている。

この間に、崩壊熱によって原子炉の圧力が上昇しているのであろうが、その分ボイドが圧力でつぶされて水位はほぼバランス状態にあるのであろう。原子炉圧力が逃し弁の開設定値まで高くなってこの15:49頃に逃し弁が吹いて、また推移が1000㎜近辺まで低下している。

それが、また崩壊熱の蓄積によるボイドの力で15:50分近くに1600㎜手前まで水位が再上昇している。状況が変わらなければこの4分間隔のサイクルが永久に続くことになろう。このサイクルにRCICは無関係であることに注意されたい。

運転員は、自分がRCICを投入したからRCICの注水のために水位がLー8を超えて1600mmになったと思い込んだであろうが、実際のところRCICは15:40のトリップ以降原子炉水位の維持にほとんど影響を与えていなくて、水位の変化は崩壊熱と逃し弁によって、間欠的に1000㎜と1600㎜の間を往復変化しているだけなのだ。

RCICが冷水を原子炉内に注入できたのは、最初の50分間だけであってその後はトリップ設定値のL-8によってトリップさせられてほとんど役に立っていない。結局、最初の50分間の冷水だけでは焼け石に水であり、この間もそのあともメルトダウンへの道を着々と進んでいた。

2010年6月17日の「外部電源喪失」がメルトダウンに至らなかったのは、後述するが、2011年3月11日の時と違って、RCICを事故発生後ほとんど同時(1分以内)に投入したため、50分間ほど冷却水を注入できて、わずかながらも時間稼ぎができたことと、外部電源が33分後に回復して、復水系等が使えるようになったためと思われる。

2011年3月11日(当日)の福島第一原発事故当時のRCICと原子炉水位の動き

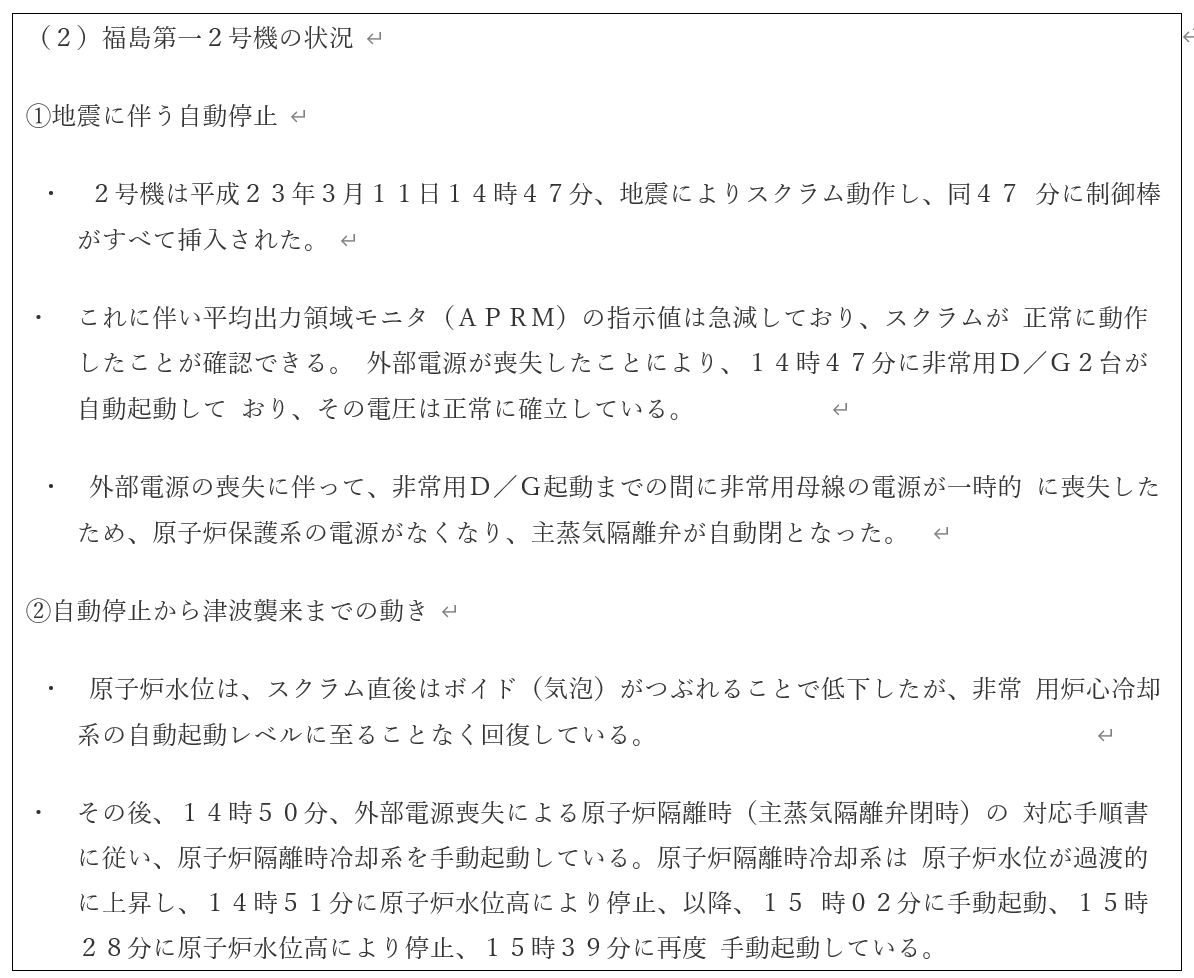

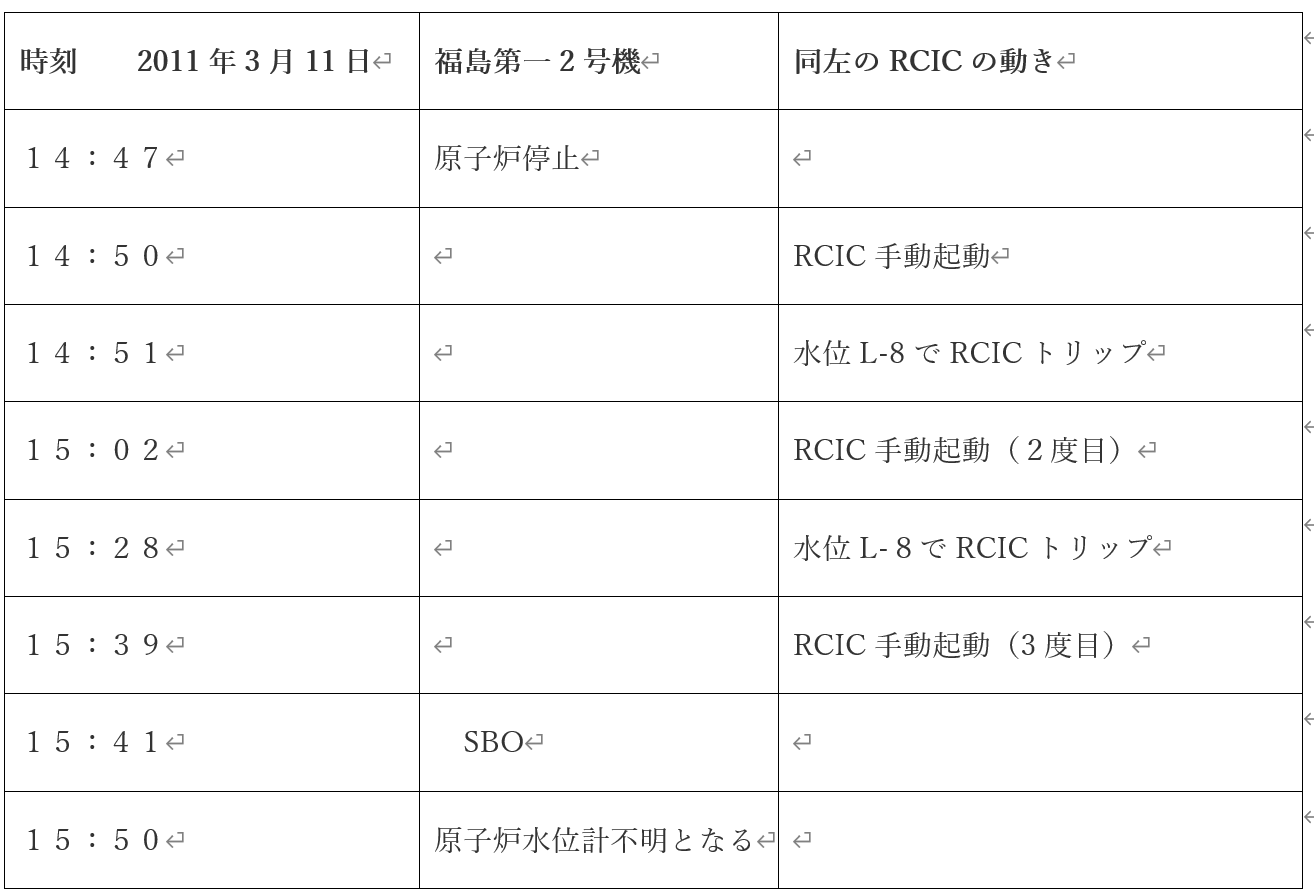

東電事故報告書によると、下図のように原子炉がスクラムしたのが14時47分ですぐに原子炉水位がボイドがつぶれて低下したことは認めているが、非常用炉心冷却装置(ECCS)が起動するほどには低下しなかったとしている。

これは、前述したように1981年と1992年ECCS自動起動の事実と矛盾する。14時50分にRCICを手動起動したら、なんとその1分後の同51分にRCICが「原子炉水位高」でトリップしたといっている。「原子炉水位高」とは、前述のL-8(1400㎜)のことである。この状況は、9か月前の時のRCICが約50分かけて冷水を原子炉に注入できた事実とあまりに異なるように見える。

2011年3月11日(当日)の福島第一原発事故当時の原子炉水位の動きを見ると、原子炉の「緊急停止」の3分後にRCICを手動起動したところ、その1分後に原子炉水位がL-8(1400㎜)まで回復したのであるから、RCICを投入しなくても3分ほどで原子炉水位がボイドの成長によってほとんどL-8手前まで回復することを示している。

9か月前の事故の時は、ほぼ同時(1分以内)にRCICを手動起動したために、原子炉水位の回復は約50分もかかっている。9か月前のケースでは福島第一原発事故の時のように3分遅らせれば、自然に水位が回復したのだろうか。

東電が主張するように、原子炉水位の維持が目的なのなら、RCICの投入を遅らせれば自然に水位が回復するから、なにもせずほおっておけばいいということになる。3.11の福島第一原発事故では、RCICを投入して1分後にこれが自動停止したというのだから、RCICを投入した時点では原子炉水位が通常の原子炉水位(約800㎜)をすでに通過して、L-8(約1400㎜)近くまで水位が上昇していたことになる。

私は次のように考える。9か月前のケースでは、何もしなければ数分後に元の原子炉水位より高いL-8に戻ろうとしている原子炉に、1分後に素早くRCICの冷水を注入したことから、まだL-2近くに水位がある原子炉に冷水を素早くつぎ込んだことになる。これによりまだ崩壊熱が蓄積されていなかったことから、ボイド(気泡)成長の力がまだ弱かった。

つまり冷水がボイドをつぶす力のほうが強く、冷水が入るスペースを作り、RCICの注水を50分間受け入れていた。しかし崩壊熱がたまってくると、ボイドが回復し始めて水位が回復し、約50分後にL-8まで押し上げられたところで、RCICが自動トリップしたのだと推理する。

簡単に言うと、この50分間は崩壊熱の蓄積によるボイド発生の力とボイドをつぶそうとするRCICの冷水の力がほぼバランスしており、50分後に崩壊熱蓄積によるボイド成長力が勝った。そのためこの時は50分間の冷水注水は達成されたということだろうと思う。

福島第一原発事故の際は、RCICの投入が3分後と遅れたため、RCIC投入前に崩壊熱によるボイドの力だけで水位が既に通常水面を超えてL-8の近くまで水位が上がっていたので、RCICを手動で投入するやいなやあるいは同時に、ボイド成長による原子炉水位の上昇力に押されてそのままL-8まで上昇して投入から1分以内にRCICは自動停止してしまった。だからこの時冷水を注入できたのは1分以内であろう。

福島第一原発事故では、結局1分間の冷水しか原子炉内に入らなかったことから、注入量は9か月前の事故に比べて約50分の1だったのではないか。つまり9か月前は素早く1分後にRCICを手動起動したため、タイミングをつかみ、冷水を50分間注入でき達成できたのである。

なお、福島第一原発事故ではRCICを2度、3度と再投入しているが、これは水位がL-8以下に低下したことを運転員が確認してRCICを投入したので、2度目は26分の冷水注入ができたと解釈できるが、本来水位制御などは自動に任せればいいのであって、もし運転員が何もしなければ、9か月前の水位の最終的な上下動に落ち着いたのではないかと思われる。

何度も言うが、原子炉の水位を維持したのはRCICではない。

緊急停止後にECCSを自動起動せず、RCICだけでは冷却できずメルトダウンしてしまう

福島第一原発2号機が、「外部電源喪失」したことは過去に4回ある。

1981年と1992年はECCS(HPCI)とRCICが自動起動した。2010年と2011年にはこれらが自動起動せず。運転員がRCICを手動起動した。これらをケース①,②、③、④とする。

東電は、ケース③と④について、「原子炉水位が維持できていたので、ECCSの起動は必要ない」と言っている。

前述したように、ケース④は原子炉停止から3分後の14:50に手動起動されたRCICは、その原子炉水位がL-8まで上昇したとして、1分後にRCICがトリップしている。逆に考えるとこの投入タイミングは、原子炉水位が既に自力でL-8の直前まで回復しているときに、RCICが運転員によって投入されたため、ほとんど冷水を注入できていないままトリップしたと思われる。

即ち、「緊急停止」による原子炉停止によって、原子炉の熱出力は、100%出力だったものが7%の崩壊熱が残り、かつ行き場を失った蒸気の圧力が高くなるので、原子炉内のボイド(気泡)がつぶれて、原子炉水位が急激に低下する。①と②の場合はL-2以下まで低下した。

その後、崩壊熱が原子炉内で蓄積されると、原子炉内のボイドが増えて原子炉水位が回復する。④の原子炉停止の3分後に1度目のRCICが投入されたときは、この水位はすでに通常水位レベルを超えてL-8直前まで上昇していたと考えられる。

すなわち原子炉の停止14:47の3分後の14:50に1度目のRCICが投入されて、冷水が原子炉内に入り始めるが、この3分間で既にボイド成長の力のほうが強くなっており、水位は上昇を続け、そのRCIC投入の時点、あるいはその1分後14:51にL-8まで水位が到達したとして、RCICはむなしくトリップしたのであろう。

9か月前のケース③の場合は、原子炉停止の1分以内に1度目のRCICが投入され、この時まだ崩壊熱の蓄積も十分でなかったようで、RCICの冷水がボイドをつぶす力とほぼ均衡していたのだが、崩壊熱が蓄積されてくると、ボイドの成長力が勝って原子炉水位が回復し、そのせめぎあいのすえ水位がL-8まで上昇するのに50分近くかかったのだと思う。

したがって、ケース③は50分間の冷水注入に成功したと思われる。その50分だけ崩壊熱を冷却できたのであろう。しかし福島第一原発事故のケース④は、L-8までわずか1分の冷水注入でしかないので、この時点ではRCICが崩壊熱の冷却処理にほとんど役立っていないと思われる。

東電は、「原子炉水位をRCICが維持したので、ECCSは不要だった」といっているが、ケース④のこの時点では、崩壊熱の冷却処理はほとんど行われていない。ケース③は外部電源が33分後に回復したということが大きいかもしれないが、この50分間のRCICが有効だったのか、33分後の交流電源回復による2次系の運転開始まで持ちこたえたのか、とにかく原子炉はメルトダウンしなかった。

ケース④で津波が来るまでに崩壊熱処理が不十分だったのは、東電が「原子炉水位が維持さえされていれば炉心を冷却できている」と思い込み、「崩壊熱の冷却処理」に一刻も早く全力で取り込むべし、という目的を理解してなかったためである。

ケース④の運転員は、2度目の手動起動を15:02に、3度目の手動起動を15:39に行っている。これは1度目のRCICがL-8でトリップした後、崩壊熱がさらに蓄積されてボイドが成長して原子炉内の圧力が高くなり、逃がし弁を開けて過圧分だけ水とボイドが失われたため水位がL-8以下に低下したので、そのたびに運転員がRCICを2度、3度と手動起動したのであろう。

2度目と3度目のRCIC手動起動は、その直前の逃がし弁開によって原子炉水位がL-8以下に低下していたからであるが、水位が低下した理由は、原子炉の炉水が蒸発してきたわけではなく、逃がし弁が開いて圧力を逃がし、ボイドと炉水を逃がしたためである。

そのため原子炉圧力が下がるのだが、同時に原子炉水位が低下し、1度目、2度目ともRCICは水位がL-8まで上昇したときにトリップしている。

これらの水位の上昇は、東電が説明するRCICの注入のせいではない。なぜなら、RCICが推移L-8でトリップした後も水位は上昇を続けているからである。運転員が2度目のRCICを投入したのが15:02であるが、3度目のRCICの投入は15:39でこの間が37分となっている。

一方1度目のRCICが水位L-8でトリップしたのが14:51で、2度目のRCICが水位L-8でトリップしたのが15:28で、この間が同じく37分となっている。

即ち、運転員がRCICを投入→RCICの冷水にボイド力が打ち勝って水位が上昇→水位がL-8になってRCICトリップ→崩壊熱蓄積によるボイドの成長だけで原子炉圧が上昇し逃がし弁が開→ボイドと炉水の一部が放出されて水位がL-8以下に低下→再び運転員がRCICを投入というサイクルが37分間隔で続くことになった。

大局的には崩壊熱のほうがRCICの冷水よりも力が強く、ボイドが成長して原子炉水位を押し上げ、L-8まで水位が上昇したところで、RCICはトリップせざるを得ない。

その後さらに崩壊熱のパワーをもらったボイドの成長だけで水位と圧力が上がりつづけ、圧力が高くなって逃がし弁を開き、圧力が低下し、同時に原子炉水位が下がって、水位がRCICを手動起動できる水位に戻ったというサイクルが発生することだと思う。

もし、RCICの冷水の力のほうが崩壊熱よりも大きければ、RCICを何回も手動起動するようなことにはならず、原子炉の水位は低下一方になるはずである。

即ち、ここでRCICの10倍の力を持つECCSが投入されていれば、十分な冷水が注入され、ボイドを押しつぶしさらに冷却水が注入され、炉心は十分に冷却されるはずである。

一方、ケース③は原子炉停止14:52とほぼ同時(1分以内)にRCICの注入を開始したため、まだ崩壊熱の蓄積は1分間の少量であったので、ボイド発生の力とのせめぎあいを続けて何とか50分間の注水を稼げたのだと思う。

15:40には崩壊熱の蓄積のほうが十分大きくなって、原子炉水位をL-8まで押し上げてRCICをトリップさせ、その後も水位と原子炉圧力は上昇を続け圧力上昇が逃し弁を開ける。

そこで圧力が下がるのだが、このとき炉水とボイドが原子炉容器から格納容器に排出されるので、水位もL-8以下に下がっている。

しかしこの時原子炉水位は1000㎜程度あり、通常運転中の800㎜より高かったので、運転員はここで2度目のRCICを手動起動する必要性を感じなかったと思う。

この時点では崩壊熱が十分蓄積されていることと、逃し弁によって原子炉圧力が低下した分ボイドの成長は早く、水位は上昇を続け、原子炉圧力も崩壊熱の蓄積で高くなり、再び逃がし弁が開く。そこで圧力が下がるのだが、同時に炉水とボイドが原子炉容器から格納容器に排出されるので、水位もL-8以下に下がっているが、水位が1000㎜程度あり、通常運転中の水位800mmを上回っているので、運転員はやはりRCICを手動起動しない。

したがって、③の水位は原子炉停止後に1度L-2あたりまで低下するのだが、それがRCICの1度の手動起動の冷水注入とボイドの発生のせめぎあいをしつつ約50分かけて通常運転よりも高い1600㎜まで達した時点で逃がし弁が吹いて、水位が1000㎜まで低下するのだが、運転員は水位が通常運転中の800㎜以上維持されているからRCICを手動起動する必要がなくなり、逃がし弁の動作と崩壊熱によるボイド発生力のバランスにより、その水位は1000㎜と1600㎜の間を約数分で往復するサイクルに入っている。このサイクルの間隔は図を見ると約4分である。

このサイクル周期の違いすなわちケース③は約4分、ケース④は約37分の違いはどこから来るのだろう。

RCICの1度目の手動投入はケース③は原子炉停止とほぼ同時(1分以内)だったのでRCICの冷水注入は約50分可能だった。ケース④は原子炉停止後3分だったので、RCICの冷水注入は約1分しかできなかった。

しかし、上述のようにサイクル期に入ると、ケース③は2度目以降のRCICの投入を行っていないから、サイクル期では冷却水が一切入らないままで、崩壊熱の蓄積による原子炉圧上昇と逃し弁開による原子炉圧低下にしたがって原子炉水位が1000㎜と1600㎜の間を約4分で上下していることがわかる。

ケース④はサイクルに入ってからも、逃がし弁開によって原子炉水位がL―8以下に下がると、すかさずRCICを運転員が手動投入しているためか、サイクルの周期37分のうち26分の間はRCICが冷水を注入できていることがわかる。すなわち、水位の低下のたびにRCICをこまめに投入したほうがサイクルの周期を長くできるということがわかる。

このことから言えることは、「崩壊熱の冷却処理」を行うのは、「水位の維持」ではなく、「いかに多くのボイドをつぶして、そのスペースにいかにたくさんの冷水を注入して、崩壊熱の冷却を進めることができるか」である。

「緊急停止」後に直ちにECCS(HPCI)を使わずにRCICの投入だけで対処しようとした場合、最初の水位低下に対してRCICがタイミングよく投入し、さらにこまめにRCICを投入すれば、ある程度の冷水が注入できるものの、崩壊熱発生に対して非力のRCICのみでは、結局は蓄積によるボイド発生の力が優勢で、水位が通常運転水位より高いレベルで張り付き、原子炉は崩壊熱によるボイド発生力と逃がし弁がこれをカットするという繰り返しのサイクルに入って、「原子炉水位低」にもならず「原子炉圧力高」にも「原子炉圧力低」にもならないのでECCS(HPCI)とRCICは自動起動しなくなっていることを示している。

以上RCICと原子炉水位の関係を長々と説明してきたが、原子炉の「緊急停止」後においてはECCSとRCICを必ず自動起動させるか、例のブラウンズフェリー火災事故の報告書が主張するように、これらの自動起動を待たず、一刻も早く手動起動するというルールを持っていれば、津波が来るまでに「崩壊熱事故」は冷却の峠を越えていたことであろうことは想像に難くない。

おわりに

福島第一原発事故のほとんどの報告書で事故原因は「津波に到達で非常用ディーゼル発電機が水没したため発電所はSBO(Station Black Out )に陥り、すべての冷却機能を失ったためメルトダウンしたのであり、事故原因は「津波によるSBO」である、としている。福島第一原発事故をめぐる裁判も再稼働を審議する規制基準もこのストーリーで議論が進んでいる。

しかし、原発事故の典型例は「崩壊熱対策失敗」であることは昔から知られていたはずである。

1975年にブラウンズフェリー発電所で火災事故があり、原子炉を制御している電線ケーブルが燃えて危うく原子炉がメルトダウンするところだったのであるが、SBO(全交流電源喪失)の時のシミュレーションではあるものの、1981年発表されたブラウンズフェリー原発火災に対するオークリッジ国立研究所の報告書NUREG/CR-2182が「原子炉が緊急停止した時は、ECCS (HPCI)とRCICを、それらの自動起動を待たず一刻も早く、運転員は手動で起動すべき」といっている。

日本では、ブラウンズフェリー原発事故は「火災事故」であり、その対策としては「難燃性ケーブル」を採用すればよい、と理解されており「崩壊熱対策」と「外部電源喪失事故」の危険性に気がつかないまま現在に至っている。この状況のままで「南海トラフ地震」時のブラックアウトを迎えようとしていることに深い危惧を持たざるを得ない。

もっと言えば、1975年の原発火災事故が起きて、その6年後には「火災の原因」だけではなく、メルトダウンという最悪の事態への進展可能性に注目し、「緊急停止」時にはメルトダウンの可能性があるというところまで問題を追及している点に、原発宗家国のすごみを感じる。日本では3つの原子炉で同時にメルトダウンを起こしておいて、その原因を「津波のせい」にして、「津波やテロ等が起きてもメルトダウンへの可能性をふさぐ方法はないのか?」という発想に至らない点が、無責任だと思うのである。

専門家の常識は、「専門家が疑問と持たなくなる」という思考停止の危険性を持っている。

40年まえのTMI事故と30年前のチェルノブイリ発電所事故の知識があっても、あるいは100年まえのスペイン風邪の知識があっても、専門家であればあるほど、その後に紙一重で助かった事例をいやというほど身をもって経験している。今回もある程度(4日も?)しのげば何とかなるのではないか、という気持ちになるのはわからないではないが、その境界を認識するのが専門家の役割ではないだろうか。

日本には、いろいろな専門家による委員会が存在しているのだが、ほんとうの危機に正しく反応できる専門家の推理力と覚悟が求められていると思う。

高知大学非常勤講師、原子炉主任技術者、第一種電気主任技術者。1945年愛媛県松山市生まれ。1967年東京大学工学部電気工学科卒。同年四国電力入社。伊方原子力発電所、東京支社等で勤務。2000年原子力発電技術機構(後のJNES)に出向、ERSS(緊急時対策支援システム)の改良実用化にあたる。2004年、四国電力退職。著書「原子力防災」(創英社/三省堂書店)「推論 トリプルメルトダウン」(創英社/三省堂書店)