映画の引用における転位と忘却 ー アリーチェ・ロルヴァケル『幸福なラザロ』と『夏をゆく人々』(及びジャッキー・チェンの場合)

昔のイタリア映画は何を見ても、農村であれ都会であれ、貧しい人々がいた。ロッセリーニ、ヴィスコンティ、フェリーニ、オルミ、ベルトルッチ・・・これらの巨匠たちの映画にこの貧しい世界が出てこないことはなかった。

アリーチェ・ロルヴァケルの『幸福なラザロ』Lazzaro Felice (2018)も、冒頭からイタリアの農村の貧しい小作人たちが働く光景に、いつ頃の時代の話だろうかと考えた。緑多い農村共同体の景色は懐かしく美しくも見える。解説では19世紀末となっているが、何かが違う。違法に小作人を搾取していた実話に基づくそうだが、このタバコ農園の崩壊のあと、携帯電話やユーロが出るに及び、これは現代の話だとわかる。いや、もしかして、暗転して現代に話が飛んだのだろうか?ラザロが年をとっていないことからも、不思議な時間感覚がこの映画にはある。しかし、現代にもこんな世界はもう存在せず、時間も場所も特定できないようにも思える。タバコ農園の名前はINVIOLATA。「手つかずの」「無垢な」場所であり、「侵入されていない」がゆえに、侯爵夫人によって小作人制度廃止後も違法な搾取が行われている苛酷な場所でもあるという両義的な意味になっていそうである。

前半、後半で対応するイタリアの歴史的変貌もちゃんと踏まえているのは、ロルヴァケル自身もインタビューで言っていることではあるが、それでもこれは、たぶんイタリア映画がかつて描いてきた映画の中の風景でもあるのだ。全体の写実的手法からすれば、とりわけそれはネオレアリズモの世界だろう。

それゆえ、三輪の車が画面に現れればフェリーニの『道』(1954)を思い出さずにいられないし、この「聖なる愚者」ラザロにジェルソミーナの「蘇り」を見たくもなる。

さらには、彼女の前作『夏をゆく人びと』Le Meraviglie(原題は「(うれしい)驚き/奇跡」)(2014) では、主人公の女の子がジェルソミーナという名前である。

『幸福なラザロ』のタバコ農園のドラ息子の名はタンクレディ。クラシック・ファンならば、まずはロッシーニが浮かびそうだが、これもやはりヴィスコンティの『山猫』だろう。

寓話である。シューベルトも作曲したラザロ(ラザルス)の蘇りの話を下敷きにしている。二回奇跡が起きるけれど、みな自然現象のように受け容れていて、しかも奇跡は何ももたらさず、そのまま話は進む。あるいは奇跡は何かの超越的なものの降臨の残滓としてときに現れるが、現状に変化がもたらされるわけでもない。奇跡が弾かれることが現代の寓話なのである。にもかかわらず、この奇跡はもしかして何かの可能性かもしれない。二回目の奇跡。ラザロたち一行はオルガンの音を聞こうと教会に入るが、修道女に出て行ってくれと追い出されると、なぜかオルガンの音が出なくなってしまうが、音はラザロたちとともに外へと逃げていき響き続ける。ここで使われるのがバッハのErbarm dich mein, o Herre Gott (BWV 721)である。

蘇った聖人ラザロは最後に銀行で袋叩きにされるけれど、今度は死んだのだろうか?ラザロの魂を引き継ぐかのように狼が走っていく。ここで再び重ねられるのがBWV 721。もはや誰の目もない場所で狼はこの音楽の響くなか走っていく。どこへ?狼はローマを作ったあの狼なのだろうか?途中、農園にいた少女のナレーションが乾いた急峻な岩山をなめるように上空から写す映像に重ねて、神話か民話かのような狼の話が語られる。私はちょっとカフカの『断食芸人』の最後に出てくる豹を思い出した。断食芸人の死のあと、檻に入ってくる力強い生の力の体現者であるような豹を。

クラシックが効果的に使われている。ベルリーニの『ノルマ』のCasta Divaはオリジナルとオルゴールで。さらに重要なのはバッハの2曲。ひとつは、さきほど触れたBWV721であるが、もう一曲は平均律クラヴィーアBWV.853 Es-Moll。タルコフスキーの『ノスタルジア』(1983)でも使われていた。

そうか、フェリーニにとらわれていて見逃していたが、『幸福なラザロ』の狼は間違いなくもう一本の映画、タルコフスキーの『ノスタルジア』の犬へのオマージュに違いないという気がしてきた。だから、このバッハの曲を使ったのであると。

しかも『ノスタルジア』はタルコフスキーが初めて海外に出てイタリアで撮った映画。だから『幸福なラザロ』はタルコフスキーへのアンサー・ムービーでもあるのだろう。しかし、ここでの風景は、水や火に彩られた『ノスタルジア』のイタリアよりも、むしろ陰鬱で荒涼とした『ストーカー』(1979)のそれであるようにも思える。そして犬については『ストーカー』を思わせるシーンが『幸福なラザロ』にも出てくる。

確かに、『幸福なラザロ』の後半の線路際の光景はまさに線路が重要な意味をもつ『ストーカー』の方に近いのではないか。

どちらであるにせよ、タルコフスキーのこの2作で、「なぜか」そこにいる犬、特に説話上、何か大きな意味をもっているようにも見えない犬を狼として走らせてみたいという映画的な欲望がロルヴァケルにはなかっただろうか?

*****

このことが、私にアリーチェ・ロルヴァケルという作家の引用の特徴、そしてその素晴らしい才能について語りたい気持ちを起こさせる。

つまり、彼女の場合、それを引用だのオマージュだのとは呼びたくない類の、彼女の中での映画体験の豊かな変容を感じさせるからだ。

一つ前の作品『夏を行く人々』、こちらは先ほど触れたように、主人公の女の子の名前がジェルソミーナであることからも、これは『幸福なラザロ』よりもっとストレートにフェリーニへのオマージュを捧げている作品であるかのように見える。しかし、言ってみれば、ひと夏の出来事と家族と女の子の経験と成長という物語は収斂的な一本の筋を持たず、ゆるやかに繋がっていくオムニバスである『アマルコルド』を連想させはするものの、特にフェリーニとの接点もなければ、フェリーニの幻想や時にグロテスクで奔放な虚構趣味に比べると、実はドラマのある出来事でも淡々とややドキュメンタリー調のタッチに溶け込ませるロルヴァケルの作風はフェリーニとはかなり違うものである。また、過去に罪を犯し、更生プログラムの管理下にあるドイツ人の子供マルティンを労働力としてあずかるエピソードにせよ、自らドイツ系の父を持つロルヴァケル(Rohrwacherはドイツ語の発音で、ローアヴァッハァとなろうか)の実際の体験等があると感じさせるところもある。

しかし、だからこそ、ロルヴァケルの「引用」はもう「引用」ではなく、言ってみれば、映画への愛はそれが濃いほどに経験において忘却されたものが潜伏して流れていて、別のかたちに「転位」し、新たな創作で本人も意識しないまま不意に現れる瞬間があるものなのではないだろうか?そこに、ロルヴァケルの映画の魅力がある。

*****

ここで、唐突ではあるが、およそ違うタイプのジャッキー・チェンの映画を例にとり、「引用の創造的転位」という話へと繋げて行きたい。この現代のアクション・スターは、チャップリンよりキートンの身体アクションに魅せられ、誰にもはっきりわかるアクションの「引用」をしている。すでに、このことは言われているし、You Tubeなどにもそれについて扱っている動画が散見されるし、キートンの映画に親しんでいる人がジャッキーの映画を見れば、そのことには気づくレベルのことであろう。いくつか例をあげてみる。

『プロジェクトA』におけるロイドの『用心無用』(1923)の有名な時計のシーンの引用。

さらに『プロジェクトA2』(1987)では、キートンの『セブンチャンス』(1925)の崖から高い木に飛び移りそのまま木が地面まで倒れていく場面。

そして、キートンの『蒸気船』(1928)の大嵐で家の外壁がそのまま倒れるが、2階の窓枠の穴の部分がすっぽり立っている男に収まるため怪我ひとつしないシーンや、同じく『蒸気船』での流される家の縁からぶら下がるキートンにさらに女性がすがりつくシーンなどは、ほぼ「再現」と言ったかたちでジャッキーによって繰り返されるのは、いわゆるオマージュと言ってよいであろう。

あるいは、それよりはアレンジされたシーンとして『プロジェクト・イーグル』(1991)の強風を起こす巨大扇風機のような装置による同じく『蒸気船』のキートンが強風に逆らう箇所の再現があげられるが、ここでのジャッキーにはほぼオリジナル通りの再現ではなく、創造的転用への意志への傾斜が感じられる。この映画の見せ場のひとつであるこのシーンは、キートンの『蒸気船』のアクションを別の状況で再現したいばかりにこの奇妙で巨大な装置を作ったかのような、オマージュから踏みだしたアクションへの欲望が感じられ、それをここでは「転位」と呼びたい。

しかし、ここで問題にしたいのはここからである。誰でも気づきやすいようなこれらの相同的なシーンではなく、ジャッキーの引用がこの意味での「転位」を含むとすれば、それは『プロジェクト・イーグル』の007風の冒頭の短いエピソードと『ポリスストーリー/香港国際警察』(1984)の斜面上に建てられたバラックの建物群を突っ切って降りるカーチェイスの場面を取り上げなくてはならない。

ここでのジャッキーは身体アクションを、自らを大掛かりな装置のコマにしてしまおうというという狂気に憑りつかれているようにすら思え、筆者は、この種の映画の運動を大掛かりな装置として捉えようとする演出に、3代目市川猿之助(現猿翁)のいわゆる外連(ケレン)と言われる歌舞伎の場面から受けたのに近い感興を持つ。

『プロジェクト・イーグル』のプロローグは、おそらくもう1本の映画、スピルバーグの『レイダース/失われた聖櫃』(1981)のプロローグの場面から着想を得ている。ナチスの隠された金塊を探す冒険という大まかな筋は、ある意味安易な「パクリ」とも言える内容であり、『レイダース』冒頭のインディが黄金像を奪おうとすると、巨大な石の球が動き出し追われる場面からして、その相応は容易に鑑賞者の脳裏に浮かぶであろう。しかし、ジャッキー・チェンがアクション・スターとして天才的なのは、自らが球体の石に追われる主体ではなく、まさに客体の石自体と一体化して斜面を転げ落ちて行くという発想に転位している点にあり、そのことによって『レイダース』との相応関係が脳裏に浮かぶことも食い止め、そしてその斜面を転げ落ちる石は明らかにキートンの『セブンチャンス』のクライマックスの石の落下の方へも向かっていくのである。。

この場面はそれでも、その一個だけのボールにジャッキー自らの身体を埋め込むという突飛な発想との融合により、逆にジャッキーの身体アクションから少々外れてしまった感もあるが、『レイダース』同様、プロローグとしての位置づけとしては成功したとは言えるのだろう。

しかし、ジャッキー・チェンのアクションの欲望はそこでは収まらず、もう一本の映画『ポリスストーリー/香港国際警察』(1984)では奇形的なエネルギーを炸裂させる。この斜面に建てられたバラックのような家々を壊して降りていく2台の車という発想は、キートンの『セブンチャンス』で落下してくる多数の石を交わす人間のイメージをどこか残しているにもかかわらず、キートンの明るいアナーキズムからは逸脱した半ば暴力的なカタストロフィーを感じさせる。

しかし、ジャッキーは周到に同時に並行するカット割りでシンプルに斜面を駆け降りる姿を見せ、それがあくまでキートン的な身体アクションと一対のものであることが示されているかのようである。

*****

こうしたジャッキー・チェンにおける引用の「転位」は、アクション映画における身体の運動に特化したテーマであるが、話をアリーチェ・ロルヴァケルに戻すと、先ほど書いたロルヴァケルにおける「引用」は、そのオマージュとしての性格を離れ、自らの映画での新たな詩的拡がりとして解消される。そういう不意の出現は仮に「出どころ」を意図したものであるにせよ、いわゆる「イメージ」の出現が「筋」を棚上げにし、突出する輝きとしてその場を一瞬、あるいはしばし無化するように出現するという点において、例えば、ロルヴァケルのこの2本の作品であれば、元であるフェリーニを引き継ぎ、共有し、かつ自己独自のものとして忘却していくのである。

『夏をゆく人々』には、こうしたイメージの想起/引継ぎと解消/忘却が繰り返し出現する。

父親が約束したラクダがトスカーナの緑野に突然登場する場面での不意の驚き、少女の目が緑の地表の奥に突然見えてくるラクダの姿をとらえた瞬間は『アマルコルド』で少年が冬の日に孔雀に出会う場面を想像させないだろうか?

白い石と青い水に覆われた特異な場所に「不思議の国」という伝統文化を紹介するTV番組の撮影班が来る。この風景の出現も驚きに満ちたものであるが、そのモニカ・ベルッチ扮する番組のMCの派手で奇妙で大仰な衣装は、どこか『フェリーニのローマ』での教皇庁での奇怪なファッションショーを思い起こさせないだろうか?

姿が見えなくなったドイツ人の子供マルティン(たぶん、ラザロにつながるキャラクターだろう)を探す場面での夜の船の姿に触れると、『アマルコルド』の海岸の前で待つ人々の前に急に現れ(急にと言っても、もちろんカット割りでそう見せているのであるが)、横切っていくあの豪華客船の記憶が脳裏をかすめないだろうか?

そして、見つかったマルティンとジェルソミーナの壁に写る影の動きは『ローマ』の群衆のいる広場での壁に写る影を思い出させないだろうか?

いや、私がこう言うことには何の根拠もない。もしロルヴァケルにインタビューする機会があって、フェリーニに影響を受けましたか?と凡庸な質問をすれば、どういう言い方になるかはわからないが、何らかの影響について語ることは間違いないだろう。しかし、今あげたような例について、あなたはこれこれの場面でフェリーニのこれこれの場面を「引用」していますね?と聞いたら、ロルヴァケルはどう答えるだろうか?ちゃんと自覚していて「あなたもそれがわかりましたか?」と言うかもしれないし、「あ、それは自分でも気づかなかったです」と言う可能性もあるかもしれない。しかし、万一ロルヴァケルが意識的であったとしても、それはそれでその「転位」にはあざとさなどとは無縁の自然さ、豊かさに感じ入るほかはないのである。

『夏をゆく人々』の原題の「(うれしい)驚き/奇跡」とは一体何を指すのであろうか?表向きは上であげたような、ラクダがやってきたこと、TV番組に出演したこと、いなくなった男の子をまた見つけたこと等々のひと夏の出来事を指していると思える。しかし、それは同時に、緩やかに地下を流れていた無意識の映画的な水脈があるがゆえに起きたものとしての「驚き/奇跡」だとも言えるだろう。

『幸福なラザロ』はさらに一歩踏み出し、過去と現在の時間が交錯し、リアリズムと絵空事が混在する寓話のような話で、こちらはまさに「奇跡」そのものをテーマとしている作品のようにも見える。

しかし、その人間世界で起きていることには奇跡は起きない。いや、奇跡が起きているのに無力であり、また何もなかったかのような日常に見過ごされていき、人は歴史に学ばず、現実の過酷さは変わることがないか、さらに増したようにも見える。しかし、だからこそ、どんどん小さくなっていく街を背にどこかへ走っていく(それは同時に画面を見ているこちらに向かって走ってくるのでもあるが)ラストシーンの狼の姿は、人間の目のないどこかで起きている何かの奇跡として心を揺さぶらずにはおかない。そしてそれは、もしかしてタルコフスキーでは、目立つこともないが、画面の一角に確かに存在していた犬、そして走ることはなかった犬の「転位」した姿かもしれないのである。

【追記】

文中の画像はすべて筆者が直接モニターから撮影したものである

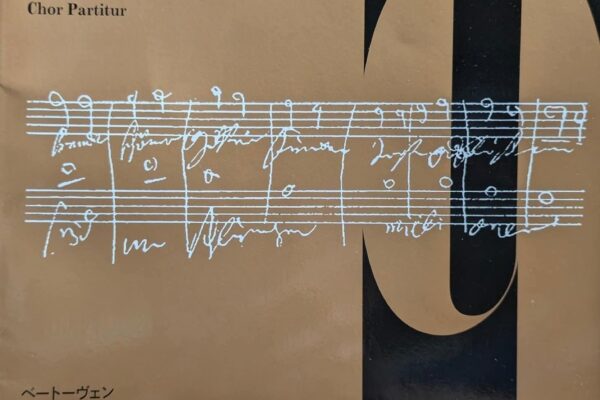

東京都杉並区生まれ。都立富士高校卒。東京大学大学院ドイツ文学科で修士号取得。弘前大学を経て、現在成城大学に勤務。東京大学、東京芸術大学、東京女子大学などで非常勤講師。専門分野はカフカを中心としたドイツ近現代文学、古典派~ロマン派の音楽。論文で扱った作家、哲学者、音楽家は、カフカ、リルケ、ニーチェ、ハイデガー、ハントケ、シューベルト、ベートーヴェンなど。共訳書にヴォルフガング・イーザー『虚構と想像力-文学の人間学』。研究分野に関しても、現在のポップカルチャーを扱うにしても、アカデミックな閉域にもオタク的趣味の閉域にも籠もらぬよう、常に時代と世界に向けて風通しをよくしておきたいと考えている。