核融合「発電」というおとぎ話をめぐって

核融合のデルファイ調査

近未来の技術革新や社会変動を予測する手法に「デルファイ法」がある。文部科学省の科学技術・学術政策研究所が5年ごとに行っている「デルファイ調査」は専門家2000-5000人が参加する大規模な未来技術予測である。まず予測したいテーマについて専門家に実現時期や重要度について回答してもらう。その結果を集約して専門家にフィードバックしたうえで、再度同じ質問に答えてもらう。これを数回繰り返して予測の精度を上げていくのである。調査は1971年から5年ごとに行われ、最新の未来技術予測は2019年の第11回である。

「核融合」と「核融合発電」について見てみると、1971年の第1回調査では「連続制御が可能な実験炉が完成する」時期の予測が行われた。実現の時期は1993年と予測され、重要度は97%と高かった。

1977年の第2回調査では「レーザー方式核融合により臨界プラズマ条件が達成される」時期は1999年と予測された。また「磁場閉じ込め方式」でプラズマ温度1億度、閉じ込め時間1秒以上の「ローソン条件」が達成され、「電力を取り出すシステムが開発される」時期は2004年と予測された。

1982年の第3回になると「慣性閉じ込め方式」「磁場閉じ込め方式」ともに「電力を取り出すシステムが開発される」時期は2011年以降と遠のいた。さらに1992年になると「核融合発電炉が開発される」時期は2021年以降、2001年には2031年以降、2010年には2041年以降、最新の2019年調査では2047年に遠のいた。

いつまでたっても蜃気楼を追うように先へ先へと遠のくことから、核融合発電は「永遠の30年」と揶揄される。しかも重要度は1971年の97%から63%まで下落し、もはや専門家も早期の実現を期待していない。

原子力発電の原理がウランやプルトニウムなど重い元素の「核分裂」であるのに対し、核融合発電には水素の同位体など、軽い元素の「核融合エネルギー」が使われる。実現すれば世界のエネルギー問題は解決するとの「おとぎ話」が語り継がれてきたが、現実には豆電球を灯す電気すら作られたことがない。

核融合バブル

2022年12月、米国ローレンス・リバモア研究所はレーザー核融合装置を使って、投入したエネルギーを上回る出力を実現したと発表した。メディアは「核融合発電、実用化へ一歩」(読売新聞)、「『地上の太陽』核融合発電、実用化へ一歩」(日経新聞)、「核融合、エネルギー増やせた、クリーン発電へ一歩」(朝日新聞)などと伝えた。

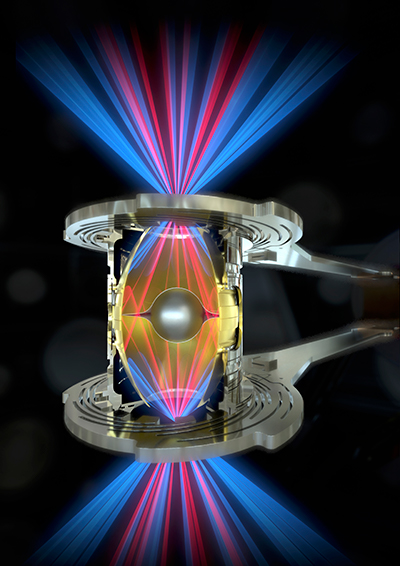

レーザー核融合はプラズマを「慣性」で閉じ込める方式で、ゴマ粒ほどの燃料に四方から強力なレーザー光をパルス状に集中してエネルギーを発生させる。確かに投入したエネルギーを上回る出力を得たものの、レーザー光を発生させるために100倍近い電力を消費することから、工学的エネルギー収支(ブレーク・イーブン)からは程遠い。しかも研究目的は「発電」ではなく、「熱核兵器」の開発なのである。

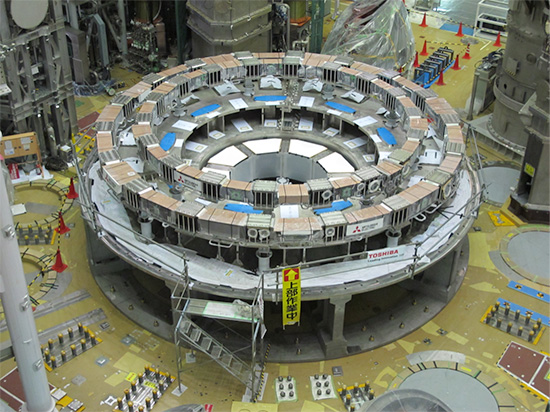

23年10月、量子科学技術研究機構はトカマク型実験装置「JT-60SA」でファーストプラズマの生成に成功したと発表した。メディアは「核融合発電実用化へ一歩」(東京新聞)、「『地上の太陽』へ、日本独自の一歩」(毎日新聞)などと伝えた。しかし「一歩」の先にどれほどの道のりが残されているのか、伝えるメディアは皆無だった。

「JT-60SA」は「JT-60」の後継機として2007年から建設が始まった。規模はほぼ2倍に拡大された。トカマク型は磁場閉じ込め方式の一つで、「JT-60SA」はプラズマを100秒以上閉じ込めることを目標に掲げている。「JT-60」での閉じ込め時間は28.6秒だった。

核融合炉の実現には数百万度から1億度を超える高温のプラズマを長時間閉じ込める必要がある。閉じ込め方式は大別して、強力な磁石でプラズマを閉じ込める「磁場閉じ込め方式」と、狭い領域に高温・高圧で閉じ込める「慣性閉じ込め方式」がある。「磁場閉じ込め方式」には「トカマク型」「ヘリカル型」「ミラー型」などがあり、「慣性閉じ込め方式」ではレーザー核融合が主流である。

燃料となる軽い元素としては水素の同位体である重水素(D)、三重水素(T: トリチウム)、それにヘリウム3などが想定されている。最も研究されているのが重水素と三重水素の「D-T反応」である。ほかに重水素同士の「D-D反応」や重水素とヘリウム3の「D-He3反応」などが想定されている。近年、水素とホウ素の「p-B11反応」が高エネルギーの中性子を放出しない核融合反応として注目されている。

核融合発電のメリットは①燃料となる重水素がほぼ無尽蔵に存在すること、②二酸化炭素が発生しないこと、③原理的に暴走せず安全性が高いこと、④放射性廃棄物の発生がわずかであること、そして⑤核セキュリティ上の懸念が小さいことなどである。

最近、Microsoftのビル・ゲイツ、オープンAIのサム・アルトマン、Amazon創業者のジェフ・ベゾス、青色発光ダイオードでノーベル賞を受賞した中村修二らが核融合スタートアップに投資を始めたことから、さながら「核融合バブル」の様相を呈している。

米核融合産業協会の「グローバル核融合企業2023」によると、核融合発電を目指すスタートアップ企業の数は21年の23社から22年には33社、23年には43社に激増した。投資額は62億ドル(約9600億円)で、95%以上が民間資金である。「核融合発電」実現の時期については、43社のうち30社が2030年から35年の間と答えている。

日本でも核融合ベンチャーの起業が相次いでいる。「京都フュージョニアリング」はプラズマを加熱するジャイロトロンなど炉工学関連プラント機器の開発を事業の中核に据える。資金調達の累計額は137億4000万円である。大阪大学発のベンチャーである「エクスフュージョン(EX-Fusion)」はD-T反応を使ったレーザー核融合発電を目指し、23年7月には18億円の資金を調達した。ヘリカル方式を選択した「ヘリカルフュージョン(Helical Fusion)」は23年4月、シードラウンドで8億円を調達した。

膨らむ費用は泥沼化

日本政府は鳴り物入りで23年4月、「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」なるものを策定した。また24年3月には業界団体の「フュージョンエネルギー産業協議会(J-FUSION)」が設立された。

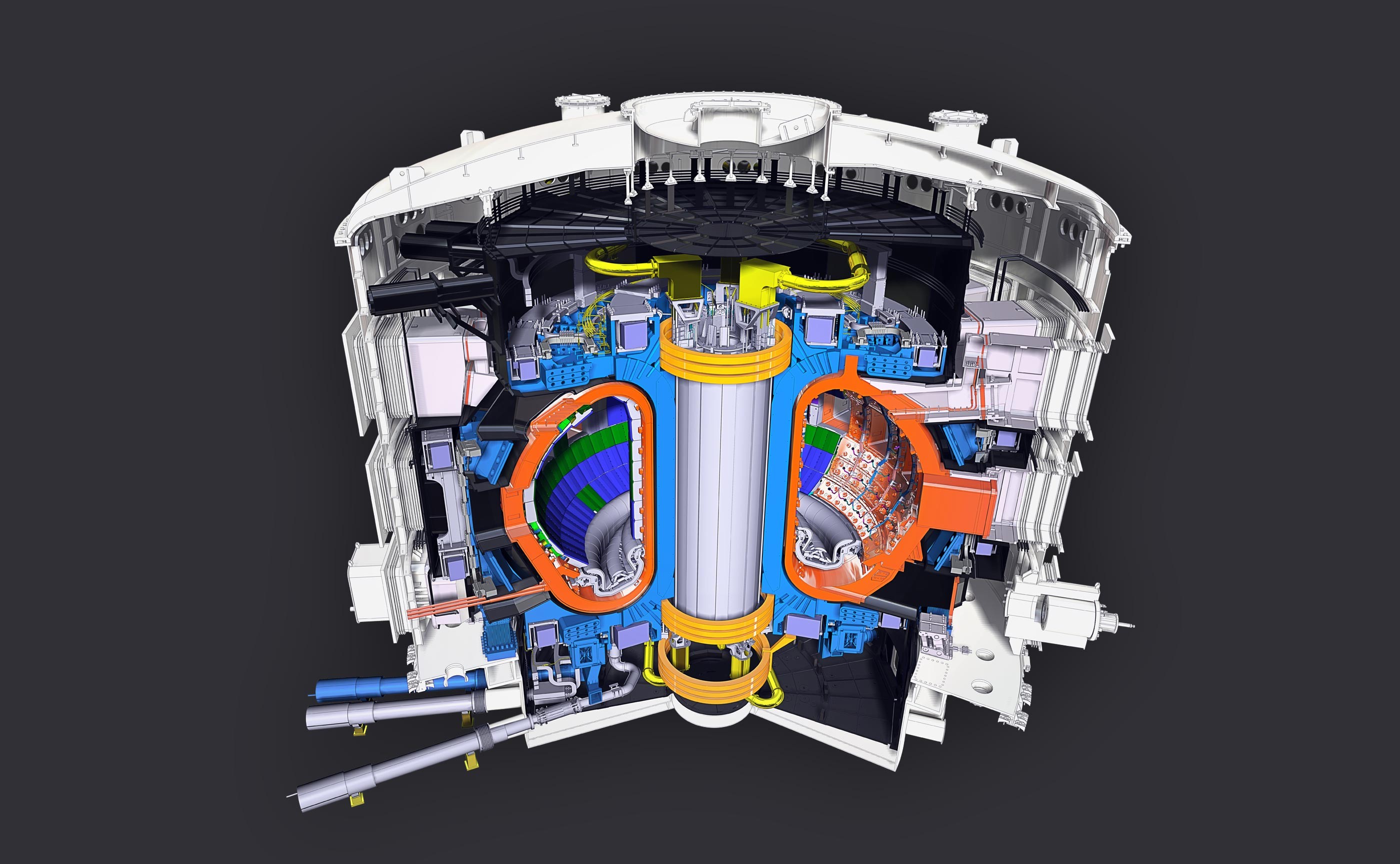

核融合炉の建設には莫大な費用が掛かることから国際協力も進む。日本、欧州、米国、ロシア、韓国、中国、インドが参加し、フランスで建設が進む「国際核融合実験炉計画(ITER)」である。50メガワットのエネルギーを投入して500メガワットのエネルギーを取り出すことを目標としている。

しかし費用は当初予定の50億ユーロから、66億、130億、200億と膨らみ、最新の見積もりでは250億ユーロ(4兆2000億円)に達するという。日本は最低でも9.1%を負担することになる。運転開始(ファースト・プラズマ)の時期は当初計画の2020年から2034年へと延期された。しかも実験炉と言いながら、発電は想定されていない。

研究者の間からはITERの実現可能性について疑問を呈する声が出はじめた。初代原子力規制委員長で原子力学会会長などを歴任した田中俊一氏もその一人である。プラズマ物理や材料科学など、基礎研究の重要性は認めながらも、核融合発電については「絶対にできない技術です。そもそも安定的なプラズマなどできません」と手厳しい。

最も研究されているD-T反応では14MeV(メガエレクトロンボルト)という超高エネルギーの中性子が発生する。トカマク型は発生する中性子のエネルギーを熱エネルギーに変えて発電する仕組みだが、田中元委員長は高エネルギーの中性子が真空容器に衝突すると材料が激しく損傷すると指摘する。

「中性子が鉄と反応してヘリウムガスを出します。金属材料にガスが溜まれば脆くなります。計画では真空容器を2,3年に1回取り換えることになっていますが、そんなことができるわけがありません。私は加速器を使った研究をしてきましたが、14MeVの中性子から熱を取り出すことなど絶対にできません」

繰り返すが核融合の基礎研究は積極的に進めるべきである。材料科学などで思わぬ成果が生まれる可能性はある。しかし「発電が可能」とのおとぎ話はそろそろ終わりにしなければならない。さもないと「永遠の30年」がこれからも延々と続き、泥沼にはまるように資金をつぎ込むことになるだろう。

理論的可能性と実現可能性の間には埋められない溝が存在することを認識しなければならないと私は思う。

千葉県生まれ、開成高校卒。1977年東京大学教養学部基礎科学科卒、79年フランス国立ボルドー大学大学院修了(物理化学専攻)、80年日本テレビ入社。原発問題、宇宙開発、環境、地下鉄サリン事件、司法、警察、国際問題などを担当。経済部長、政治部長、解説主幹を歴任。科学技術振興機構中国総合研究センター副センター長など。著書は「原子力船『むつ』虚構の航跡」(現代書館)「福島原発事故に至る原子力開発史」(中央大学出版部)、「原発ゴミはどこへ行く」(リベルタ出版)、「原発爆発」(高文研)、「テレビジャーナリズムの作法」(花伝社)、「徹底討論 犯罪報道と人権」(現代書館)「中国、科学技術覇権への野望」(中公新書ラクレ)「新型コロナワクチン 不都合な真実』(高文研)「宇宙の地政学」(ちくま新書)など。