トーマス・マンとチューリッヒ(上)

トーマス・マンとスイス

トーマス・マンはその生涯をスイスのチューリヒで終えた。それは晩年のマンがつよく願ったことだった。ナチス政権の成立とともに住み慣れたミュンヘンを離れたマンは、故国ドイツよりもむしろはるかにしばしばスイスへの愛を語った。アメリカに移住してからはさらにはなはだしく、アメリカ移住以前に5年間を過ごしたチューリヒについては「世界でもっともアットホームな町」(1939年8月7日フィードラー宛書簡)とまで称賛している。もともとマンとスイスの縁は深い。マンの祖母はリューベックに移住してきたスイス人の娘だった。マンはスイス人気質に深い共感を寄せていたが、それを語る際、自身の中に流れている若干のスイスの血脈を意識することもあっただろう。

マンが最初にスイスを訪れたのがいつのことかはつまびらかではないが、カーチャ夫人との新婚旅行で1905年に訪れたことははっきりしている。マン自身がもっとも愛した自作である『魔の山』は、スイスのダヴォスを舞台とする作品だった。この小説は、1912年、結核のために療養をしていたカーチャ夫人をダヴォスのサナトリウムに訪ねた経験がきっかけとなって書かれたものである。

『魔の山』のサナトリウムは欧州中からさまざまな国籍の患者が入り乱れ、しばしば療養そっちのけで乱痴気騒ぎや色恋沙汰や議論やらに明け暮れる場所である。それはスイス最東部の高山地帯のダヴォスにある。ダヴォスは今日ではリゾート地として、また何よりも世界の指導者たちが集まる経済フォーラムの開催地として知られる。19世紀から20世紀前半にかけては、標高約1500メートルの空気が結核患者の療養に有効であるとしてヨーロッパ各地から結核患者が集まる著名な療養地だった。土着の人口は少なく、『魔の山』のなかでは地方色はまったく問題にならず、国際的な、換言すれば、無国籍の抽象的な土地として描かれている。主人公ハンス・カストルプにとっては、その空気の希薄な抽象性のなかでさまざまな国々の人びとが織りなす人間模様が知的な刺激となり、ゆたかな経験となる。

もともと落第生気質の怠惰なハンス・カストルプはそこで7年間の無為といえば無為な生活を送る。大学を卒業し、故郷ハンブルクでエンジニアとして働く予定だったのに、戯れに受けた検査で多少の胸の陰影が発見されたことをよいことに、ハンスはずるずると居心地のよいサナトリウムに居座りつづけるのである。生活の心配のない空間で知的な探求に没頭することは、およそ知識人や芸術家が夢見る究極のものであるが、サナトリウムの生活はその点でまさに理想的なものだった。ハンスは知識人でも芸術家でもなく、単に裕福で平凡な青年という設定ではあるが、ここで並々ならぬ知的修練を経ていっぱしの世界観をもつに至るのである。もともとは骨の髄までドイツ人であることを自他ともに認めていたマンが『魔の山』で描いたスイスは、まずは国際的な場所、抽象的で解放された空間、知的な修練に適した高度な文化的雰囲気をもった土地であり、平凡なドイツの青年をいっぱしの人文的教養人に押し上げる一種の理想郷だった。

トーマス・マンが愛した町チューリッヒ

マン終焉の地となったチューリヒはスイス北東部、すなわちドイツ、オーストリア両国との国境に近い場所に位置している。多言語国家スイスのなかの多数派であるドイツ語圏地域に属し、スイスでは最大の約40万の人口を擁している。幅3キロ、長さ40キロの細長いチューリヒ湖の北端にあり、周囲を森林の丘陵に囲まれている。スイス経済の中心で、世界4位の証券取引所をもち、多くの国際的企業がここに本拠を置いている。日本でもよく知られているチューリッヒ保険はその一つである。チューリヒ工科大学(ZETH)とチューリヒ大学という世界的レベルの大学をもち、特に前者はアインシュタインをはじめとする多くのノーベル賞受賞者を輩出している。

チューリヒはスイス・ドイツ語圏のなかでもバーゼルと並ぶ国際的な文化都市として知られている。チューリヒが生んだ著名な文化人としては、ゴットフリート・ケラーやコンラッド・フェルディナント・マイヤーなどのスイスを代表する作家、近代教育学の祖といわれるペスタロッチ、さらに、この町の生まれではないが、ここで活動した精神医学者カール・グスタフ・ユングがいる。『アルプスの少女ハイジ』のヨハンナ・シュピリはチューリヒ近郊に生まれ、少女時代をチューリヒの学校で過ごし、結婚後、ここに暮らした。チューリヒは自由な国スイスのなかでも特に自由で先進的な気風があって、それが学問や芸術の繁栄を生んでいる。その開放的な雰囲気ゆえに、ローザ・ルクセンブルクやレーニンなどの革命家、ジェイムズ・ジョイスやトーマス・マンをはじめとする多くの文化人が好んでチューリヒに仮寓をもとめ、あるいは定住することにもなった。20世紀初頭にはダダイズムの拠点だった。

トーマス・マンは1933年、ナチスドイツの成立でミュンヘンを離れて後、多くの月日をこの地で送った。チューリヒ湖畔のキュスナハトに住み、ナチスドイツがオーストリアを併合した38年、スイスにも危機が迫ったことを感じてアメリカに移住する。アメリカからはるかに戦乱の欧州を眺めていた間もしばしばスイスへの郷愁にとらわれ、第二次大戦後、ヨーロッパに頻繁に旅をしたときも、故国のドイツよりチューリヒに滞在することが多かった。戦時中は反ナチの闘士としてマンをもてはやしていたアメリカだが、共産主義を排撃するマッカーシー旋風が吹き荒れるようになると、リベラルな立場をとるマンに対する風当たりがつよくなった。もともとその精神風土にあまりなじめなかったこともあり、1952年、マンはついにアメリカに訣別、チューリヒに帰還し、戦前に住んでいたキュスナハトに近いエルレンバッハに家を借りる。この家はしかし、手狭であったため、その2年後、チューリヒ湖対岸のキルヒベルクに満足のいく家を購入し、移転、ほぼ一年後の55年8月12日、脚部大動脈の石灰沈着のために死去した。アメリカ滞在中、マンはスイスに葬られることを熱望していたが、その願いは叶ったのである。

マンが最後の一年を過ごしたキルヒベルクはチューリヒの中央駅から電車で20分ほどの郊外で、マンの家は湖を見下ろす高台の高級住宅街にある。昨年(2019年)の3月、私はマンの足跡を追ってこの家を訪ねた。晩年のマンはこの家が特別に気に入り、その住み心地に大いに満足していたという。もともと上流の家に生まれ、「文学の王」とも呼ばれた大作家マンのことでもあり、どんなにたいそうな家かと思って見物に行ったのだが、周囲に立派な家が立ち並ぶ住宅街のなかではまったく目立たない。世界的作家の家としてはむしろ質素といってもいいぐらいだった。ミュンヘン時代は豪壮な邸宅を構え、アメリカでもかなりの家に住んでいたにもかかわらず、最後の家としてマンがこの控えめな家に住んだことには少なからぬ好感を抱くことができる。現在はマン家と関係のない人の私宅となっていて、中に入ることはできなかったが、このあたりの見晴らしからして、湖に面した側からの景色はかなりのものにちがいない。

キルヒベルクの高台からは、広大な湖と、対岸の丘陵に広がる町並を見渡すことができ、かなたのオーストリア方面には雪を頂いた山々、風光明媚なスイスでもこれだけ景色のいい住宅地はそうはないだろうと思われた。年間を通じて曇りがちというチューリヒは私が訪ねた日も曇天で、3月下旬にしてはずいぶんと寒かったが、凛とした空気に包まれて見る山国スイスのパノラマはすがすがしかった。

トーマス・マンの墓はその家から10分ほど住宅街を歩いたキルヒベルクの教会にある。墓地はかなりの広さで、スイスらしく手入れが行き届き、整然としている。敷地全体がゆるやかに傾斜しており、その先にチューリヒ湖が細長い姿を横たえている。入り口近くにマンも敬愛した作家コンラッド・フェルディナンド・マイヤーの墓があり、マンの墓はそこから2,3分下ったところにある。墓はくすんだ色の花崗岩でできた質素なもので、マンの名前の下にはカーチャ夫人の名前も刻まれている。カーチャはマンの死から25年後、1980年に97歳の高齢で亡くなった。

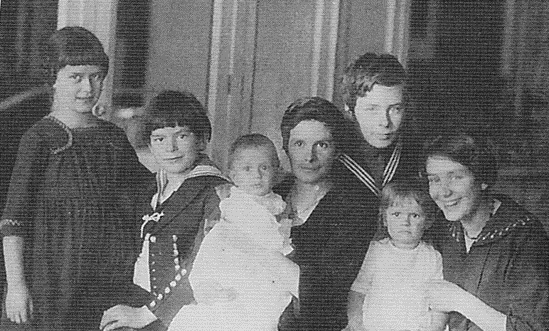

夫妻の墓の前には、エーリカ、モーニカ、エリーザベト、ミヒャエルの4人の子どもたちのつつましい墓碑が偉大な親に遠慮するように行儀よく並んでいる。死後においても、妻や子どもたちとともにあることはいかにもマンにふさわしい。よく知られているようにマンには同性愛的な傾向があったが、その反面で家族的な生き方を好み、終生、大勢の家族と使用人に囲まれて生きた。表向きは大家族に君臨する家父長的な父親のように見えたが、その実、日常の雑事が苦手で不安感のつよいマンは家族、とりわけ妻のカーチャに大きく依存し、その卓越した家政と実務の能力に守られて生きた。

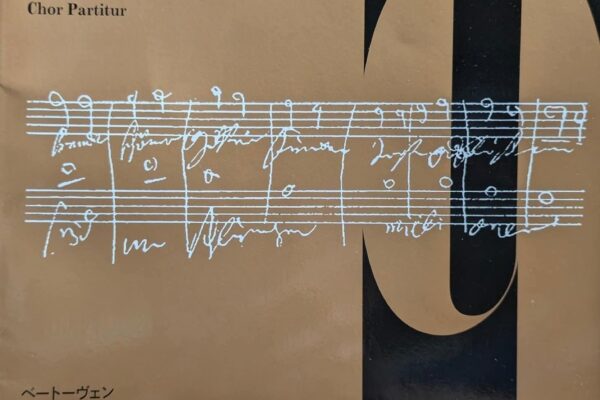

トーマス・マンはドイツを離れたあともそれまでと同じ環境を亡命先に作って生きることにこだわった。なかでも書斎は天職である執筆の場所として、常に同じ机、同じ本、同じ装飾品、同じ小物が同じ位置になければならなかった。アメリカに移住したときは、この書斎は海を渡ってプリンストンに運ばれ、ミュンヘンやチューリヒのときと同じ書斎がそこに出現した。この書斎はさらに1940年にはアメリカでの長期の住処となったカリフォルニアで再現され、さらにスイスに戻った1952年には再び大西洋を渡ってチューリヒで復元された。神経質で変化を好まないマンの面目躍如たる話である。その書斎は現在はチューリヒ工科大学(ETHZ)のトーマス・マン資料館に置かれている。

工科大学の校舎はチューリヒ市内や郊外に点在しているが、トーマス・マン資料館は市内の校舎からシャトルバスで15分の郊外の丘、ヘンガーベルクキャンパスにある。広い書斎で、几帳面なマンにふさわしく、机の上も本棚もきちんと整理されている。机にはカーチャ夫人の肖像画、カレンダー、花瓶、灰皿、エジプト旅行の際に購入した人物像などの装飾品、ろうそく、ペン立て、時計などがいつも同じ配置で置かれ、机の上の壁には子どもたちのなかでも特にお気に入りだったエリーザベトの肖像画が掛けられ、マン以外の何人もそれらに手を触れることを許されなかった。

整然と本が並べられた書棚の横には、ひときわ目立つかたちでマンが愛したルートヴィヒ・フォン・ホフマンの絵「春」が置かれている。一群の裸体の若い男が水遊びをしているこの絵は1914年のミュンヘン時代に購入され、死の時までずっと書斎にあった。執筆に疲れてこのみずみずしい裸体画を眺めていたマンの姿がしのばれる。終生、少年や青年を愛したマンは、その「比類のない、この世にそれを凌駕するもののない魅力」(50年8月3日)に対する熱狂的な憧憬を生前は非公開だった日記のなかでのみ吐露した。

もう一つ目を引くのは、中世風の若い男女を描いた絵で、これはシュテルツィングの祭壇画家の手になる「ウルムの婚約」(1460)である。描かれた婚約者たちは日本の春画の男女のように顔立ちも背格好もよく似ている。中世の詩人ハルトマン・フォン・アウエの『岩の上のグレゴリウス』を下敷きとして、近親性愛の罪を描いた小説『選ばれた人』の兄妹を描く際に、マンはこの絵を参考にした。

注

トーマス・マンの作品、評論、エッセイ、手紙からの引用はすべて新潮社版「トーマス・マン全集」(1971~72年)に拠っている。また、日記からの引用はすべて紀伊國屋書店版「トーマス・マン日記」全10巻(1988年~2014年)に拠っている。

1954年、東京に生を享ける。東京外国語大学~東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。1986年より京都産業大学に勤務。トーマス・マンをはじめとするドイツ文学研究に励むかたわら、日本の作家にも関心をもっている。路地裏歩きを趣味とする。著書に『クライスト/愛の構造』(松籟社 1998年)、『三島由紀夫 異端の系譜学』(風濤社 2017年)など。