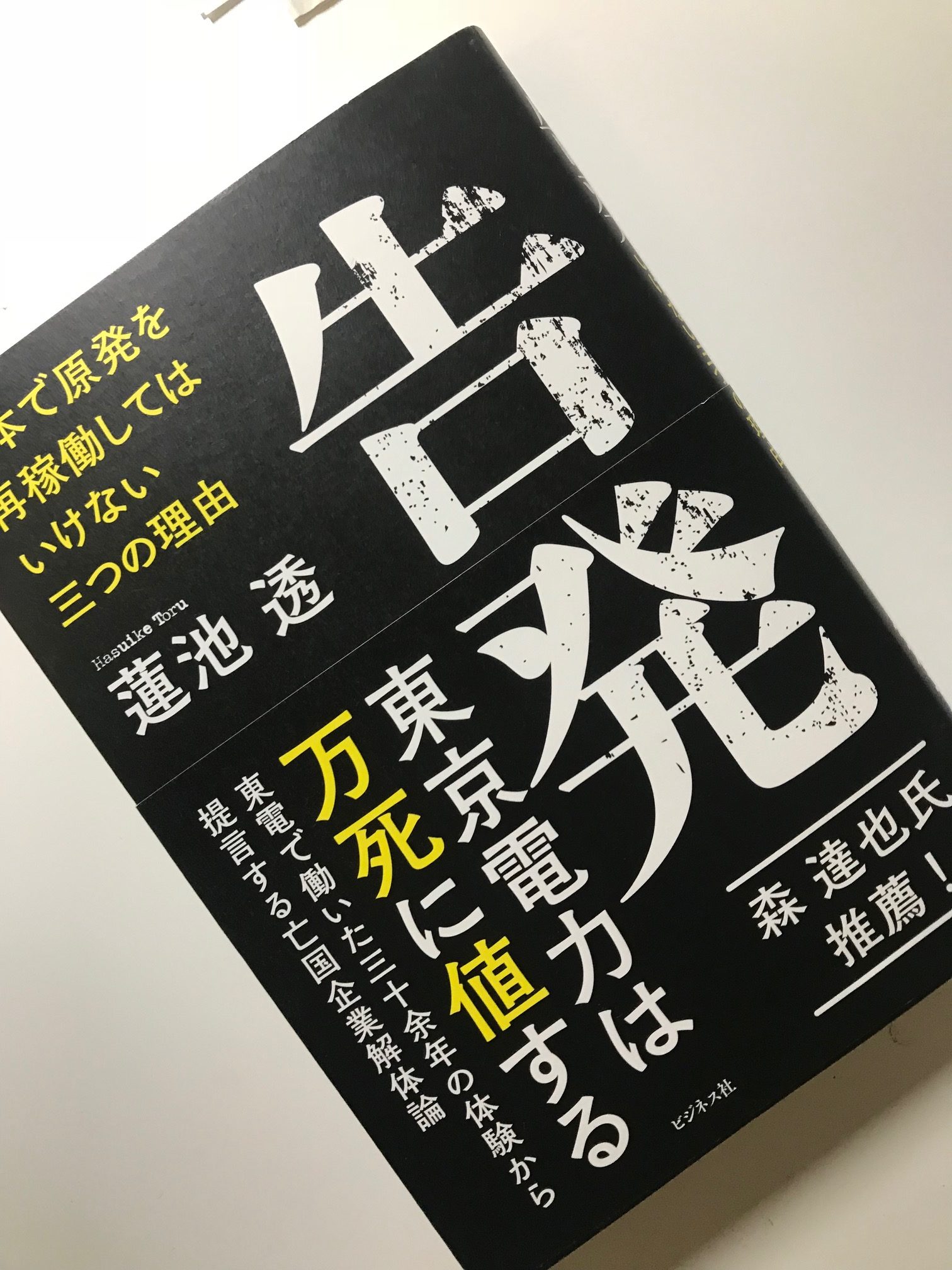

書評 蓮池透さん、渾身の東電批判~「告発 東京電力は万死に値する」

東京電力福島第一原発事故からすでに7年が過ぎた。いまだに溶けた燃料がどこにどの様な状態でどれだけあるのか分からない。冷却を続けなければ再び暴れ出す。使用済み核燃料は建屋上階という不安定な位置にプール漬けとなったままである。溶けた燃料も使用済み核燃料も、「核燃料」である。「核燃料」は冷やし続けなければならないし、冷やせば汚染水が増え続ける。その量はすでに90万トンを超えた。

溜まり続ける「処理済み」の汚染水には3000兆ベクレルを超えるトリチウムが含まれているが、政府・東電はこれを薄めて海に流すという。そのための「公聴会」というアリバイ作りが始まった。トリチウムの体内動態は不明だ。つまりどれほど人体に危険なのか、実は正確には分かっていない。これが安倍首相の言う「アンダーコントロール」の実態だ。

写真 汚染水貯蔵タンク 東電提供

蓮池氏は東電のエンジニアとして、福島第一原発や柏崎刈羽原発を現場で30年以上見つめ続けてきた。前著「私が愛した東京電力」では第2章で「東電は変われるか」と一縷の希望を託していたようだが、今回の著書「告発 東京電力は万死に値する」では東電で働いた者の責任として、渾身の力で「東電」や規制機関を告発する。

第2章で蓮池氏は「福島第一原発事故は現在進行中である」と説く。とりわけ「燃料デブリがどうなっているのか誰にも分らない」中で、「今世紀中の廃炉はムリ」と断じる。東電は2号機3号機の格納容器内部の映像を公表することで、あたかも廃炉作業が進んでいるかのような印象操作を行っているが、この程度の調査で「デブリ取り出しの工法」を議論すること自体が間違っている。

下手に工事を始めると、とんでもない二次汚染を引き起こすだけではない。デブリの量と形状、それに位置関係によっては「再臨界」の可能性も否定できない。溶けたとはいえ「核燃料」なのである。

写真 2号機格納容器内部調査 東電提供

本書の白眉は第3章の「柏崎刈羽原子力発電所6、7号機の再稼働は論外」である。蓮池氏の実家は柏崎刈羽原発から3キロのところにある。6、7号機はABWR(改良型沸騰水炉)と呼ばれる炉型で、AはAdvanced、つまり進化した炉というわけである。ところがABWRは進化どころか、安全をどこまでギリギリ削れるかとのコンセプトで作られた原子炉である。開発に関わった蓮池氏は語る。

「社内ではコストダウンが至上命題となり、その嵐が吹き荒れていた。『1円でも安く!』と、ついに禁断の安全設備にも手をつけたほどだ。二系統ある安全設備を一系統に減らす理屈を必死で考えたのを覚えている。」

少々技術的になるが、ABWRが実は出力に対して格納容器が小型化していることは専門家の間では密かに問題となっていた。ひとたび重大事故が起きると、ABWRの格納容器は福島第一原発より脆弱となる可能性がある。そもそも福島第一原発で、なぜ格納容器が破損したのか、原因は解明されていない。

またABWRでは再循環ポンプを圧力容器の内部に押し込んでしまった。再循環ポンプは重量も大きく、圧力容器の外側に宙づりになっていることから、原発訴訟でたびたび耐震性が問題視された。このため東電・メーカーは大幅な設計変更を行ったのである。その結果炉心冷却系(ECCS)の規模が縮小されたと蓮池氏は指摘する。蓮池氏は同僚だった吉田昌郎所長が、次のようにささやいたことを鮮明に覚えているという。

「ABWRなど砂上の楼閣そのものだ」

さらにあきれるのは蓮池氏が告発する「安全審査」の実態である。蓮池氏に言わせると「安全審査官だが、はっきり言ってほとんどがズブの素人だった」という。時には東電が安全審査官にレクチャーしなければならず、その東電も技術の詳細についてはメーカーに頼りっぱなしだった。それだけではない。安全審査のたびに東電から安全審査を担当する経産省に寿司などを差し入れ、タクシー券を渡していたという。原発の現場に検査官が来ると、放射線検出器の周りを鉛で包み、警報が鳴らないようにすることなど日常茶飯事だったようだ。

原発に関するあまたある書籍の中で、最も興味深い一冊である。同時に蓮池氏の捨て身の「告発」に鬼気迫るものを感じる。

写真 事故直後の福島第一原発 東電提供

実は東電福島第一原発事故発生の時、日本テレビで解説を担当していた私は、蓮池さんに現場の状況をご教示頂いた。外部電源や非常用電源はどのようにつながっているのか、中央制御室の構造はどうなっているのか、非常用復水器や隔離時冷却系はどのように動くのか、事態が刻々と変わる中で、蓮池さんの指摘は的確だった。現場の技術者にしか分からないことをたくさん教えていただいた。

柏崎刈羽原発の再稼働を既成事実としないためにもぜひ本書を多くの人に読んで欲しい。

千葉県生まれ、開成高校卒。1977年東京大学教養学部基礎科学科卒、79年フランス国立ボルドー大学大学院修了(物理化学専攻)、80年日本テレビ入社。原発問題、宇宙開発、環境、地下鉄サリン事件、司法、警察、国際問題などを担当。経済部長、政治部長、解説主幹を歴任。科学技術振興機構中国総合研究センター副センター長など。著書は「原子力船『むつ』虚構の航跡」(現代書館)「福島原発事故に至る原子力開発史」(中央大学出版部)、「原発ゴミはどこへ行く」(リベルタ出版)、「原発爆発」(高文研)、「テレビジャーナリズムの作法」(花伝社)、「徹底討論 犯罪報道と人権」(現代書館)「中国、科学技術覇権への野望」(中公新書ラクレ)「新型コロナワクチン 不都合な真実』(高文研)「宇宙の地政学」(ちくま新書)など。