3つの展覧会にみる現代美術の諸相ーピーター・ドイグ / オラファー・エリアソン / テオ・ヤンセン

本論は、昨年から今年(2020-2021)にかけて開催された3つの展覧会のルポである。3つにはとりわけ共通の問題意識やテーマがあるわけではなく、あくまで個々の場合についての論評であるが、それにより現代美術を見る何か共通の視点を示すことができていればよいのであるが…

◆ピーター・ドイグ展 2020年9月 東京国立近代美術館

現代イギリス具象画のピーター・ドイグ展を見てきた(竹橋の国立近代美術館。)初めて知った画家だが、同じアイリッシュで具象画というとフランシス・ベーコンが浮かぶ。具象画と言っても、具象的なものが画面に描かれているというだけで、もはや、具象、抽象の二分論にさしたる意味がないことは明白だけれど、この二人の似たところと違いとがよくわかる展覧会だった。

ベーコンの場合、人間はいわば、現代世界にいきなり放り込まれてしまった実存的存在のような感覚があって、したがって、そこでの自分の身体の不確かさは最初から背負っていかねばならない起源のないトラウマのようなところがある。しかし、トラウマといっても、それゆえに、骨や肉塊となり、西洋絵画の伝統のように屹立せず、重力に負け寝そべる身体は、不安や恐怖を滲出させながら、なおも自立した存在であろうと、崩壊に逆らって力を、ときに輝かしさをも放とうとしているかにも見える。しばしば三幅対の聖画のスタイルをとるのもゆえなしとしない。

それに比して、ドイグの身体はごく普通の大衆社会の一員として、世界の中で生きてきたかのように思える。しかし、徐々にドイグの身体もまたそことの不適応に蝕まれていく、自分でも意識しないうちに。そしてドイグは、おそらく、世界との不適応からの逃避を「自然」に求めたロマン派の末裔である(育ったひとつの場所であるカナダの風景にインスピレーションを受けたものが多い)。ここで、背景として室内、あるいは幾何学的枠組みやあるいは何もない空間を好むベーコンとの違いが浮き彫りになる。ドイグの場合の「自然」の重要さはそこにある。

しかし、にもかかわらずドイグにおいて「自然」はもはやロマン派のように再生(それはロマン派でも叶わぬままなのではあるが)のためのエネルギーを与えてはくれない。もちろんロマン派においても、現代まで歴史的にひとつながりの近代の当初で自己の分裂は始まっていたのだけれど、ドイグの場合、「自然」は救済の可能性を見せてくれる場所どころか、そこでさらに自己の身体の不安定さを認識するような場、あるいは自己がそこで溶解してしまうような場として現れてくる。

初期のドイグは、このような溶解する自己に半ば身を任せ、半ばその自己を冷静に観察することで、自ずと抽象的な絵画世界を引き寄せて行ったように思われる。風景への同化を遮るような画面の分割や縦やクロスの格子の意図的な描き入れの試みが多い。個展のポスターにもなっている「ガストホーフ・ツア・ムルデンタールシュペレ」(2000-2002 ドイツのドレスデン近くにあるダムサイト)はそんな時代に生まれた、夢幻的で、ややホラーがかった不可思議な魅力の作品である。

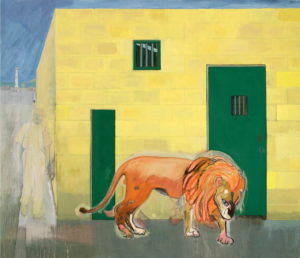

さて、ドイグはその後2002年にトリニダード・トバゴに拠点を移すと、その作風を変えたように思える。私はこれ以降のドイグよりやはりそれまでのドイグにひかれはするし、正直言ってこれについては、うまく語れない。何か、ドイグは吹っ切れたというか、原色の陽光を浴びて、また「普通の人」であることを取り戻したかのように見える。

しかし、やはりその明るい陽射しの下の原色の世界にあっても、どこか影や亡霊や死者や分身が隠れているのではないかという不穏な要素がチラつく。初期の「ロードハウス」1991のような画面を横に3分割し、具象、抽象、それぞれの層を同時に見せる試みはいまや鳴りを潜めたようでいて、水平の線による分割も相変わらず好まれる。

「ピンポン」や「花の家」に現れるモザイク状の壁(板?)は、オプアートの影響も感じさせるが、オプアートが錯視や幻惑を生じさせる視覚実験的要素が強いのに対し、ドイグの場合は、意識はやはり具体物と人間の実存との関係性に向かっているように思う。「花の家」は90年代作品に見られる不穏な空気、存在の風景への溶解といった側面の延長上にありそうでいて、ジャポニスムを感じさせるところもあり、かつての作品にあった状況を相対化し、むしろ楽しんでもいるかにみえる余裕も感じさせる。男の体は今にも亡霊のように透け、散る花びらがまぶされたようになっている。これも、新しい居住地の明るい風土の与えた影響であろうか。

「ロードハウス」「夜の水浴者たち」などのように、ドイグは横の三分割された画面を好むようである。例えば、マーク・ロスコも二枚(あるいは三枚)の矩形を縦に(横並び等ヴァリエーション多々あり)並べた作品が多い(この3枚の画像の引用先については、この項目最後の*注を参照)。

ロスコは色彩と形態が喚起させる「感情」が自分の描きたいものであると言うが、その三つの部分が相反することなく、相互が一体化する方向で、観る者を抒情性や神秘性・霊性も感じさせる心情へと誘う。一方ドイグでは、三つのそれぞれを違和感を生じさせる世界の別個の様相として共存させ、しかもその全体があくまで人間存在との関係性において提示されている点において、フランシス・ベーコン同様、あくまで具象画というカテゴリーの延長上にあるのだと思われる。だから「夜の水浴者」は「ロードハウス」に比べたとき、一見シンプルな筆致や図柄であるが、その分割線は三段の感情的連続性、統一性に対する仮綴じの縫い線のようなもので、裂け目の奥には謎が隠されていて、そこから依然として初期作品に見られる溶解した自己が流れ出てくるような気配がある。初期から亡霊のような人物を乗せていたシンボリックな存在であるカヌー(小舟)も一貫して登場している。

トリニダード・トバゴでドイグは地元の人のための定期的に自主映画会を開いていて、そのポスターが最後にずらっと並んでいて、なんだか力抜けたような感じがあって、これはとても面白かった。

*(追記の注/2024.4)ロスコについては、2023.10-2024.3までパリのフォンダシオン・ルイ・ヴィトンで開かれた展覧会の記事を参照のこと。引用した画像もこの記事のものを使った。なお、この記事にあるロスコの初期の具象画が初期のドイグと非常に似たものを感じさせることも指摘しておく。

https://www.tokyoartbeat.com/articles/-/mark-rothko-report-202312

◆オラファー・エリアソン展「川はときに橋になる」2020年10月 東京都現代美術館

オラファー・エリアソン(以下O.E.と略す)と言えば、規模の大きい野外パフォーマンスで一躍注目をあびるようになった人。例えば、有害物質の垂れ流しにヒントを得て、それが流されたらどうなるかを同色の(安全な)素材で川に流してみる「グリーンリバー」1998、ニューヨーク市内に三か所の巨大人工滝を作ってみる「ニューヨーク・シティ・ウォーターフォールズ」2008、グリーンランドの氷河をロンドンの街中にもってくる「アイス・ウォッチ」2015などのプロジェクトである。

今回の個展は室内ではあるけれど、やはり自然現象を科学的に解析しそれを再度視覚的装置に組み込んで視覚化させたり、アイスランドの氷河の20年間での定点観測写真をみせたりといったように、O.E.のテーマが自然や環境であることははっきりしている。

先ほどあげたO.E.の屋外プロジェクトの技法や概念や思考の転換を重視する姿勢は、いわゆるコンセプチュアル・アート(以下CAと略す)やランドアートと重なる部分が大きいと言えるだろう。話が少々逸脱するが、少しこのCAについて検討してみたい。

例えば、CAというとあげられるジョセフ・コスースの「ひとつのそして3つの椅子」(ほとんど同じコンセプトで「ひとつのそして3つのシャベル」もある)。

椅子の現物とその写真と椅子の定義の書いてある文字のワンセット。椅子はシャベルにも交換可能であり、別の椅子、シャベルとも交換可能であり、素材も質も色もどうであろうと構わない。コンセプトさえ通知すれば、任意の他者が適当な椅子を用意し展覧会場にセッティングするというかたちでよいのである。

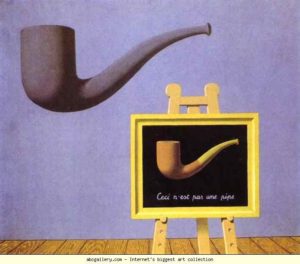

椅子という物について、そしてそれが存在すること、および画像として写し取ったシミュレーションおよび辞書の椅子の定義・・・こうした様々な思考へと誘う仕掛けは、例えばマグリットの有名な「イメージの裏切り」(これはパイプではない Ceci n’est pas une pipe)を思い起こさせる。マグリットは「物」とその「像」(イメージ)及びその「名称」(言語による命名)との間の(常態化している認識での)一致と不一致を示し、それによりその三者関係の惰性化した知覚に亀裂を入れる。マグリットはこの基本形にいくつもヴァリエーションを用意しているが、下の例のように、上の絵をさらに額縁に入れ、絵であることを相対化させた上で、なおも生じるイメージとしてのパイプを宙に浮かべさせている。ここまでくると、「これはパイプではない」を「これはあくまで椅子の定義であり、椅子そのものを指してはいない」と置き換えれば、これはもうコスースの椅子やシャベルの作品の提示する世界と相似的であるし、改めてマグリットの先見性に瞠目することにもなる。

マグリット~コスースはこうした、人間のみがもつことになった物とイマジネーション(そしてイメージ)と言語の迷宮的な循環を鮮やかに示しているが、こうした議論は、とりわけ言語の介入が大きな意味を持つことで、現代思想の存在論、言語論と大いに関わってくる。

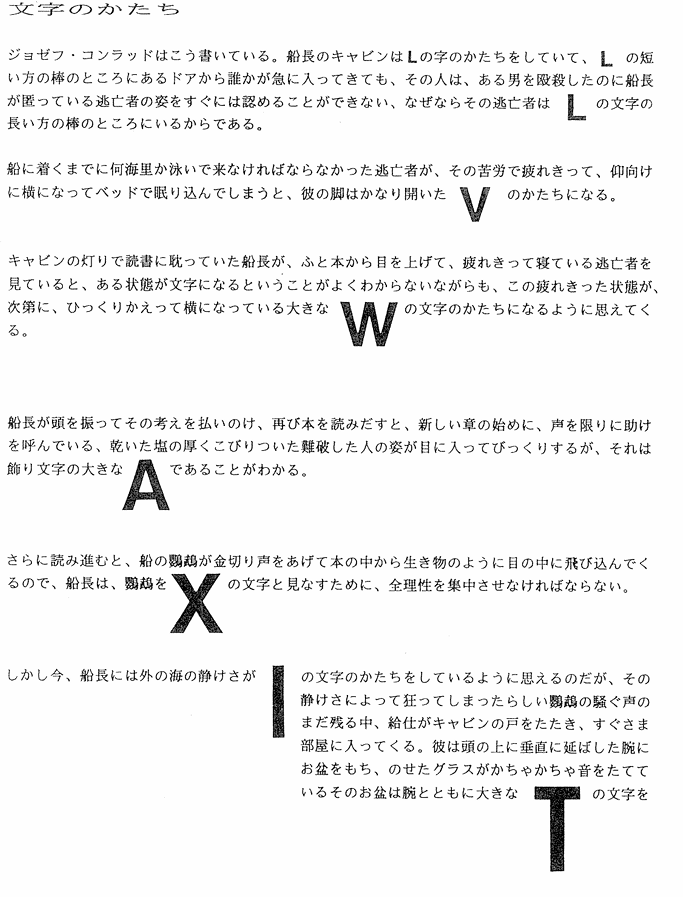

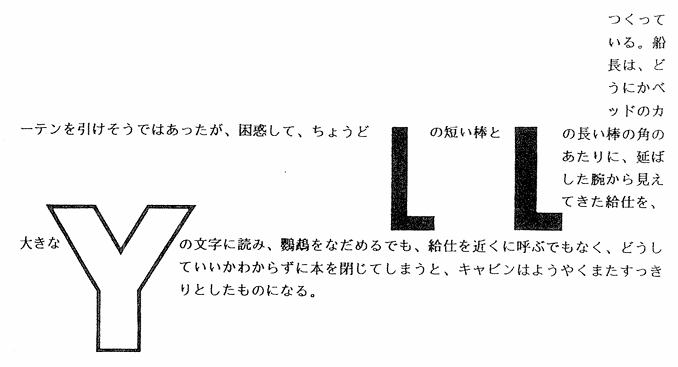

たとえば、ペーター・ハントケの次のようなLesen und Schreiben(1969)「読むことと書くこと」という作品は、画像の表象こそないものの、新聞記事の切り取りと、その印字(活字フォント)での書き直し、そしてさらに続く「読む」行為とのセット(循環)が相似的関係を表しているし、Form der Buchstaben(1969)「文字のかたち」という作品ではアルファベットは表音文字であるという通念に逆らって、アルファベットを表意文字と見る試みをしている。こうしたハントケの文学におけるアプローチも、文章は何かの意味を伴うが、別個の表象である文字記号の列でもあることを同時に意識させるという意味で、CAと共通する背景をもっている。

ソシュール以降の言語学が言語の恣意性を徹底して暴いてしまったことで、映画、美術、音楽、そして文学、表象芸術の各分野で言語を媒介とした相互浸透が起きているということだろうか。

話をまたO.E.に戻すと、しかしながら、O.E.の場合のコンセプチュアルなものは、そのように、物(そしてそれが存在すること)と表象形態と言語をめぐる関係を思考するということとは少し違っている。むしろ、言語が介在した思考の要素は薄く、たとえばNew Yorkという街と、そこにあるはずのない自然物といったように、存在形態における(組み合わせの)意外性が根本にあり、そこに視覚的に訴えることで、直観が思考へと導かれることを目論んでいるように思われる。従って、あとでオリジナルと複製の関係について書くように、純粋に概念的ではなく、自然存在のもつ水ならば滝なり氷なりの形態が本来ある場からずらされること、あるいは「グリーン・リバー」のように、本来川の水としてはありえない稀な色としてずらされること、このずらしの効果においては、その形態や色は交換不可能ではある。

そして、O.E.がこの素材を「自然」に求めていることが、純粋思考的なCAに留まらず、いわゆるランドアート(アースワーク)とも重なるところであるが、今回の展覧会のように、その中でもとりわけエコロジーや環境を意識したテーマへと移行する要因となっているのではないか。

振り返ると野外パフォーマンスもまさにそういうコンセプトに基づいていることがわかるけれど、そうした「気づき」へと誘導するための啓蒙的パフォーマンスはもはやCAとも違ってきている。

O.E.の環境や自然への考え方には反対は何もないどころか、むしろ大いに賛同する。しかし、O.E.においては、もう最初から正しいという結論があって、そこと結びついたアイデアがあって、あとは見せ方の具体化をするというプロセスなのである。

なんというか、科学博物館あたりで、夏休みに「体験しよう、おもしろ科学展」といった子供向けの企画を見ているような印象をもつ。つまり、それは十分啓蒙的で教育的な姿勢だと思う。SDGsとも波長が合う。実際sustainableをキーワードにして前面に出している。しかし、それは果たしてアートなのだろうか?むしろ、アートを思想のための手段としているということではないのだろうか?いや、今日のアートの概念は相当広いことを承知した上での話として言っている。

O.E.は「気づき」アクションを起こすきっかけとなるような体験が大事だと言うし、「予め決まっているものはなく、決めるのは見ているあなただ」と言うのだけれど、そこには十分誘導的な企みがあるのではないのか?

最初にあげた野外パフォーマンスもまさにそういうコンセプトに基づくことがわかるけれど、そうした「気づき」へと誘導するための啓蒙的パフォーマンスはアートと呼んでいいのだろうか?そのような媒介がなくとも「気づく」人は気づくし、アクションも起こすし、気づかない人は気づかないだろう、と私などは思ってしまう。

では、そこにないものは何だろうか?それは製作過程における言わば「先の見えなさ」ではないか。アートにおいては、その不透明、不確定なプロセスの中で、突然視界が開けたり、何かを発見したかと思うと、また視界が閉ざされたり混沌が支配したりといった繰り返しのうちに作家は歩を進めていくものなのではないか?まさに、ピーター・ドイグの場合のように。つまり、帰納法的な個々の歩みのうちに収斂してくる像があるかと思うと、それがまた消失していくような行程である。ドイグ展のあとでO.E.展を見ると、私には、やはりそこに上からの演繹的な視線が感じられてしまう。

こういう言い方はアートをまだ個人の創造性のうちに閉じ込めている古い考え方だということになるのかもしれない。シンボリックにはO.E.ももはや一人ではなくチームでアイデアを出し、リサーチをして制作に取り組んでいることがあげられるが、たとえば、商品としてのアートの性格がより強い(従って「制作年」や署名性などという考え方も薄れてくる)「バルーン・ドッグ」のジェフ・クーンズ。いわゆるポップ・シミュレーショニズムの作家である。彼はアイデアが大事だと言う。秀逸なアイデアがあれば創作過程は誰かに任せてもいいし、3Dプリンターに作らせてよいのだとも言う。

CAのように素材も質も色も問わないわけではなく、こちらはそれは重要な要素であるが、しかし、それを決定してしまえば、あとは複製し、再生産することができ、そこではオリジナルという観点は排除される。

今回のO.E.展にも、奇しくも、アイスランドの氷塊をデータ化して送りそれを3Dプリンターでオブジェとして再現する「氷の研究室」なるものがあったが、私は失礼だけれど、棚の上に置かれたチープなプラスティックのハリボテを見て、ついバカバカしくなって笑ってしまった。CA においては、思考は決定性へと導かれるものではない。それに対しO.E.は相対主義から一歩踏み出しているが、一方氷塊は素材、形態、色などにおいてシミュレーションの複製対象とすることがいかなる意味を持ちうるだろうか?

100年前にデュシャンが便器(「泉」)を展示したのだって、それも一種のアイデアには違いない。しかし、やはり時代が違う。あの時代においてのデュシャンの展示は近代美術を総括し、アートという上位の類概念を意識させ、個別を相対化させる挑発的なコンセプチュアル・アートの先駆けとしての意義を持ちえたのだ。

今日のこういうアイデア先行の潮流は容易にグローバル資本主義と手を携える。いや、O.E.はむしろ思想的にはそれにアンチの立場だと言えるだろう。その資本主義の組織的パワーに乗っかり、それをうまく利用してSDGsへと還元させるスマートな戦略を取っている点で大規模なポップ・アート市場とは無縁であるかのように見える。今回も制作過程で副次的に生じる「廃物」をエコ的な発想でアレンジした製品を展示したり、電気のない地域のための手軽なソーラー・ライトLittle Sunを使った参加型パフォーマンスが行われていた。しかし、その製作プロセスにおいては、私はやはりグローバル資本と連動したアート市場に共通する方法論を感じてしまうのである。

オリジナルとコピーの違いをなくすポストモダンの相対主義はCAともシミュレーショニズムとも相性がよい。しかし、「考えさせる」アイデアも千差万別で、それが現代の深層を表層的に射止めている場合もあれば(さらには、「アートとは何か」と考えさせるアートには見えないものもあれば)、ほぼチープな製品として流通することになってしまっているものもあれば、ポストモダンの相対主義が、オートマティックな無限の遊戯に陥っている場合もある。

O.E.の今回の作品展が、ポストモダンの相対主義から「考えさせる」アイデアに思想的方向づけを与えたのは、もちろん今回のテーマがエコロジーであるからだということも大きいだろう。O.E.の他の作品は金沢21世紀美術館のColour Activity House↓ぐらいしか知らない(写真はMuza-chan’s Gate to Japanによる。)ドキュメンタリー映画も見逃しているし、別の作品も見てみるまで、まだこの作家について保留しておかなければならない点はあるだろう。

(付記1)

エコロジーということでもうひとつ。2020年12月に山梨県立美術館で見た、日常のルーティン化している感覚に対する予想外の「気づき」の喚起をテーマとした[栗田宏一/須田悦弘二人展]の栗田宏一の作品にも現在の環境問題への意識とアートを融合させる際のO.E.と似たような観点・発想を感じた。

栗田はSoil Libraryで日本全国3000を超える市町村から25年かけて採集してきた土の色合いの差異を見せたり、満月の日に拾った石のコレクションを展示していた。これは理系的発想で実用的意味を持つ標本ではなく、視覚的効果から得た印象を経た思考を誘うところがコンセプチュアルであるが、しかし、これも私にはその地道な努力を賞賛せねばならないとしても、アイデア先行型の環境アートの一例であるように思える。

対照的に、箱型の部屋に靴を脱いで入り、人工の木彫の花を人工の茶室風の壁に一輪飾って見せる須田悦弘の試みの方に、私はむしろ日本文化での創造的批評性を感じたのであった。

(付記2)

もうひとつ、アイデアの形象化に関して。少し前になるが2016年9月に練馬美術館で見た[しりあがり寿の現代美術・回転展]は「回転」というチープなアイデアにも意味深さがあるかのように見せて押し切ってしまった呆れる内容の個展であった。多分にCA的であるけれど、最初に「回転宣言」として、ヤカンが回ればそれは日常的な「機能や目的を失う」。そういう場所こそが美術館だ。そして「いまや、直線的歴史の放棄を迫られた人類に、回転にこそその未来があるのだと覚醒を促す」のだと、マニフェスト的なことが書いてあった。

そこからの展示は何かと言えば、まずそのヤカンが回っていて、次が額の絵などが回っている画家のアトリエ、歴史の事物や、日常の品々が回っている部屋、たくさんのダルマが回ってる部屋という、物は違えど単調な「回転」の展示が続き、まさかこれで終わりではあるまいなと思ってたら、それだけであった。大げさな「宣言」の説得力が弱いので、それを具体化した個々の展示が空疎に映る。最後に「ピリオド」と書いてある部屋に入ったら、大きな丸い黒いソファが回っていた。ギャグか(笑)

映像インスタレーションも、なぜその手段が必要なのかが見えなかったし、結局、餅は餅屋なのか、最初にあった自らの漫画の原画を提示した部屋にいちばん見るべきものがあった。

2023年5月23日のニュースで環境活動団体がトレヴィの泉に植物性の素材の黒い液体を撒いたニュースが入ってきた。この試みとOE の「グリーンリバー」を比べたとき、黒と緑の色の効果とその含意にやや違いはあるかもしれないものの、片方は政治的プロテストであり、片方はアートであるとはもはや言えなくなっている、あるいは、その差異が希薄になっているのではないだろうか。

(追記2/ 2024.4)

2023年11月に新設された麻布台ギャラリーでの最初の展覧会にオラファー・エリアソンが選ばれたのは、同年のO.E.の高松宮記念世界文化賞受賞もあり、現在のアートシーンの一傾向を示すシンボリックな意味をもつと思われる。六本木の森美術館との協賛であるが、森美術館もここのところ、まさにエコロジー・アート専門美術館のような企画が続いていて、地球環境への意識の高さの指標とアートとの結びつきは今後も強まるであろう。前回のO.E.展が2020年。この4年間で、私のこの2021年の投稿で指摘した方向がより明確となりアートシーンでの領域を広げてきたと言ってよいのではないか。なお、筆者はこの展覧会を未見であることを言い添えておく。

◆テオ・ヤンセン展 2021年6月 山梨県立美術館

山梨県立美術館のテオ・ヤンセン展は、ある意味、最初から不完全なものであることを運命づけられている展覧会であった。

なぜならStrand Beastとあるように、これは、ヤンセンの住むオランダの海辺を縦に、横に、斜めに動き回る恐竜のような人造の生き物を見せるシリーズなので、その装置の海辺での生態をみなくては意味がないと言えるからである。この展覧会でそうしていたように、いくらその動くさまを少し見せたとしても、美術館の「狭い」空間では限界があるのは当然である。

にもかかわらず、この展覧会は、それなりの面白さがあった。そのコンセプトを知るだけでも、なにか、うきうきと心が躍るところがあるのだ。

それはたぶん、ヤンセンの童心のようなものが伝わってくるからではないかと思う。無為なものに心血を注ぐこと。理系的な手段で、非実用的なものを夢想すること。つまり、方法論的には科学であり、実際ヤンセンは、Beastの運動の基盤となるHoly Numberと言う13の足を生かした有機的比率に基づく歩行を考えだし、緻密な設計図を描き、物理工学を利用するのだが、それが全く有用性に寄与しないと言う点が心に揺さぶりをかけてくる点でこれはアートと言える。

それは例えば、昨年秋に東京都現代美術館で見たオラファー・エリアソン展と比べるとはっきりする。エリアソンの作品は、自然や環境問題といった現在アクチュアルなテーマに意識が向くように仕組まれている。科学的な方法が日常で埋もれていた意識を呼び覚まし、変革の動機づけになるような「方向づけ」がされていて、仮にそれがアートであるとしても、そこには十分に政治的な意図が隠れていると思う。

つまり、帰納的なようでいて演繹的なのだ。「政治的な方向性」としては私も賛同するのではあるけれど。

ヤンセンの場合もまた、地球温暖化によるオランダの海岸の変化に対する異議申し立てがこの「生き物」を創造するきっかけになったと言う。Beastの素材にしてもプラスティック・チューブやエネルギー源としての風を溜めるためのペットボトルといった「廃品」が使われている。

しかし、O.Eとは方向が逆なのである、ヤンセンの場合は、個々の作品、パフォーマンスが大きな磁石で同方向に向けられるのではなく、「思想」は作品の鑑賞者に「感覚」的に包括されることで、消失する、あるいは次元が変わるのである。従ってCAのようでいてそうではなく、作られた一体は複製可能なようでいて具体的な場でのパフォーマンス(従って偶然性も含む)と結びついた一回的な性格を帯びるのである。

つまり、環境変化への異議申し立ては、それが作品制作へと至る動機だとヤンセンが主張しているとしても、さしあたり無関係であると言ってよく、作品にそういうテーゼの反映が見られるわけではない。作品を見た者のうちにもしかして励起され、「感覚」の核のようなものとしてそれは変容するであろう。

最初に書いたように、ヤンセンの展示は、動かないBeastの展示と海岸でのBeastの動く生態を写したモニターでの画像提示に留まっていたのであるが、その生態の面白さに「実物を見てみたい」と想像を膨らませるだけでも楽しくなり、展覧会としては「不完全」であるのになんだか満たされた気持ちで会場を後にしたのであった。

テーゼを立てても、それに縛られていないヤンセンの自由さこそが冒頭に書いた「うきうきと心躍らせる」ヤンセン・アートの真骨頂なのである。

東京都杉並区生まれ。都立富士高校卒。東京大学大学院ドイツ文学科で修士号取得。弘前大学を経て、現在成城大学に勤務。東京大学、東京芸術大学、東京女子大学などで非常勤講師。専門分野はカフカを中心としたドイツ近現代文学、古典派~ロマン派の音楽。論文で扱った作家、哲学者、音楽家は、カフカ、リルケ、ニーチェ、ハイデガー、ハントケ、シューベルト、ベートーヴェンなど。共訳書にヴォルフガング・イーザー『虚構と想像力-文学の人間学』。研究分野に関しても、現在のポップカルチャーを扱うにしても、アカデミックな閉域にもオタク的趣味の閉域にも籠もらぬよう、常に時代と世界に向けて風通しをよくしておきたいと考えている。