『サウルの息子』(ネメシュ・ラースロー)と『バルタザールどこへ行く』(ロベール・ブレッソン)ー映画における見えるものと見えないもの

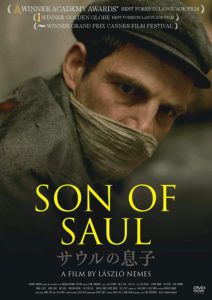

2015年のハンガリー映画『サウルの息子』(カンヌグランプリ、アカデミー外国語映画賞の二冠)を見たときの感想である。地味な映画なのに新宿の小さい映画館のせいかほぼ満席。ナチスのホロコーストものはハリウッド系の『シンドラーのリスト』や『戦場のピアニスト』、後日談の『ソフィーの選択』や『朗読者』のどれもが何か物足りないものであったが、それらよりこの作品の方が真に迫った緊迫感はあった。しかし、問題は「その真に迫った緊迫感」がどのような方法で形成されているかにある。

主人公はアウシュヴィッツでガス室送りや死体処理や焼却の仕事に期限付きで携わり殺されるゾンダーコマンドSonderkommandoと言われるユダヤ人。まさにこのポスターの如く、主人公の顔を徹底的にクロースアップし、背景は一貫してボケたままという斬新な手法。最後に暴動が起きて、この主人公は収容所外部へと逃げ出すと、このボケた背景は消失する。

主観(一人称)で見られた映像の逆で、主人公のみを三人称の客体としてとらえるが、その他の客体はすべてぼかして写さず、この主人公を焦点化するというやり方である。

後ろでガス室の死体が積み重なっていようと銃殺が繰り広げられていようと明確には把握できないというある意味一回しか通用しない手法である。

つまり、ここでは、不可視のものは、カメラの視点からすると、見えているはずなのに、それを敢えて隠しているわけである。それをあざとく管理的な演出だと感じるか、禁欲的で作品のテーマに相応しいと感じるかが評価の分かれるところになりそうである。音声にはそのような操作はしておらず、視覚的に隠している部分を、音の効果(例えばガス室の呻き声とか銃殺とか)が補足し、付けられている音楽はないので、その効果に意味をもたせようとしている。

禁欲的ということで、ちょっとブレッソンの映画を思い出したがやはり、ストイックであることの意味が相当違う。ブレッソンは背景をぼかし、人物を焦点化するようなことはやらないし、人も物も厳しく等価に併存させる。

例えば『バルタザールどこへ行く』(1964)の最終場面。流れ弾で死に至る傷を負ったロバのバルタザールが羊の放牧場へ入り込む。そこではバルタザール、牧羊犬、羊の群れのそれぞれが、カットやパンにより「見える―見えない」の関係に置かれる。遠くに見えている羊の群れのショットの次に、吠え声を伴った犬のショットを挟むと、次にはバルタザールはもう羊たちに取り囲まれている。そこで、見る側は、一瞬ロバを、なにかイエスのような聖なる受け身の被迫害者のような存在として感じてしまいそうになる(少なくとも私は…)。ようやくこのロバも安息のうちに死ぬのかとも。ところがまた犬のショットを挟んだ次のシーンでは、羊たちがロバを囲んだ配置が崩れて羊たちはロバから離れようとしているかに見える。しかし、次のやや近接距離のショットでは、羊の数匹はまたバルタザールの近くに寄っていて、羊からバルタザールにパンすると、このロバは横になって死に瀕しており、羊たちも何事もなかったかのように、そこを離れようとする。そして、最後のショットではロバ一匹だけが横たわっている(この前後にはシューベルトの第20番のピアノソナタ第2楽章の冒頭の18小節が重なる。音が少なくまさに隙間があるような、エネルギーが乏しいのに、それでいて異様に張りつめたものも感じられるようなこの音楽をブレッソンはこの最後の部分と冒頭でも使っている。冒頭の方は第2楽章の中間部を用いていて、そのロバの鳴き声との編集が素晴らしいのだが、以前別のところで書いたことがあり、本題から逸れるのでここでは触れない。演奏はジャン=ジョエル・バルビエで、この映画に役者としても出ている。)

では、このシーンにおける見えるものと見えないものとの関係はどのようなものなのだろうか?

『サウルの息子』では死後解剖されようとする「(たぶん)息子」を救いユダヤ教に則って埋葬したいという主人公の最後のヒューマンで「宗教的」願望に力点があり、そうなると背景のぼかしと主人公への焦点化は一見禁欲的なようで、ぼかすことで見せない不可視のものに対して、意味づけの方向性を与えようとする演出の意図が働いていることになる。先の問いに戻れば、それゆえ、私はこの演出は禁欲的なようでいて、やはり自己主張のある管理的な演出ではないかと思うのである。

だから、不思議なことに、予め背景をはっきり見せないことで主人公の意志に比重をおこうとするこの演出よりも、一方で冷徹なリアリズムにより感情移入を排し、対象を見せながらカットにより間を作り、何か変化があってもいわばそれを省略して見せないブレッソンには、まさにストイックと言っていい見えないものへの断念がある。にもかかわらず、凝視ともいえる集中力の強いショットはそれで完結できず、不可視のものとの関係におかれていて、非情であるが、かえってより余白としての「宗教的」なアウラが感じられたりするのである。だからこそ、このロバの死は痛ましさとともに高貴さをも纏っているのではないだろうか。

『サウルの息子』の監督メネシュ・ラースローは長回しの巨匠タル・ヴェーラにの助監督を務めたそうであるが、まだ30代と若いこともあり、重苦しい映画なのに、手法はもしかすると、『ブレアウィッチ・プロジェクト』とか『REC』とかハリウッドのB級ホラーの密室のドキュメンタリーのスタイルや『バイオハザード』のようなゲームと直結する作品にヒントを得てるようにも思えるのが面白かった。Wikipediaによると、10代で映画に興味をもち始めて撮ったのが自宅地下でのホラーであるそうなので、その推測もあながち外れていないかもしれない。もしそうなら、それはそれで卓越した転用とも言えるであろうし、今後どのような作品を撮るか、興味がもたれるところではある。日本未公開だが、2018年に『サンセット』という長編を発表しているようだ。

*二つの映画のタイトルのもつ聖書的な含意についてはここでは言及せず、映画のシーンとショットの考察に終始した。

*『バルタザールどこへ行く』の画像は、筆者が直接TVモニターから撮影したものである。

東京都杉並区生まれ。都立富士高校卒。東京大学大学院ドイツ文学科で修士号取得。弘前大学を経て、現在成城大学に勤務。東京大学、東京芸術大学、東京女子大学などで非常勤講師。専門分野はカフカを中心としたドイツ近現代文学、古典派~ロマン派の音楽。論文で扱った作家、哲学者、音楽家は、カフカ、リルケ、ニーチェ、ハイデガー、ハントケ、シューベルト、ベートーヴェンなど。共訳書にヴォルフガング・イーザー『虚構と想像力-文学の人間学』。研究分野に関しても、現在のポップカルチャーを扱うにしても、アカデミックな閉域にもオタク的趣味の閉域にも籠もらぬよう、常に時代と世界に向けて風通しをよくしておきたいと考えている。