原発事故と経営者の責任

2019年9月19日、福島第一原発事故への経営者責任を問う刑事裁判において、東京地方裁判所の永渕健一裁判長は、裁判の大きな争点となった巨大津波を予測できたかについて「津波が来る可能性を指摘する意見があることは認識していて、予測できる可能性が全くなかったとは言いがたい。しかし、原発の運転を停止する義務を課すほど巨大な津波が来ると予測できる可能性があったとは認められない」として、東電旧経営陣3人に無罪を言い渡した。

ところで、原子力は「何重もの防護対策が施されているので、絶対安全です」とずっと言われてきたし、この東電旧経営陣の3人も当時はそう考えていたに違いない。それなのに国や東電やさらにNHK等の報道も、福島第一原発事故は「津波が原因だ」といい、原告側も「津波対策を先延ばしにしたことが事故原因だ」といい、さらにその判決も「津波を予測できなかったから無罪」といって、攻める側も守る側もそしてジャッジする側も津波だけを争点としている。しかし多重防護を原則とする原子力安全をどう判断すべきなのか、技術者の一人として考えてみたい。また経営者の問題としては、織田信長を想定してこの問題を考えていきたい。

なお、議論をわかりやすくするため

第一部に、判決前の問題点の整理

第二部に、判決後の論考

に分けて論じることにする。

判決前の問題点整理

津波対策が裁判の焦点になるのか

原発は、津波を抑えるための設備ではない。もし津波を抑えるための防潮堤が津波の想定を間違ったのであれば、その想定が正しかったかどうかを学会や政府委員会等の関係省庁関係者が検証しなければならない。津波対策としての設備の津波予測を故意に捻じ曲げていたとすれば、確かに刑事裁判に発展するであろう。しかし、原発にとって津波は、火災、洪水、台風、地震等々への対策の一つでしかない。津波対策を検証するのであれば、当該原発の多重(多層)の深層防護を中心として検証した後で、防火対策や台風対策等との横並びでどうなっていたのかを見なければならないであろう。

例えば、子供が何らかの病気で突然亡くなったとしたら、その両親は、その病気への具体的な予防対策や予測を問われるのではなく、常日頃その子供を必要に応じて病院に連れて行っていたか、学校にも適切に通わせていたか、学校の先生と適切に連絡帳でコミュニケーションをとっていたか等を問われることになるであろう。福島第一原発事故の場合、原発リスクの本命である事故時の崩壊熱の処理が適切に行われたかどうかが問われるべきである。逆に言えば、旧東電経営人たちが、「津波の予測ができなかったから無罪だ」と主張しているのは、ピント外れである。

原発は結果責任であるべき

原発は他の工場と違って、重大事故が起きるとその災害は敷地を超えて国家的な影響を生じることが周知のことであった。したがって経営者や規制側は原発事故に対して十分な多重性を持たせる必要があった。姉川の戦いでは、織田軍陣の13段のうち11段が破れたと聞いている。織田信長が、「5段の安全対策があるから大丈夫だろう」と思ったとしたら、その失敗は自分で経営者として責任を取らなければならなかった。

原発の安全性は、何段にも対応が取られているといわれてきた。すなわち津波対策が破られても全体としては安全性が確保されるべきである。津波対策の予測不可能性だけが議論されるということは、原発の安全性全体を議論していることにはならない。原発が裁判で結果責任を問われるのであるとすれば、重大事故になったこと、そのことによって経営者は責任を問われるべきである。特に、原発には「無過失責任」という考え方があるのであるから、経営者や規制側は重大事故を起こしたということだけで、特に過失がなくても責任を問われてしかるべきと思う。繰り返して言うが、無過失責任を問われるからこそ、原発は何重もの安全対策が必要であった。

事業者と規制側と司法の関係

原子力規制委員会は、規制委員会が課したテロ対策を事業者に5年の猶予を与えて原発の再稼働を許した。事業者はさらにこの期間では工事が間に合わないからもっと猶予が欲しいといい、さすがに規制委員会はこれを拒否した。福島第一原発事故の発生前に、当時の原子力安全・保安院が「津波対策を急げ」といったとされているが、おそらくこの時の規制側と電力の関係も前述のテロ対策の猶予のやり取りのように悠長なものではなかったかと思わざるを得ない。いまだに事業者と規制側と司法が、原発のリスクに対して「正確な歯止め」を持っておらず、なあなあの関係という大原則を持っているということである。

かつて、イギリスが大英帝国病だと言われたが、日本は歴史的に「御上の側のご都合主義」が蔓延している。仮に、この事故(2011年3月11日)以前に原発反対グループが「津波のリスクがあるから原発を止めてほしい」と司法に訴えていたとしても、司法は「社会通念上そういう訴えは受け入れられない」と却下したであろう。ということは、今回の事件で裁判所が被告たちの有罪を認めたとしたら、今後の裁判で、「想定外の自然の力が働いた場合に危険だ」という訴えをどう処理すればいいのか?という課題を突き付けられることが都合悪いと考えたのかもしれない。日本の御上は、「仮定の話」が大嫌いなのだ。

真の事故原因が究明されないままで、裁判や再稼働が進んでいる異常さ

いろいろな事件で、「あいつがおかしい」ということがあろうが、必ずしもそれが真犯人ではないかもしれない。車道で自動車にはねられて道路に倒れている人を後続の車がはねてしまったときに、誰もが後続の車が犯人だと思うであろう。しかし実際は最初のひき逃げが犯人である。

福島第一原発事故の場合、1、2、3号機ともメルトダウンして大災害になったのであるから、事故原因は「いずれも緊急停止後の崩壊熱の処理方法がどうだったか」ということであり、もっと具体的に言えば、「崩壊熱対策を一刻も早く始めるべきだったのではないか」というべきなのだ。元原子力安全委員会委員長の佐藤一男著「改訂 原子力安全の論理」のp173で「例えば日本では、重大な異常が検出されてから10分以内に必要な操作は、運転員の手を借りずに自動的に実行できるように設計することになっている。(設計基準事故)」としている。福島第一原発事故の場合、地震で原発が緊急停止した時点から10分以内で、崩壊熱処理対策が自動で機能していなければならないことになる。

50分後に津波が到達したときには、ある程度崩壊熱の処理が進んでいるはずであった。しかし現実は、ECCS(非常用炉心冷却装置:HPCI高圧注入系)が直ちに動かないままで、50分後の津波を迎えてしまい、崩壊熱処理が不十分なままでなすすべもなくメルトダウンしてしまった。後続の車に相当する50分後の津波が事故原因のように見えるが、実際は最初の10分間の東電の不作為こそ「ひき逃げ犯」なのである。

判決後の論考

織田信長なら経営者としてどう考えただろう

姉川の戦いのときに、織田信長は13段の陣を敷いて、その11段が破られたと聞いている。もし、事前にそのうちの1段、例えばA津波守(つなみのかみ)に裏切りの情報があったとしたら、信長はどうしたであろう。状況が悪化すれば(試算値の15.7mの津波が来たら)Aは織田を裏切り敵方に走るかもしれない、というものだったとしたら、信長にとって無視できない情報である。苛烈な信長のことだから、直ちにAの首をはねて問題を解決するだろうか、あるいはこの場に及んで特別に莫大な恩賞(津波対策費支出相当)を約束して裏切りを防止するであろうか。おそらく現実主義の信長は、Aという津波対策だけを考えるのではなく、万一に備えて別の方法を準備したのではないかと私は思う。今回の判決と同じく、Aが本当に裏切るかどうかは、「予見可能性なし」であり、そのうえでの経営判断と責任が信長に求められている。

史実とは言えないが、例えば、B非常用炉心冷却装置の守(別名ECCSの守またはHPCIの守)が蟄居謹慎中でこの戦場に出てきていないことを信長が思い出すかもしれない。B は代々戦場で先駆けの役目を負っていたが、過去2度にわたって命令なき突出を敢行して、信長の謹慎命令を受けていた。しかし9か月前の戦争の時は自重したので、ほめられていたほどであることを信長は思い出した。すぐに使いが出されて、Bが戦場に参加したことで先駆けの戦力が回復し、Aの戦力をはるかにしのぐ効果があったのである。経営者である信長にとって、A津波の守の問題は13段のうちの1つの問題にすぎず、要は様々な手段を使って、全体をうまくまとめながら、戦争に勝つことが目的であり、その中には想定外のことが起きることも可能な限り対応できるようにしておくことも含まれると、考えるのが自然である。むしろ、先駆け専門のBの参加を得たことは、計り知れない幸運だったかもしれない。

東電の考えるECCS(非常用炉心冷却装置HPCI)の起動条件

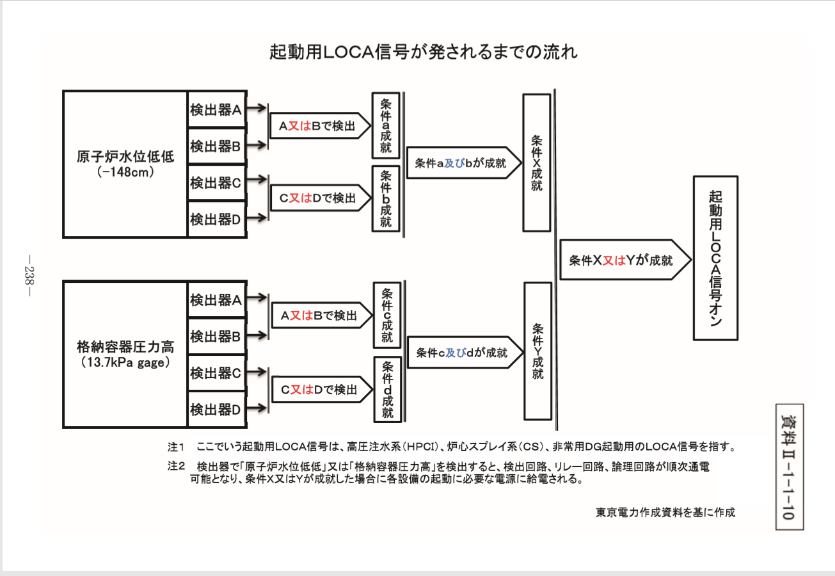

2011年3月11日の福島第一原発事故の時に、地震によって1,2,3号機の原子炉が緊急停止したとき直ちにECCSが自動起動しなかったことについて、拙著「推論 トリプルメルトダウン」でその謎を推理しているところであるが、東電が政府事故調にECCSの起動条件として説明している状況をここでは示したい。(第1図 ECCS(HPCI)の起動条件)

確かに、原子炉水位低か格納容器圧力高のどちらかで起動すること、いわゆるOR回路であるとをこの図が示しているが、東電はこの信号を「起動用LOCA 信号」と命名し、政府事故調にいかにもLOCA (冷却材喪失事故)の時のみECCS(HPCI)が起動されると誤解するように説明したのではないかと疑いたくなる。逆に言えば、政府事故調の委員たちは、「福島第一原発事故は外部電源喪失事故であり、LOCAではないからECCS(HPCI)が自動起動していないことは不思議ではない」とECCS不作動について、疑問を持たなかったかもしれない。もっと想像をたくましくすれば、東電の担当者の誰かが、「名は体を表す」というように、読んで字のごとくLOCAの時しか動かないように、気を利かせて起動回路を修正してしまっていたのかもしれない。

電気保修課課長の経験のある私から見れば、原子炉水位低と格納容器圧高のOR回路をAND回路に変更すれば、大LOCAの時には破断配管からでた冷却材蒸気で格納容器内圧が高くなり、かつ炉内水位が低下するから、ECCS(HPCI)を大LOCA以外で動かなくすることができる。この場合、大LOCA以外は小容量で扱いやすいRCIC(隔離時炉心冷却装置)等でしのげると信じている人がいまだに少なくないのである。

いまだに続く「ECCSはLOCAの時に使うもの」という迷信

ECCSはもともと、原子力特有の崩壊熱処理のために準備されたものだと思う。ところが米国原子力委員会AECが1963年末から,原子炉の安全性研究を計画しその最後の項目に関係するのが冷却材喪失事故の実験でLOFT(ロフト)(Loss of Fluid Test)計画と呼ばれ,非常用炉心冷却系(ECCS)の作動実験を含んでいた。71年にECCSの模擬テストが行われたが,その結果,注入した水がうまく炉心を冷却しないということが判明した。

これは、裁判でも取り上げられるほどの問題になったので、原子力関係者はことあるごとに、「どんな大LOCAが起きても、ECCSの注水が原子炉の炉心に届くように今は強力なECCSとなるよう設計されています。」と説明するようになっていった。しかし、その言葉の裏には、小さなLOCAの場合は、強力なECCSを使わずRCICなどでしのげるはず、と思うようになっていったのではないだろうか。

福島第一原発事故は、地震発生時に緊急停止したときは、外部電源喪失事故という基本設計事故(DBA)であり、大LOCAではなかったから、(たとえ地震で小さな配管が壊れていいたとしても小LOCAだ)ECCSの出番はないはずだ。駆逐艦を駆逐するのに戦艦大和を使う必要はない、というのが、今日に至っても日本の専門家たちの雰囲気なのである。前述したように、設計基準事故は10分以内に必要な操作は、運転員の手を借りずに自動的に実行されるように設計することになっている。外部電源喪失事故は、この設計基準事故に分類されているので、10分間何もしなくてよいともいえる。

しかし、実は地震で外部電源喪失となって原子炉が緊急停止したときは、自動的にECCSが起動し崩壊熱処理が進むはずだった。すなわち、基本設計の前提はECCS使用ということになっている。実際に東海第二原発は、「南海トラフ地震と原子力防災」(bee-media)で示したように、外部電源喪失とともに、数分でECCSとRCICが自動起動している。

結論

織田信長のたとえに示したように、経営者は問題が生じたときにその問題を直接解決する以外に、代替手段とか外交手段とか幅広い対策を取ろうとする姿勢が必要である。福島第一原発事故の場合、津波対策に不安があるという情報があった時点で、経営者は代替案等を幅広く考えるべきであり、特に東電の場合、メルトダウンを避けるために最も重大な崩壊熱処理手段であるECCSに縛りをかけている事実を思い出すべきであった。

福島第一原発2号機は、過去に2回もECCSが作動しているので、これ以上ECCSを無駄(彼らは誤動作と考えたのかもしれない)に起動させたくない、という考えから、ECCSをLOCA(配管破断等による冷却材喪失事故)の時に限って起動するように起動条件を厳しくしていたのであろうが、福島第一原発事故は、LOCAではなく「外部電源喪失事故による緊急停止」であって、この緊急停止直後の崩壊熱が約7%という最大となるので、一刻も早くこの崩壊熱の処理をECCS(HPCI)も使って全力で始めなければならなかった。この運命を分けたともいえる瞬間は、地震直後の時点であり津波が来襲する50分前であるので、津波対策」の是非とは関係のない時間帯である。

今回の裁判の議論として本命の「崩壊熱の処理」ではなく、本質から外れた「津波対策」の議論で原子力安全の経営の在り方が判断されてしまったことは原子力安全の多重防護という全体の議論を忘れたものであり、我が国の原子力安全議論の将来を閉ざしてしまうほど不完全なものと言わざるを得ない。

参考資料

1、ECCSがなぜ使われなかったかは、松野元著「推論 トリプルメルトダウン」 創英社/三省堂

2、ECCSが炉心冷却するメカニズムは、松野元「南海トラフ地震と原子力防災」 bee-media

高知大学非常勤講師、原子炉主任技術者、第一種電気主任技術者。1945年愛媛県松山市生まれ。1967年東京大学工学部電気工学科卒。同年四国電力入社。伊方原子力発電所、東京支社等で勤務。2000年原子力発電技術機構(後のJNES)に出向、ERSS(緊急時対策支援システム)の改良実用化にあたる。2004年、四国電力退職。著書「原子力防災」(創英社/三省堂書店)「推論 トリプルメルトダウン」(創英社/三省堂書店)