迷走する中国の原子力開発

世界第3位の原発大国に躍り出た中国

2018年から2019年にかけて、中国では新たな原発の運転開始が相次いだ。とりわけ米ウェスチングハウス社が開発した加圧水型原子炉AP1000とアレバが開発した欧州加圧水型原子炉(EPR)が運転を開始したことは特筆に値する。両原子炉とも世界最先端の第3.5世代と呼ばれる原子炉で、運転開始は世界初だ。

AP1000の特徴は「受動的安全性」で、外部電源を喪失しても建屋上部に蓄えられた大量の冷却水が、重力による自然循環で原子炉を冷却する仕組みだ。9月21日に浙江省・三門原発1号機(125万キロワット)が営業運転を開始したのに続き、三門原発2号機、山東省海陽原発1、2号機が相次いで運転を開始した。着工から9年の歳月が経っていた。

一方EPRはアレバが開発し、2005年にフィンランドのオルキルオト、2007年にフランスのフラマンビル、そして2009年に中国広東省の台山で2基が着工したが、最も後発の台山が一番乗りで完成した。原子炉下部に設置された「コア・キャッチャー」が特徴で、重大事故により炉心溶融が起きても、溶けた燃料を「キャッチ」することができるという触れ込みである。私は2013年にフィンランドのオルキルオト原発を取材したが、その巨大さに度肝を抜かれた。オルキルオトでの建設費高騰で、アレバが再編を余儀なくされたいわくつきの原子炉だ。

2019年2月末現在、中国では16サイト45基の原発が運転中で、発電設備容量は4590万キロワットに上る。基数、発電設備容量とも日本を抜いて世界第3位の原発大国に躍り出た。

積極的な技術導入と自主開発

中国の原子力開発はフランスから加圧水型原子炉M310を導入したことに始まる。M310は1987年、広東省・大亜湾で建設が始まった。広東省は珠江デルタを中心として電気・電子産業が集積し、上海市周辺の浙江省と並んで電力需要が最も旺盛な地域である。中国の原子力開発は海外からの技術導入をテコに、国産化率を高める方式を取っている。清華大学原子力・新エネルギー技術研究院副研究員の孫俊は科学技術振興機構で行われた講演で次のように語った。

「中国の原子力の発展は、まず先進国の設計、建設、運転技術を吸収し、それから多くの炉型を建設します。中国はこのやり方で30万キロワットから140万キロワットまでの原子炉を独自に設計、建設、運転する能力を備えるに至ったのです。」(2017年2月22日)

最新鋭の原子炉AP1000の技術も、中国はウェスチングハウスから導入した。設計図や運転・保守に係るデータだけでなく、核燃料や安全技術に係る膨大な文書とソフトウェアを80億ドルで取得したと伝えられる。中国はこの技術をベースにCAP1000とCAP1400を自主開発した。

他にもロシア型加圧水型原子炉VVER1000、カナダ型重水炉CANDU6を導入している。福島第一原発と同型の沸騰水型原子炉(BWR)だけは中国に存在しない。2020年の目標は発電設備容量5800万キロワット、建設中の容量は3000万キロワットである。

戦略的原子炉「華龍1号」の登場

中国の炉型戦略は複雑だ。運転中の全45基の炉型を調べてみると、M310をベースに国産化が始まり、CNP300、CNP600が開発された。出力を増強したCNP1000は途中で開発が打ち切られたが、技術の一部を引き継いだCP1000と改良型のACP1000が国産の100万キロワット級原子炉として稼働している。一方、同じフランスの技術をベースにCPR1000が開発され、改良型のACPR1000と合わせて主力原子炉のひとつとなっている。

中国の原子力発電事業者は3つのグループからなる。国務院核工業部の原子力事業を引き継いだ中国核工業集団有限公司(中核集団:CNNC)と電力需要の高い広東省を中心に香港にも電力を供給する中広核集団有限公司(中広核集団:CGN)、それに国家電力公司の原子力事業を引き継いだ国家電力投資集団有限公司(国家電投:SPIC)だ。

中国では原発サイトごとに運営主体の企業が設立される。CNNC系はCP1000/ACP1000を主力に8サイトで21基を運転、CGN系はCPR1000/ACPR1000を主力に7サイトで22基、SPICは1サイトでAP1000を2基運転している。

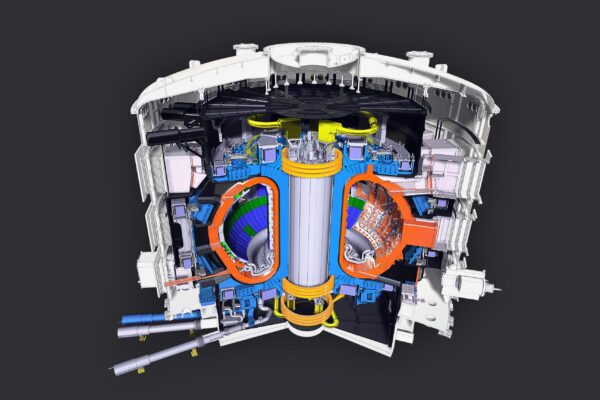

こうした複雑な炉型戦略の中で出現したのが戦略的原子炉「華龍1号」だ。「華龍1号」はCNNCが開発したACP1000とCGNが開発したACPR1000+の設計を統合させた原子炉で、「能動プラス受動」の安全システムに加え、二重格納容器を採用した。格納容器は重大事故の時に放射能を内部に「格納」するための最後の砦だ。福島第一原発事故では1から3号機の格納容器が破損、大量の放射能が環境中に放出されたのである。「華龍1号」の安全性は、AP1000よりさらに一段高いと喧伝されている。2014年8月には規制当局の国家核安全局(NNSA)が全体設計を承認、実証炉として福建省福清に2基、広西チワン族自治区の防城港に2基、合わせて4基の建設が決まり、2015年に着工した。

「一帯一路」で原発輸出大国へ

「一帯一路」は習近平国家主席が2013年に提唱したユーラシア大陸をまたぐ経済圏構想である。日本も昨年安倍晋三首相が条件付きで協力を表明し、間もなく北京で第2回目の国際会議が開かれる。2015年1月、国務院は「一帯一路」の一環として、高速鉄道とともに原発の輸出を加速することを決定した。2015年12月、「華龍1号」の輸出専門会社「華龍国際核電技術有限公司(華龍公司)」が設立され、中国は「原子力輸出強国」の道を歩むことが明確になった。

2015年10月、英国ブラッドウェルB原発での採用が決まった。現在英国では原子力規制局(ONR)が「華龍1号」の包括的安全審査を進めており、すでに4段階のうち2段階までの審査が終了した。アングルシー原発からの撤退を余儀なくされた日立製作所とは、はっきりと明暗が分かれた。英国でのお墨付きが得られれば、世界の原発市場で圧倒的優位に立つことになる。

「華龍1号」の価格面での優位性は際立つ。建設コストはEPR、AP1000がキロワット当たり6000から7000ドルといわれる中、「華龍1号」は約2500ドルと半分以下だ。しかも輸出には政府の資金融資がセットとなっている。すでにパキスタンでカラチ2,3号機の建設が進められているほか、アルゼンチン5号機での採用が決定しており、アジア、アフリカ、ヨーロッパで20か国以上に売り込みをかけていると伝えられる。

百花繚乱の次世代原子炉開発

中国はまた次世代原子炉の開発に向け、着々と手を打っている。2017年12月、福建省寧徳で出力60万キロワットの実証炉(CFR600)の建設が始まった。中国では2050年の原子力発電の設備容量を4億キロワットと試算、その半分を高速増殖炉で賄うとしている。「もんじゅ」の廃炉が決まった今、世界で高速増殖炉の開発を本気で進めているのはロシア、インド、そして中国だけである。

2012年から山東省・石島湾で建設されていた高温ガス炉(HTGR 20万キロワット)も実証炉がほぼ完成し、2018年3月、国家核安全局は試運転を認めた。江西省瑞金では世界初の商用炉(60万キロワット)の建設計画が進んでいる。さらに大量の劣化ウランを利用できる「進行波炉(TWR)」の開発にも乗り出した。TWRはマイクロソフトのビル・ゲイツが提唱する次世代原子炉で、ビル・ゲイツが社長を務める「テラパワー」と中核集団(CANNC)は2017年、北京近郊に試験炉を建設することで合意した。もともと東芝がテラパワーのパートナーだったが、東芝の経営破たんによりご破算となった。ただ米中間の知財摩擦のあおりを受けて、米国からの技術移転が困難となり、建設は見送られる公算が大きくなった。

世界で研究開発が加速しているモジュラー式小型原子炉(SMR)でもACP100の技術開発を終了したほか、2016年には海上浮揚式原子炉(ACPR50S)に着工した。海上浮揚式原子炉は、南シナ海での中国の海洋進出を支える大きなエネルギー源になると見られている。さらにはトリウム溶融塩炉(TMSR)、超臨界圧軽水炉(SCWR)、先進燃料重水炉(AFCR)、先進研究炉(CARR)など、次世代原子炉開発は百花繚乱の様相を呈している。

東電福島第一原発事故の深刻な影響

一方で陰りも見え始めた。とくに新規着工は2017年以降、高速増殖実証炉(CFR600)の1基のみに留まっており、主力の100万キロワット級大型原子炉の着工は滞っている。また福島第一原発事故以降、新規サイトでの建設は一件も許可されていない。とりわけ電力需要が高まる内陸部での建設は凍結されたままである。四川省など内陸部は、「西部大開発」や「一帯一路」で電力需要の増大が見込まれているが、河川の水資源がひっ迫している上、重大事故が起きれば沿岸部の大都市にも影響が及ぶことから、中国政府は建設許可に極めて慎重な姿勢を取っている。

さらには再処理や高レベル放射性廃棄物の処理処分といったバックエンドの進捗もはかばかしくない。「トイレなきマンション」という批判は中国でも同様で、使用済み核燃料や放射性廃棄物の処分場が確保できていない。

中国が輸出にアクセルを踏むと同時に、国内での建設にブレーキをかけている背景には、原子力発電の位置づけを巡って政府部内に深刻な対立があることをうかがわせる。中国の原子力開発は福島第一原発事故で極めて深刻な影響を受けた。「安全性」に加えて「将来性」や「ベース電源としての位置づけ」の妥当性などについて議論があると見られる。

中国の原発は18か月連続運転が標準で、稼働率が90パーセントを超えてもおかしくないが、とくに東北地方の原発の稼働率が60パーセント台に低下する傾向がある。これは石炭火力が「発電」だけではなく、「暖房」の熱源も兼ねていることから、冬の間、出力調整のできない原発を停止せざるを得ないためと見られている。

安全性については2017年に核安全法が成立、事故対応や安全文化の強化が明記されたが、国民の4割以上が原発に反対しているといわれる。

住民の意思も無視できない。2013年、広東省で建設が計画されていた核燃料工場が、住民の反対で中止されたほか、2016年には再処理工場の建設計画が明らかになった江蘇省・連雲港で市民数千人が反対デモを行い、地元政府は計画の撤回に追い込まれた。

今や中国の動向が世界の原子力産業の行方を左右するカギとなっている。「中国製造2025」「一帯一路」「インターネット+」と産業構造の変革を進める中、中国が再生可能エネルギーへと大きくシフトする可能性も小さくない。事実、総発電設備容量に占める再生可能エネルギーの割合は35パーセントを超えた。

なし崩しに国内で再稼働を進める一方、原発輸出をアベノミクスの一環と位置付ける日本の原子力政策は、抜本的な見直しの時期が来たと言えよう。

千葉県生まれ、開成高校卒。1977年東京大学教養学部基礎科学科卒、79年フランス国立ボルドー大学大学院修了(物理化学専攻)、80年日本テレビ入社。原発問題、宇宙開発、環境、地下鉄サリン事件、司法、警察、国際問題などを担当。経済部長、政治部長、解説主幹を歴任。科学技術振興機構中国総合研究センター副センター長など。著書は「原子力船『むつ』虚構の航跡」(現代書館)「福島原発事故に至る原子力開発史」(中央大学出版部)、「原発ゴミはどこへ行く」(リベルタ出版)、「原発爆発」(高文研)、「テレビジャーナリズムの作法」(花伝社)、「徹底討論 犯罪報道と人権」(現代書館)「中国、科学技術覇権への野望」(中公新書ラクレ)「新型コロナワクチン 不都合な真実』(高文研)「宇宙の地政学」(ちくま新書)など。