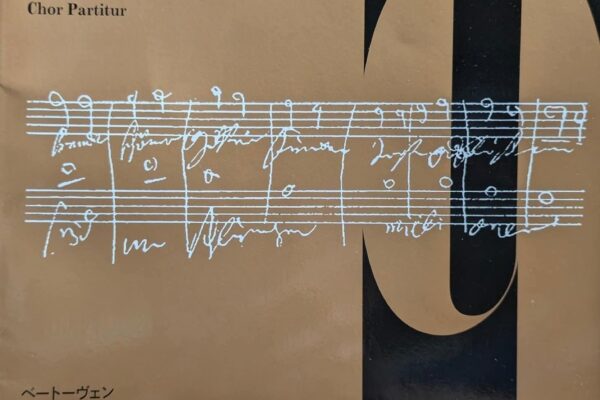

ニーチェへの旅(1)— 国境の町バーゼル(下)

3. ブルクハルトやケラーとの関係

もっとも、バーゼルで暮らすあいだ、すべてにおいてニーチェが順調であったとはとうてい言えない。バーゼル大学でのニーチェの地位は哲学科の教授ではなく、古典文献学科の教授というものだった。しかし、その学会のホープと目されていた秀才ニーチェは、最初の著書『悲劇の誕生』によって研究者としての生命をほぼ絶たれることになる。『悲劇の誕生』は今日ではギリシャ悲劇の研究に革命的な視点をもたらした記念碑的業績として不滅の評価を得ているが、出版時はそのあまりにも大胆な論建てゆえに一部の文献学者から酷評されたのである。講義でも学生がほとんど集まらず、次第にはげしい片頭痛や嘔吐などを伴なう原因不明の病気に苦しめられるようになったこともあって下宿に引きこもることが多くなり、学内でも孤立していく。最終的に知性の崩壊に至ったニーチェの病気は今日ではMELAS症候群という、遺伝が大きく関わる疾患だったという見方が有力のようである。(Thomas Mann. Studien, statt einer Biographie,S.494f.)しかし、発狂時に診察した医師が梅毒性進行麻痺とカルテに記したことに発して、長い間梅毒性進行麻痺と考えられ、トーマス・マンはその仮説を信じてニーチェをモデルとする小説『ファウストゥス博士』を書いた。

きわめつきの秀才という鳴り物入りで着任した当初は大きな興味と期待をもってもてはやしたバーゼルの人びとも、根本的に世間と折り合いにくいニーチェの気難しい、風変わりな性格を知るにつれて気持が離れていった。スイス人の気質については、観光客などに見せる親切な表情とは裏腹の排他性を指摘する声が多い。たとえば、少し古い本だが、八木あき子さんの『二十世紀の迷信 理想国家スイス』(1980年刊)は、実際にスイスに住んだ体験をもとに日本ではとかく美化されがちなかの国の真実を追求する本であるが、骨身にしみるようなさまざまな苦労をとおして、警戒心がつよく、保身第一で容易に人に気を許さないスイス人というイメージを抱くようになった経緯を伝えている。その身もふたもない現実主義、その狭量さ、その吝嗇、その偽善、その冷酷、その思い上がりとスイス人を批判する八木さんの筆鋒は鋭く、批判はとどまるところを知らない。

そういえば、ドイツ人の知人がアウトバーン上ではスイスの車は猛スピードとアグレッシブな運転で際立っていると語るのを聞いたことがある。一般的日本人としてひたすら美しく平和なスイスというイメージをもっていた私にはかなり意外な話で、ヨーロッパでのスイスの一般的イメージは日本人が抱いているものとはかなり違うのかもしれないという思いがチラッと頭をかすめたものである。個人的には好感のもてる一人のスイス人との交友があったものの、それでもきわめて少数のスイス人しか知らない(そもそも絶対数が少ないスイス人の知己を得る機会は、ドイツ語を生業としていてもそれほど多くない)私にその国民性についてうんぬんする資格はないが、農耕に不向きなやせた土地と厳しい気候、しかも周囲を大国に囲まれてその圧迫に耐えてきた歴史を考えれば、スイスの人びとに開けっぴろげの楽天的な性格になれといっても無理な話だっただろう。ある程度は抜け目のない、したたかな一面をもたなければ、もともと寒冷で資源にも乏しい小さな山国が、今日の繁栄を築くこともなかったはずである。

ドイツ、フランスに接し、ライン河畔に位置する交通の要衝バーゼルは、古くから母国を追われた文化人を受け入れる歴史をもっていることもあり、スイスのなかにあって比較的開放的な性格をもっているといえるかもしれない。しかし、着任して間もなく恩師に宛てたニーチェの書簡には、「バーゼルの人びとや彼らの貴族ぶった俗物根性」(フリードリヒ・リッチュル宛、1869年5月10日付)とあり、バーゼルの人びとに貴族のようにとりすました冷たさとなじめなさを感じていたことがうかがえる。

おそらくバーゼルでニーチェがもっとも親しくしたのは、ドイツからやって来た神学者フランツ・オーヴァーベックだった。ニーチェより7歳年上のオーヴァーベックは、もともとはフランクフルトを父祖の地としているが、さまざまな国と交渉をもつ家庭に育ち、幼少期をロシアやフランスで過ごした根っからの国際人で、ドイツの大学を出てバーゼルの大学に赴任して来た。同じ下宿に住んだニーチェとオーヴァーベックは生涯にわたる深い友情を結ぶことになった。1888年にトリノで発狂した際に、いち早く友の異変に気付いてかの地に駆けつけたのもオーヴァーベックだった。結局、バーゼル時代のニーチェが心を許して話し合えるのは、オーヴァーベックをはじめとして、同じ文献学者で頻繁に手紙をやりとりしていたエルヴィン・ローデや、ニーチェの講義を聴いて心酔するようになったペーター・ガストなどドイツ系の人びとだった。このことにはニーチェ自身の容易に人と打ち解けにくい性格という問題もあるだろうが、そればかりとはいえない気がする。

生粋のバーゼル人ブルクハルトとの交友は、ニーチェとバーゼルの関わりを象徴するものかもしれない。ニーチェは大学教授や教師一般を「学識ある野蛮人」と罵倒したが、「例外者中の例外者ともいえる最も稀有な人物の一人」として「バーゼルのわが畏友ヤーコプ・ブルクハルト」(『偶像の黄昏』83頁)の名を挙げている。二人の間柄は一時は非常に親密で、幾日もぶっとおしで議論したり、街中でも議論しながら歩く姿がよく見られた。しかし、ニーチェのものにつかれやすい熱狂的な性格が段々にうとましくなっていったようで、次第に距離をおくようになり、友情をもとめるニーチェの熱のこもった手紙に対しても皮肉交じりの冷めた返事しかしないようになっていく。女性ばかりのなかで育ち、ざっくばらんな男同士の付合いができないニーチェを揶揄して、ブルクハルトは「ニーチェ君は、健全におならをすることも決してできまい」(『ニーチェ伝』326頁)と語ったという。

ブルクハルト

人となりが規格外である上に付合いべたのニーチェは、著名人や世間で羽振りのいい人とうまくやっていくことができなかった。処女作『悲劇の誕生』を捧げるほどに一時は心酔しきっていたワーグナーとの決裂は有名だが、『緑のハインリヒ』で知られるチューリヒの作家ゴットフリート・ケラーとの関係はニーチェの片思いの典型例だった。ケラーはニーチェにとって「尊敬すべき唯一の生存しているドイツ語作家」(ニーチェ事典175頁)であり、ニーチェは本を出版するたびにケラーに献呈していた。ところがケラーはそれらの著作を読んで、ニーチェを「ある種の偉ぶる癖に捉えられ、学問以外の領域でセンセーションを巻き起こそうとしているきわめつきの俗物」(同)と考えた。ニーチェは押しかけるようにしてケラーをチューリヒに訪問したが、ケラーの感想は「あの男は狂っているのじゃないかと思った」(同)というものだった。44歳で発狂したとき、ニーチェはほぼ無名の文筆家だったが、その不遇の生涯は世間的な有力者とうまく付合うことができなかったニーチェの不器用さに理由の一端があるだろう。

ケラー

おわりに

しばしば祖国ドイツを離れて他国を旅することに精神の解放をもとめたゲーテはこの国を旅行し、その風景の美と荘厳さに感嘆し、そこから啓示を得た。当時、前人未到の霊峰だったモンブランを目の当たりにしたゲーテは次のように記している。

「さまざまな星が次々に上っていった。山々の頂を越え、われわれの右手にある一つの光が認められたが、われわれはそれを説明することができなかった。明るく、しかし天の川のような輝きはなく、ほとんどプレヤデス星団のように密集し、ただもっと大きく、われわれはそれを長いことじっと見詰めていた。われわれが立っている場所を変えると、それはついにピラミッドのようになり、内部の神秘的な光に満たされた。この光は最もよく蛍の光になぞらえることができ、周囲の山々の頂を越えて射し昇っていた。それは間違いなくモンブランの頂上であった。この光景の美しさは筆舌に尽くしがたかった。」(『スイス紀行』418頁)

自然に対する共感性に富むゲーテは、スイスの景観に宗教的な畏敬すら覚え、3度にわたる長期のスイス旅行を行なっている。スイスという国の名声は、何よりもその自然の景観の圧倒的な迫力と美から来ているが、ゲーテの場合もその関心はまず自然に向けられていた。イタリアへの旅行が『イタリア紀行』という浩瀚な書物にまとめられ、ゲーテの代表作の一つになったのとは違って、スイスへの旅行は自伝の一部や手紙として残っているだけだが、スイスの風物や自然の特質に対し、ゲーテは好奇心を全開にしてそれを詳細に記録している。しかし、『イタリア紀行』がかの地の風物や自然に多くを割きながらも、そこに住む人間や庶民のありようを共感や批判をもってしばしば生彩ある筆致描いているのに比べると、スイスについてのゲーテの記述はほとんどその自然の荘厳さや大きさへの震えるような感動や自然科学的な記述に終始していて、そこに住む人びとへの温かい関心や共感はあまり読みとれないように思える。そのスイス紀行では自然への関心が人間への関心を圧倒しているといっていいだろう。

スイスの名声はしかし、この小さな山国が周囲を大国に囲まれる厳しい条件のなかでしたたかに生き延び、すでに17世紀に中立を宣言し、その後、ヨーロッパにおける独自の立場を着々と獲得してきた点にもある。ゲーテがスイスを訪れたのはフランス革命前後の不穏な時期であって、この頃のスイスは一時はナポレオンの軍隊に占領されたりもするが、ナポレオンの敗北とともにフランスの支配から脱し、1815年のウィーン会議で国際的に永世中立を承認されることになる。スイスは、いわばその不屈の自立心がもたらした稀有の国際的地位によってもゲーテにとって特別な国だった。「スイスのような自由な、堅固な国があることがわかってから、私はいつでも安心していられます。いざというときにはいつでもスイスに逃げこむことができるからです」(『スイスを愛した人びと』85頁)とゲーテは語った。その世界市民性ゆえにゲーテは、同時代のドイツを時にうとましく思い、脱出を夢見ることがあった。ゲーテの言葉は人文主義的な系譜に連なるドイツの教養人にとってスイスがもつ重要な意味を伝えるものである。

ゲーテ

ニーチェ、ヘッセ、そしてナチスの迫害を逃れてスイスに移住したトーマス・マンは、いずれもドイツ文化の代表者にして世界市民でもあるゲーテの後継者というべき存在であるが、戦後、スイスの次の亡命地だったアメリカからヨーロッパに戻るにあたってその住処を再びスイスに定め、チューリヒはマンにとって終焉の地となった。マンは、「わたくしが “ヨーロッパ” を頭に浮かべたり、口にする場合、いつも考えているのはスイスでした。正確にいえば、わたくしが前から愛してきた、そしてわたくしの幸多き活動を5年にわたって庇護してくれた “なじみ深い町” チュウリヒを考えていたものです」(『スイスを愛した人びと』172~173頁)と語っている。マンにとってもまた、中立国スイスはゲーテが語ったような自由な精神の拠りどころだったのである。内面性と世界市民性というバーゼル文化人の特質は、スイスという国の精神のありかたを集約するものでもあるだろう。

トーマス・マン

主要参考文献・引用文献

笹本駿二 『スイスを愛した人びと』 岩波書店

笹本駿二 『スイス案内』 岩波書店

西尾幹二 「ギムナジウム教師としてのニーチェ」(氷上英廣ほか『ニーチェとその周辺』朝日出版社所収)

西尾幹二 『ニーチェ』 中央公論社

大石紀一郎ほか 『ニーチェ事典』 弘文堂

木村直司編訳ゲーテ 『スイス紀行』 筑摩書房

氷上英廣 『ニーチェの顔』 岩波新書

ルー・アンドレアス・ザロメ 原佑訳『ニーチェ 人と作品』 以文社

三島由紀夫 『私の遍歴時代』(『太陽と鉄』中公文庫所収)

ニーチェ全集第15巻 「書簡集」 塚越敏訳 理想社

ニーチェ全集第4巻第Ⅱ期『偶像の黄昏』 西尾幹二訳 白水社

八木あき子 『二十世紀の迷信 理想国家スイス』 新潮社

ヨアヒム・ケーラー 五郎丸仁美訳 『ニーチェ伝 ツァラトゥストラの秘密』 青土社

Nietzsche: Werke, Kritische Gesamtausgabe, hrsg. von Giorgio Clli und Mazzino Montinari, Walter de Gruyter & Co., Berlin 1967

Helmut Koopmann; Thomas Mann. Studien, statt einer Biographie, Würzburg, 2016

1954年、東京に生を享ける。東京外国語大学~東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。1986年より京都産業大学に勤務。トーマス・マンをはじめとするドイツ文学研究に励むかたわら、日本の作家にも関心をもっている。路地裏歩きを趣味とする。著書に『クライスト/愛の構造』(松籟社 1998年)、『三島由紀夫 異端の系譜学』(風濤社 2017年)など。