大川小遺族が伝える「救えた命の意味」

東日本大震災9年

東日本大震災から11日で9年。大津波で児童74人が犠牲となった宮城県石巻市立大川小では、遺族が「語り部」として、残された校舎の前で“救えたはずだった尊い命”について伝えようと活動を続けています。命を守るということ、子どもの命を預かる学校が災害に備えるということはどういうことか、語り部の話を通して考えたいと思います。

児童が学び遊ぶ普通の学校が…

「ここには毎日多くの方が訪れます。誰かが花を手向け、掃除をしてくれます。ゴミも落ちていません。いつのまにかそういう場所になったことを知ってほしい。そして、かつてここにあった風景、日常を忘れたくないし、伝えたいと思っています。今はここは特別な場所になりました。『あの大川小学校』と言われます。でもここは『あの』ではなく、子供たちが笑顔で学び遊んだ普通の学校でした。災害は『特別じゃない場所』に『特別じゃない日』にやってきます」

校舎の前でそう語るのは、「小さな命の意味を考える会」代表の佐藤敏郎さん(56)です。佐藤さんは当時大川小6年生だった次女のみずほさんを津波で亡くしました。娘の死と向き合い、亡くなったたくさんの子どもたちの命の意味を考えながら、2013年11月の会の発足以来、「語り部」活動を続けています。

佐藤さんは地震が起きたとき、同小から約20キロ離れた女川町の中学校の教員でした。高台にある学校でしたが、町が大津波に飲み込まれていくのを見て、慌てて生徒たちと一緒に裏山に逃げました。「次女も同じように学校の裏山に逃げたと思っていた」と言います。14日朝、学校にたどり着くと、近くの土手には何十人もの子どもたちの遺体が並べられていました。

地震から津波まで51分間

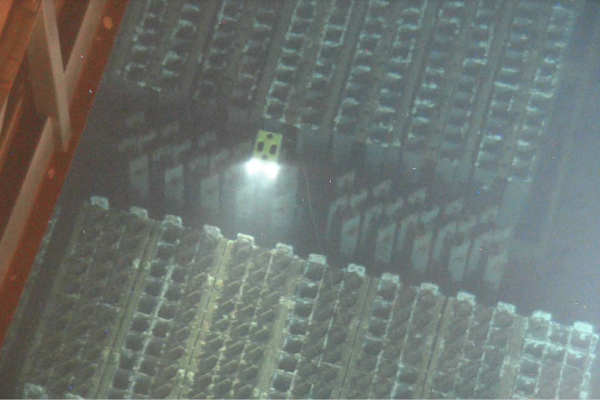

大川小学校は海から3.7㎞離れています。震度6の地震が起きたのは午後2時46分、津波が来たのは午後3時37分でした。

「2時46分、大きな地震が3分以上続きました。その十数分後、川の水が海のほうにわっーと引いていったそうです。それから逆流してきて、最初に溢れたのは大きな北上川の支流の富士川でした。それが3時32分です。すでに大津波警報が出ています。警報が出て逃げた人もいましたが、逃げなかった人もいました。逃げなかった人の中には富士川が溢れてきたのを見て逃げた人もいます。中には家を出るときに携帯電話を見た人がいます。3時35分だったそうです。その人は逃げて助かりました。富士川は溢れたけど、大きな北上川はまだ持ちこたえていたということです」

旧北上川には長さ約570㍍の橋がかかっていました。家や車、瓦礫や木など流れてきた様々なものが、この橋にぶつかってダムのようになり、そこから溢れた大津波が学校を襲いました。午後3時37分でした。

「地震から51分もありました。何とかならなかったのか、どうして救えなかったのかと誰もが思っています。スクールバスが待機していました。すでに大津波警報も出ていました。子どもたちは校舎を脱出して校庭に並んでいました。警報を受けて、裏山に歩いて行けば、そんなに難しい避難ではなかったはずです。でも、子どもたちは校庭にとどまりました。子どもたちの中には、『先生、山に逃げよう!』と言った子どももいました。実際に山に走った子どももいました。その子どもは先生に戻されました。そして、ようやく立ち上がって動き出したのが最後の1分です。立ち上がって向かった先から津波が来ました」

救えた命、救いたかった命

大川小学校では子どもたち74人と教員10人が犠牲になっています。全校生徒は108人。休んでいた子、帰った子もおり、校庭にいたのは77、8人だと言われています。

「親として救ってほしかった命は、先生方が救いたかった命でもあります。そして、それは簡単に救えた命でした。『何で助けてくれなかったんだ』だけで駄目です。また、『先生も一生懸命だったんだ』だけでも駄目なんです。その真ん中で考えたい。そうしないと子どもたちの命は無駄になってしまう」と語ります。

佐藤さんは続けます。「私は教員なので、引率していた先生方のこともよく考えます。1分間、先生方は必死だったと思います。子どもたちを抱きしめたことでしょう。でも、いくら子どもを抱きしめても、津波が目の前に来たら、助けられないということです。無理です。遅すぎます。全国の先生方が後悔していること、それは1分間一生懸命逃げて、子どもたちを抱きしめたことではなくて、1分間しか逃げなかったことです」

山は命を救わない。命を救うのは山に登るという判断と行動だ

佐藤さんは悲劇を繰り返さないため、防災とは何かについて力を込めて語ります。「山は命を救わない。命を救うのは、山に登るという判断、行動です。時間、情報、手段が命を救うわけではない。それらも大事ですが、判断と行動に結びつかなければ」

では、子どもの命を預かる学校での判断・行動は何に基づくのでしょうか。

「宮城県は99㌫の確率で津波が来ると言われていて、毎年見直すよう指示がありました。たとえば、川の向こうの小学校は『3階の屋上』という避難場所を、津波が3階を越えるかもしれないと議論の末、念のために「裏山」に変えました。だから3階を超えたあの日の津波でも助かりました。大川小のマニュアルは『近隣の空き地か公園に避難』、でも近くには空き地も公園もありません。しかも、そのマニュアルを先生方は共有していませんでした」

佐藤さんは避難マニュアルが見直されず、かつ、徹底されないまま子どもたちの命を預かっていた学校と、防災対策に真摯に向き合っていた学校の意識の差が、子どもたちの生死を分けたと考えています。

「すごい津波が来る、すごい地震が来る、何十万人が死ぬと言われても皆自分は大丈夫だと思ってしまう。それは、『恐怖をあおる』防災になっているからだと思います。恐怖なので考えたくないのです。津波は必ず来る、でも、山に避難して助かればいい。そうしたら『恐怖』ではなく『ハッピーエンド』です。皆が助かる未来まで想定しきる。そのために知るべきこと、行動するべきことが防災です。そのためにあの日の経験とか、うちの娘のことが何かのきっかけになればと思っています」

◇子どもを失った遺族の方々の気持ちを考えると、この出来事を教訓として学ばせてもらうということ自体が不遜な考え方のように感じます。でも、佐藤さんのような語り部の方々が伝えてくれることを大切にしたい。そしてそこから私たちは子どもたちをどう災害から守るかということについて学ばせてもらいたい。佐藤さんのメッセージが多くの方に伝わることを願います。

医療ジャーナリスト。札幌市生まれ、ウエスタンミシガン大卒。1992年、北海道新聞社入社。室蘭報道部、本社生活部などを経て、2001年東京支社社会部。厚生労働省を担当し、医療・社会保障問題を取材する。2004年、がん治療と出産・育児の両立のため退社。再々発したがんや2つの血液の難病を克服し、現在はフリーランスで医療問題を中心に取材・執筆している。著書に「がんと生き、母になる 死産を受け止めて」(まりん書房)