ベートーヴェンの「第九」を歌ってみて

定年を迎えて、これから何をしようかと考えてみた。学生時代にオケでクラリネットを吹いていたけれど、その後は遠ざかり、「聴き専」になってしまった。しかしやはり演奏する音楽にも関わりたいと思いはあった。合唱もやってみたかったので、そこで、まずは、勤め先の合唱団でフォーレのレクイエムを(2025.9.7)、続けて、武蔵野市が定期的に実施している市民による「第九」(2025.11.2)を歌ってみた。それぞれ、半年の練習を経ての本番だったけれど、合唱の面白さを感動とともに味わうことができた。

さて、ここからは、この経験で得た「第九」に関する新しい知見について書くことにする。

もう、中学時代から、レコード、CD、実演で嫌と言うほどの回数を聞いてきて、半ば飽きぎみなところもある曲だけれど、合唱の一声部に入り込んで、楽譜を見つつ内側から全体を見る視点に立つと、こんな風になっているんだという新鮮な驚きがあった。

やはり、聴くと歌うとでは大違い。これがいかに革新的で、斬新で、大胆でかつ緻密に作られた作品であるかを実感することしきりであった。ベートーヴェンの狂気に近い執念のようなものすら感じ、歌っていてゾクゾクした。だてに音楽史を支える名曲のひとつであるわけではないのである。

フォーレのレクイエムはやはりソプラノとテノールが主役で、アルトと私が参加したバスは引き立て役のことが多いのに対し、第九は四声部が対等。オクターブの跳躍や同音連続打ち、音階の上下や下降が頻発。バスにもこんな高い声域を歌わせるのか(一番高いのはF)と思ったり、長年ドイツ語に関わってきた私でも口が回らないほど早いところもあるし、楽器でもないのに、無茶をさせるよなと思う箇所も多い。でも、考えてみれば、これは交響曲なので、合唱もその一部なのである。

一見すると、楽譜は単純に見え、各声部は複雑な音型はないのだけれど(それはオケの方がやっている)、融合すると驚くような響きの構造体へと変貌する。さすが、弦楽四重奏で培ってきたお方の試行錯誤と錬成の技の限りが尽くされている。

人間は本当に喜びの感情が溢れたとき、このような歌をうたうだろうか?と言ったのは吉田秀和であるが、そう、Freudeは理念であり、マニフェストである。そしてそれと一体化した主題労作。カントが「理性」Vernunftという主題を労作したように。

O Freunde, nicht diese Töne! Sondern laßt uns angnehmere anstimmen und freudenvollere!

「おお友よ、このような調べではない!そうではなく、もっと心地よく、喜びにあふれた調べを歌い出そうではないか!」

ベートーヴェンがシラーの詩に追加したバスの歌い出しの歌詞。破壊(否定)と創造(再構築)。これは、ベートーヴェンがシラーの原詩に付け加えた部分。ベートーヴェンの意志の在り方の提示であり、かつ作曲原理の比喩にもなっているとアドルノも言っている。

Ihr stürtzt nieder, Millionen?

Ahnest du den Schöpfer, Welt?

「諸人よ、ひざまずくか?

世界よ、創造主を予感するか?」

シラー→ベートーヴェンが(すでに)近代人であることを示す「問い」の形式。しかも、呼びかけの対象はMillionenだのWeltだの、普遍的スケールの人間一般である。

Op.135の弦楽四重奏曲の表紙に記されたMuss es sein?/Es muss sein. 「そうであらねばならないか?」「そうであらねばならない」

こちらは「問い」でも自問のかたちであるが、それに対して肯定するのもまたベートーヴェンである。しかし、それは答ではなく反復するような肯定であり、また「問い」に戻り、無限に循環するように思える。

さらにロマン派に入ると、自我は問いを発しても答を見いだせないまま彷徨う。シューベルトの「どこへ?」Wohin? 、シューマンの「なぜに?」Warum?

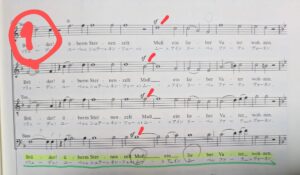

このmüssenという語の重要性については、第九の次のような箇所に現れている。622小節のところで、müssenが四声部でずらされて出てくるところ(楽譜❶)は、これまで何を聴いてたのだろう、歌って楽譜を見たことで初めて気づいた。指導を受けた指揮者の曽我大介氏によれば、これはmüssenの一語の重要性をこだまのように反響させることで示しているのであると。

Überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen.「 星空の彼方に必ずや親愛なる父が住んでいるに違いない」

「個人」が天空の彼方に「いるかもしれない」(der Vater ではなくein Vaterと不定冠詞である)理想的、超越的存在を求めなければならない世界への移行。それは、二重フーガで揉まれ、先ほど触れた「問いの形式」とそれへの肯定(730小節〜)を経て揺るぎないものへと至ると、müssenの縦の線も揃い(753小節)、楽譜は至ってシンプルで聖歌のような優しい響きとなり(楽譜❷)、最後にFreudeが力強く肯定されて終わるという、きわめて弁証法的な展開を見せている。

「個人」が天空の彼方に「いるかもしれない」(der Vater ではなくein Vaterと不定冠詞である)理想的、超越的存在を求めなければならない世界への移行。それは、二重フーガで揉まれ、先ほど触れた「問いの形式」とそれへの肯定(730小節〜)を経て揺るぎないものへと至ると、müssenの縦の線も揃い(753小節)、楽譜は至ってシンプルで聖歌のような優しい響きとなり(楽譜❷)、最後にFreudeが力強く肯定されて終わるという、きわめて弁証法的な展開を見せている。

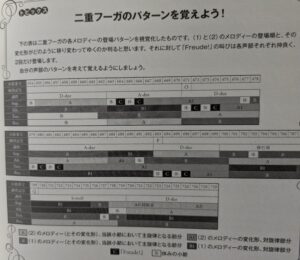

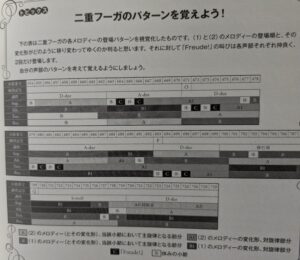

曽我氏が、654小節からの二重フーガは、作曲上も内容上も、Freude, schöner GötterfunkenとSeid umschlungen, Millionenという二つの命題が絡んでいくかたちになっており、その四つのアクセントのある母音、Freudeのeu、Götterfunkenのö、そしてumschlungenの二つ目のu、Millionenのoを四つの声部に振り分けて、繰り返し縦の線で合わせてぶつかるように作曲されているという話(楽譜❸)や、Freudeの一語は各パートで2回づつ出てくるという話も、非常に刺激を受けた。

曽我氏の著書にある「二重フーガ」の部分の構成図式

トルコ行進曲の影響のある、テノールのソロの箇所。

Froh, wie seine Sonnen fligen

Durch des Himmels prächt‘gen Plan,

Laufet, Brüder, eure Bahn,

Freudig, wie ein Held zum Sigen.

「天空の壮大な計画により

恒星たちが飛び交うように、

同胞たちよ、自らの道を進め、

勝利に向かう英雄の如くに喜ばしく。」

私の後輩でシラーも専門の立教大学の坂本貴志氏は、ここの若きシラーの高揚感には、錯誤とまでは言わないものの、一種のイメージの混交があると言う。恒星は複数なので、コペルニクス以降の宇宙論に基づくのに、それが飛び回るというのは天動説的な世界観で、また天空の上の存在を上限とした秩序というのも、世界観としては古いものであると。しかし、一方でein lieber Vaterという不定冠詞付きの表現は、もはやGottと等しくはなく、ロマン派の汎神論的自然観に繋がっていくような内的感情の発露であると。

従って、Und der Cherub steht vor Gott(ケルビムは神の前に立つ)のところで、(シラーの原詩には他にもあるが、ベートーヴェンには)唯一出てくるGottの一語も、もはやキリスト教的な神ではなく、むしろグノーシス的な、人間も叡智によって神的存在の一部として、Cherub(智天使ケルビム)のように、神に対置できる場所に立てる可能性があるのだということを示しているのであろうと。つまり、すでに近代人的感情と、しかし同時に秩序を求める(ゲーテのSturm und Drang<疾風怒濤>→Klassik<古典主義>への道筋とも対応してると思われる)高揚感の中で融合したような心性をここに見ることができるのではないだろうか。

フォーレのレクイエムは歌っていると恍惚となってくるが、そのとき言葉は溶解し(レクイエムの定番のラテン語詞であるし)、精妙な響きの流れに身を任せるのみであったが、「第九」の方は、内的熱量を増しつつ没入しつつも(曽我氏は、「8ビートも多いし、後打ちはほとんど史上初のロックだ」と言っていた)、同時に言葉を介した知的な構築作業に携わっているような感覚を覚えた。

そして、終わった後からも、Freude、Brüderschaftという理念に音楽がどう息を吹き込んでいるか、あれこれと語りたくなってくる。

その理念を天に響かせ、一体となって前へ進もうとする中からは革命の世紀の足音が聞こえてくる。もちろん、こちらは、一滴の血も流さない精神の革命なのであるが。

武蔵野市では再来年(ベートーヴェン死後200年)にまた実施するようなので、再度参加するつもりでいる。

東京都杉並区生まれ。都立富士高校卒。東京大学大学院ドイツ文学科で修士号取得。弘前大学を経て、現在成城大学に勤務。東京大学、東京芸術大学、東京女子大学などで非常勤講師。専門分野はカフカを中心としたドイツ近現代文学、古典派~ロマン派の音楽。論文で扱った作家、哲学者、音楽家は、カフカ、リルケ、ニーチェ、ハイデガー、ハントケ、シューベルト、ベートーヴェンなど。共訳書にヴォルフガング・イーザー『虚構と想像力-文学の人間学』。研究分野に関しても、現在のポップカルチャーを扱うにしても、アカデミックな閉域にもオタク的趣味の閉域にも籠もらぬよう、常に時代と世界に向けて風通しをよくしておきたいと考えている。