市川團子の踏み出した新たな挑戦

2025年10月市川團子は歌舞伎座公演で、『義経千本桜』の四の切を初役で演じ、終わると今度は立川ステージガーデンで、『新説小栗判官』の二役を初役で演じた。この投稿はその二つの舞台の観劇の感想である。

●10月8日

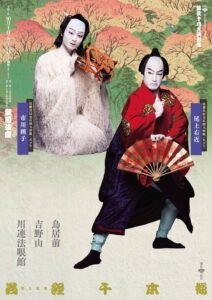

市川團子の狐忠信は二年前の立川ステージガーデンでは「吉野山」のみだったので、今回はそれに「川連法眼舘」の場(通称四の切)が満を持しての初役として加わることになり、こちらも大いに期待して出かけた。

現猿之助のこの幕は、初役のときは、かなり伯父を模倣した感じが強かったが、回を重ねるうちに、独自の色合いが出てきた。やや声がかすれることもありますが、それがかえってせりふの抑揚のメリハリとなり、子狐の切々と訴えかける心情の吐露は見事であった。

それに対して、團子は柔らかい声でセリフもよく流れるが、これはもしかしてこちらのここ数年の聴力の衰えもあるのか、一等席でもやや聞き取りにくさを感じ、心情の訴求力は当代猿之助の方が勝っているかなという気はした。

ケレンの演技については、体型もあり、子狐のすばしっこさは当代猿之助の方が出ているとは思う。

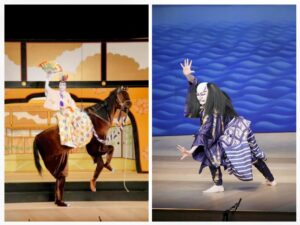

がしかし、團子は何しろ長身で細身、それを最大限に生かしている上に、例えばその優れた運動能力での跳躍は驚嘆する他はなく、かと言ってスポーティで荒っぽいということでもなく、しっかり、踊りと所作の延長に組み入れられていて、これまで見たことのない新しい狐忠信像が眼前で展開されていることにわくわくしながら、目を見張って眺めていた。

NHK大河ドラマ『鎌倉殿の十三人』でブレイクした坂東彌十郎の息子の新悟。上背もあり、すっくとした立ち姿も美しく、清楚な娘役が似合うが、女形の色香が出てくるにはまだまだというところであろうか。

父彌十郎の父好太郎は萬屋錦之介などと同じく、歌舞伎から映画に移った人。その好太郎は亡くなるときに息子を先代猿之助(猿翁)に託し、駆け出しの頃の彌十郎(大味でっ決してうまいとは言えなかった)は澤瀉屋一門の中で修行を積んだという過去がある。その猿翁の孫の團子と彌十郎の息子の新悟という若い2人がこうして共演しているのを感慨深く見ていた。二人ともほぼ同じ身長で179cmぐらい。孝玉を上回る高身長のコンビであるが、新世代のホープとなるだろうか。

「吉野山」では、今回のBプロでダブルキャストの狐忠信を演じる尾上右近が、清元栄寿太夫として登場した。なかなかの、美声である。歌舞伎にもついに二刀流が出てきたことに、感動した

右近の狐忠信の方は宙乗りなしなので、たぶん音羽屋の型でいくのだろうし、團子の狐忠信も回数を重ねれば、もっと練り上げられたものになっていくだろう。

川連法眼は95歳の市川寿猿、義経は中村梅玉。

●10月24日

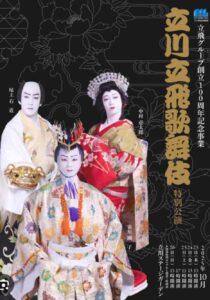

今年で3回目となる立川歌舞伎に行ってきた。私の注目はやはり、市川團子の初役となる『小栗判官』である

体育館かライブ会場のような歌舞伎には大き過ぎる会場なので(右側の中寄りの席)、一等席なのに少々舞台が遠かったのは残念である。『国宝』効果なのか、この大きな箱がほぼ満席なのには驚きました。

市川團子初役の『新説小栗判官』。三代目猿之助の『當世流小栗判官』を藤間勘十郎がどの程度改作したのかは気になっていた。3幕のみはあまり変えていなかったけれど、1、2幕はかなり弄っていた。短めでハイライト風にしたのは、初めて見る人にはわかりやすかったとは思うが、歌舞伎座で再演するときは掛けたので、ぜひ通し狂言一本で『當世流~』の方でたっぷりやってほしいものである。

團子の小栗判官と漁師浪七(実は以前は横山家に仕えた忠臣)の二役では、がぜん、小栗がいい。1幕など、21歳の團子の颯爽とした涼やかな若者の勢いが漲っていて、せりふ回しも三代目から四代目猿之助に受けつがれた連続性を感じない新しい風が吹いている。

ただ、1幕は、『當世流~』では、知的で無垢な感じがある小栗であるのに対し、今回は花魁に化けて登場し、舞台上で小栗の正体を現すという改変をしているので、小栗がむしろ知略に富んだ策士であるという視点も重なってくることになる。

通常の、荒馬鬼鹿毛を手なずけ、乗りこなす件りは、後ろ脚での「碁盤乗り」が見どころなのだけれど、これも省略、いきなり鬼鹿毛が座敷に侵入してくる。その分、小栗の乗馬のシーンが長くなりますが、それはそれで悪くはなかった。見どころの碁盤乗りの後ろ脚で立つ見栄の型もお約束ということで、碁盤なしで見せていました。やはりこれなくしては、1幕も締まらなくなるという目論見か。

忠臣浪七の壮絶な割腹による死で終わる2幕は、そこに至る経緯をたっぷり仕込む『當世流~』の方で見たかったとは思う。『當世流~』では、2幕が始まると、まずは座敷の場面で、義兄の胴八が浪七を嵌め、匿っている照手姫をさらう策略をめぐらし、その練習をする件りである。ここでは、矢橋の橋蔵という、ちょっと頭の足りない道化役(チャリ役)も加わり練習するのですが、本番になるとことごとく失敗に終わるという大爆笑の喜劇仕立てになっている。時間の関係か、ここを端折ってしまったのは残念ではある。その喜劇から、予想もしなかったドラマティックな悲劇への転換が見どころだからである。

つまり、今回の『新説』では、幕が上がるといきなり海辺で、浪七と悪党胴八の関係を簡潔に理解できるように見せるだけで、もう次には浪七最後の場面へと移って行く。まあ、後半の浪七の切腹場面は初めて見た人にも十分なインパクトを与えるとは思うので(立川歌舞伎にはそういう啓蒙的意図はあると思われる)、喜劇場面のカットは仕方なかったか。

團子は、声はまっすぐだけれど細めなので、浪七になると、高音が狭く、きつくなる感じがあり、一方二代にわたる猿之助はセリフを溜めるので力感や熱量があった。團子もそれに倣い、かつ、もう少し腹にずしりと来るような発声で、中低音の延長で高音が出てくるといいように思えた。

4幕は、3幕で三角関係からの嫉妬→呪いにより足腰が立たなくなった小栗が遊行上人の法力で蘇るのだけれど、そこに素戔嗚尊まで登場し、小栗に力を貸す改変を加えていた。そして、その素戔嗚までいっしょに宙乗りをする・・・遊行上人は仏教系の人で、素戔嗚は神道系・・・つまりこれって神仏混交?などということを考えてしまった。東征ということで素戔嗚を出したということもあるだろう。サービスなのかもしれないけど、W宙乗りも白馬の2人の方に観客の視線が集中した方が効果的だろうにと思った。

今回八面六臂の活躍だったのは、尾上右近。歌舞伎座の『義経千本桜』では、清元と役者の二刀流を披露したが、今回も4役に挑戦。『連獅子』の親獅子と『小栗判官』では、お駒、素戔嗚尊、上杉憲実と踊り、女形、捌き役と三つの違ったタイプの役をこなし、どれも素晴らしい出来であった。

照手姫を演じた壱太郎も含め、これからの未来を担う3人の活躍ぶりを見て、歌舞伎の未来という点で、頼もしいものを感じた。三代目猿之助が育てた、市川猿弥、市川笑三郎の安定した脇の演技も光る。現猿之助が復帰できないなら、いずれは團子が猿之助を襲名し、復帰できるのであれば、猿之助が段四郎を襲名するというのは本来の線かもしれないが、なかなかそうも行かないだろう。

東京都杉並区生まれ。都立富士高校卒。東京大学大学院ドイツ文学科で修士号取得。弘前大学を経て、現在成城大学に勤務。東京大学、東京芸術大学、東京女子大学などで非常勤講師。専門分野はカフカを中心としたドイツ近現代文学、古典派~ロマン派の音楽。論文で扱った作家、哲学者、音楽家は、カフカ、リルケ、ニーチェ、ハイデガー、ハントケ、シューベルト、ベートーヴェンなど。共訳書にヴォルフガング・イーザー『虚構と想像力-文学の人間学』。研究分野に関しても、現在のポップカルチャーを扱うにしても、アカデミックな閉域にもオタク的趣味の閉域にも籠もらぬよう、常に時代と世界に向けて風通しをよくしておきたいと考えている。