被曝ニホンザルは警告する

私が学生時代を過ごした1970年代は、公害問題に社会の関心が大きく高まった時代だ。公害の原点である水俣病やイタイイタイ病だけでなく、工場や自動車の煤煙による喘息、窒素酸化物や硫黄酸化物による酸性雨、オゾン層の破壊などが世界共通の課題としてクローズアップされ始めていた。

その中で私が最も衝撃を受けたのは「奇形猿は訴える」という一冊の写真集だった。日本に生息する数十万頭のニホンザルのうち、なぜか餌付けされたサルだけに、四肢や指に奇形のある子ザルが生まれた。その子ザルをいたわるような母ザルの姿に、何とも言えぬ憐憫の情を催すと同時に、その同じ食物を自分たちも食らっていることに、大いに憤った。

私は大学時代に化学を専攻したが、当時東大助教授だった化学者竹内敬人の著書「感覚の有機化学」を読んで、私たちが日常的に大量の化学物質を口に運んでいることを知らされ、絶望的な気持ちに陥った。人工着色料、人工甘味料、酸化防止剤、防腐剤、界面活性剤などなど、数え上げれば切りがない。まさにレイチェル・カーソンの「沈黙の春」の世界である。

2011年の東京電力福島第一原発事故の取材を進める中で、私は記者として事故原因の究明とともに、放射能の健康被害に向き合うことを余儀なくされた。人間への直接的な健康影響もさることながら、生態系への影響が懸念された。日本列島は長期にわたり、取り返しのつかない放射能汚染に晒されてしまったからである。

そんな時に出会った研究のひとつが、日本獣医生命科学大学羽山伸一教授のニホンザルに関する一連の論文だ。2017年に番組制作のために一度取材したが、今回改めて研究室を訪れた。

その羽山教授がサルの研究を始めたきっかけの一つが、「奇形ザルは訴える」だったことを知り、巡り合わせを感じた。

まずは結論を明らかにしよう。日本の野生生物の中で、分類学的に人間に最も近縁な霊長類であるニホンザルが、福島第一原発事故による放射線被ばくにより、血球の減少や胎仔の低体重および脳の発達遅滞に陥っているのである。日本は地球上の野生霊長類生息地の北限だ。チェルノブイリにサルはいない。その意味で、福島のニホンザルはヒトを除いた霊長類の初めての原発事故による被ばく動物なのである。

写真1 ニホンザル

野生ザルの研究と原発事故

霊長類は英語でprimate、つまり動物の中の王者の意である。日本では戦後GHQがサルの捕獲を禁じていたが、果樹など農作物を荒らすことから有害捕獲が始まった。とりわけ1985年以降は日本全国で捕獲・殺処分が増加し、現在、年間約2万頭を超えるニホンザルが駆除される。

捕獲頭数が増えると、絶滅の危機に晒される。かつてマタギの時代に、一部地域で絶滅の危機に瀕したことがあり、国際自然保護連合の絶滅危惧種にリストアップされた。

羽山らは2007年、福島市で野生のサルの繁殖率などを調べる研究を始めた。福島は果物の産地で、サルによる被害が拡大しており、絶滅させることなく間引いていくためのデータや解析技術が求められていた。

調査の結果、メスのサルは生後約5年で生殖年齢に達し、秋に身ごもって翌年の春に出産することや、メスの妊娠率が50%程度であることなどが解明され、2010年に論文として発表された。(参考文献1)

こうした中、2011年3月11日、福島第一原発事故が発生した。放出された放射能はヨウ素換算で90万テラベクレル、チェルノブイリ原発事故の520万テラベクレルの約6分の1にあたり、国際原子力・放射線事象評価尺度(INES)で「レベル7」の大事故となった。

ピーク時には住民16万人が避難したが、サルは避難できない。人間の食物は曲がりなりにも摂取制限や出荷制限がかけられたが、サルは自然界から摂取する以外に生きる道はない。

事故直後の2011年4月、羽山らはサルの健康被害調査に乗り出すことを決意した。当時の思いについて、羽山は次のように書いている。

「筆者らは放射性物質や放射能影響の専門家ではない。こんな原発災害が起こらなければ、おそらく一生このような研究分野には足を踏み入れなかったと思う。しかし、不幸にも筆者らは未曽有のこの災害に立ち会ってしまった。現場を知る者が見過ごすことはできないという単純な使命感だけで、この研究に取り組み始めたわけだが、同時に、こんな大きな問題に専門外の人間が関わってよいのかという恐れを抱いたのも事実だ。それでも、立ち会ってしまったものしか残せない事実が必ずあると筆者らは考えた。」(参考文献2)

写真2 羽山先生

ニホンザルの行動と被ばくの現実

福島市のニホンザルは50頭から100頭が群れを作り、住宅地を外れた山裾などで、約4平方キロから27平方キロの範囲を生活圏としている。メスザルは一生、群れの中で暮らす。

羽山らは事故前の調査結果と事故後のサルのデータを比較することによって、放射線の健康影響を浮き彫りにできると考えた。群れの行動域が限られていることから、土壌汚染のレベルが高い場所と低い場所の比較ができると期待された。

福島市の約30の群れにはすべて発信機が取り付けられており、行動は常にモニターされている。

羽山らは外部被ばく線量を土壌汚染のデータから推定、内部被ばくについては筋肉中の放射性セシウム濃度で評価する手法を取った。

セシウム(134Cs+137Cs)による土壌汚染とニホンザルの筋肉中のセシウム濃度の関係を解析するため、土壌汚染が1平方メートル当たり1-3万、3-6万、6-10万、10-30万ベクレルの地域で捕獲されたサルのセシウム濃度を比較した。(参考文献3)

対象となったのは2011年4月から2012年6月の間に捕獲された155頭である。(後に対象は2013年2月までの396頭に拡大された)

この結果、10-30万ベクレルの土壌汚染が高い地域で2011年4月に捕獲されたサルでは、筋肉中セシウム濃度が1キログラム当たり6000から2万5000ベクレルにも上ることが分かった。

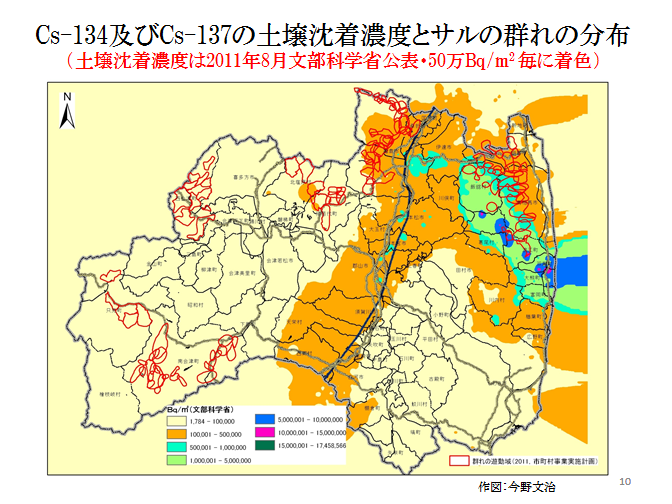

図1 土壌汚染とサルの群れの関係図

一方、土壌沈着量と筋肉中のセシウムには有意な相関のあることが分かった。つまり、土壌中のセシウム濃度が高いほど、筋肉中のセシウム濃度も高くなるのである。

筋肉中のセシウム濃度を時系列で並べてみると、夏から秋にかけて、1キログラム当たり1000-1500ベクレル程度に下がるが、冬になると再び2000-3000ベクレルに上昇する。この理由について羽山らは、食物による変化だと推測する。冬の福島では野菜、果物などがなくなり、サルは樹皮や冬芽などを食べることから、セシウム濃度が上がると見る。樹皮は葉よりも10倍程度セシウム濃度が高い。冬はメスが身ごもる季節であり、羽山らは胎仔への影響を懸念した。

さらに夏でもセシウム濃度が上がる個体が見られたことから、大気中の放射性降下物との関係を調べたところ、ガレキ粉塵の多い時にセシウム濃度が上がることが分かった。妊娠率に変化は見られなかった。

サルの累積被ばく線量を個体レベルで正確に評価することは極めて困難である。事実、同じ地域で捕獲したサルでも、筋肉中のセシウム濃度には数十倍の個体差がある。サルの場合、セシウムの生物学的半減期は約23日である。たまたまサルが汚染度の高い餌を食べた時に測るケースもあったと考えられる。

野生生物の健康影響調査は一筋縄ではいかない。

衝撃を呼んだ血液検査

羽山らが注目したのはサルの血液である。チェルノブイリ原発事故後、土壌汚染の高い地域で、子供の血球数などが減少する事実が知られていたからだ。

野生のサルの血液検査は1960年代から行われ、すでに200個体以上のデータが集積されていた。比較対象には福島第一原発から400キロ離れ、放射能汚染のない青森県下北半島のサルが選ばれた。下北は世界のサルの北限である。

羽山らは2012年4月から2013年3月までに、福島で捕獲されたサル61頭と下北のサル31頭の血液を比較した。(参考文献4)

赤血球数、白血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット(血液中に占める血球の容積)を比べたところ、いずれも福島のサルは下北のサルに比べて、有意に低いことが分かった。福島のサルの筋肉中セシウム濃度は1キログラム当たり78-1778ベクレル、下北のサルは検出限界以下だった。

また筋肉中のセシウム濃度と血球数の関係を調べたところ、4歳以下の子ザルの場合は負の相関、つまりセシウム濃度が高いほど白血球の減少が大きいことが確認された。

グラフ1 筋肉中セシウム濃度と白血球数

血液を作るのは骨髄である。羽山らは造血細胞が減っているのではと疑った。「まだ論文として発表していないが」と断ったうえで、病理の専門家らと調査したところ、「著しく減少していた」と羽山は語る。

論文は大きな反響を呼んだ。とくに海外メディアの英ガーディアンや米ワシントンポストに記事が掲載されたほか、専門家からの問い合わせが相次いだ。メディアに掲載された専門家のコメントには、「標本が少なすぎる」「データのばらつきが大きい」「高レベルの汚染地域のデータがない」という批判も見られた。いつものパターンである「被爆と健康影響の因果関係を証明していない」との主張も繰り返された。

この間の事情を羽山は著書で、「健康影響に関する意見対立は、原爆による被ばく影響や水俣病事件など、これまで何度も繰り返されてきたが、この背景には通底する科学的態度があるのではと想像される」と分析する。

ところで造血機能が落ちると免疫力が低下する。1988年、北海・バルト海で起きたゼニガタアザラシの大量死は、ダイオキシンなどでアザラシの免疫力が低下したところに、新種のウィルスが蔓延し、爆発的な感染を引き起こしたためといわれる。

羽山はサルについても、「見た目ではない視点で見ないと、影響は分からない」と語る。同時に被ばくニホンザルの現在の状況について、「血球数の低下を、直ちに健康被害ということはできないが、この結果として免疫力が低下していることが予想され、感染症の流行などで大量死が発生する可能性は否定できない」と警告する。

更なる衝撃、胎仔への影響

羽山らが血液の次に注目したのが、胎仔への影響だ。福島市で年間100頭程度捕獲されるサルのうち、身ごもっているメスの数は決して多くない。比較したのは2008年から2011年の事故前にお腹にいた胎仔31頭と、2011年の事故後から2016年までに捕獲された母ザルから取り出された胎仔31頭の二つのグループである。

写真3 サルの胎仔

結果は衝撃的だった。事故後の胎仔は成長が遅く、とくに脳の成長が遅れていたのである。(参考文献5)

サルの成長の度合いを測る手法として、サルの座高に対する比率が使われる。座高に対する体重をプロットしたグラフが次の図である。丸い点は事故後の胎仔で、三角点が事故前の胎仔だ。事故後は明らかに体重が低い。

グラフ2 座高vs体重

また脳の容積を事故前後で比べると、事故後のサルの胎仔は脳の発達が遅れていることが分かる。グラフの横軸は座高、縦軸の数字は脳の縦と横の長さを掛け合わせた値で、脳の容積に比例することが羽山らの研究で明らかにされている。

グラフ3 座高vs脳容積

この結果に羽山自身も驚いたという。

「僕もびっくりしました。なんだ、これはと・・・。同じ体の大きさなのに震災後の方がやせています。低体重で発育不良です。」

脳については今後脳のどの部位が発達不良となっているのか、組織学的検査や病理学的な検査を行う予定だ。

震災後の胎仔の筋肉中セシウム濃度は1キログラム当たり平均で1059ベクレル、グラフから読み取ると、二つのグループの差は20%近くに及ぶ。しかし羽山の評価は慎重だ。

「直線の傾きから、見た目ではそのように表現できますが、統計的には言えません。もともと個体差が大きいパラメータなので、一般化した言い方は不適切です。あくまでも統計的に有為に小型化、あるいは低体重化したということしか言えません。」

福島の被ばくニホンザルの研究は、事故前から行われてきた研究のベースの上に成り立っている。それでも限界がある。一つはサンプル数が少ないことだ。時系列で定量的な研究を行うには、年間わずか数頭の胎仔では不可能である。

またより土壌汚染のひどい地域での研究ができないことも難点だ。高い汚染地域でのサルの研究はようやく始まったが、福島市のニホンザルとは違い、行動や生態は分かっていない。

写真4 羽山先生とサンプル

論文は2017年6月に発表されたが、血液の時とは打って変わって、メディアではほとんど取り上げられなかったという。

「私にとっては胎仔の方が衝撃だったのですが、全くと言っていいほど反応がありませんでした。昨年夏、霊長類学会でも発表しましたが、記事にはなりませんでした。」

事故後7年を経て、放射能の健康影響に対する関心が薄れた結果なのだろうか。専門家からは批判もあったという。

「核物理や放射線の専門家から、『そういう現象は確認されていない』とか、『線量と影響の因果関係は直線になるはずで、逆に直線にならなければ影響とは言えない』と言われました。しかし実際には個体差がものすごく大きいのです。私は若いころ10年ほどは臨床医もやっていましたのでよくわかりますが、同じ薬でも効き方が違いますし、副作用も違います。同じ放射線量でも影響の出る個体と出ない個体があるのです。」

一方、羽山の研究をもとに、現在の帰還政策に警鐘を鳴らす研究者がいる。東京大学名誉教授の森敏だ。森は写真家の加賀谷雅道とともに、オートラジオグラフィーという手法を使って、帰還困難区域を含めた汚染地帯で動植物や採取し、放射能の影響を可視化するプロジェクトを進めている。(参考文献6)

「現在、福島県の各市町村では年間の積算被ばく線量の上限が20ミリシーベルトという途方もない基準を設けて、避難区域を解除しました。そんなところに、これから子供を産もうとする夫婦も帰還すべきだろうか?この論文でニホンザルが野生環境の中で先行して示している“母胎内での胎児成長の鈍化”という危険なシグナルに、人間は謙虚に学ぶべきでしょう。医学生理学的には帰還してあえて人体実験に加わる必要など全くないと思います。」(参考文献7)

まるで何事もなかったかのように、帰還政策がすすめられている。前原子力規制委員会委員長の田中俊一が、飯館村に居を構えたことまでが美談として報じられている。「放射能の影響は大したことない」という「第二の安全神話」が作られようとしている。

被ばくニホンザルはものを言わない。しかし血液や胎仔に現われた異変は、人間の健康影響の先行指標と言えるだろう。人間は自然から学ぶべきである。被ばくニホンザルの警告に、私たちは謙虚に向き合うべきだろう。

参考文献リスト

1.「Pregnancy Rate and Conception Date in a Wild Population of Japanese Monkeys」 Published online in J-STAGEⅡ 11 January 2011

2.『日本のサル』東京大学出版会 2017年5月25日

3.「Concentration of Radiocesium in the Wild Japanese Monkey over the first 15 Months after the Fukushima Daiichi Nuclear Disaster」 PLOS ONE July 2013 volume 8 issue 7

4.「Low blood cell counts in wild japanese monkeys after the Fukushima Daiichi Nuclear Disaster」 SCINTIC REPORTS/4:5793/DOI:10.1038 published 24 july 2014

5.「Small head size and delayed body weight growth in wild japanese monkey fetuses after the Fukushima Daiichi nuclear disaster」 Scientific Reports 7. Article number 3528 published 14 july 2017

6.『放射線像』 皓星社 2015年3月10日初版発行

7.WINEPブログ「福島市の野生ニホンザルの成長が鈍化している」という最新の論文